이윤수의 노트 2

2023. 05. 10. 15:31

부록_인간의 죽음과 위버멘쉬에 대하여

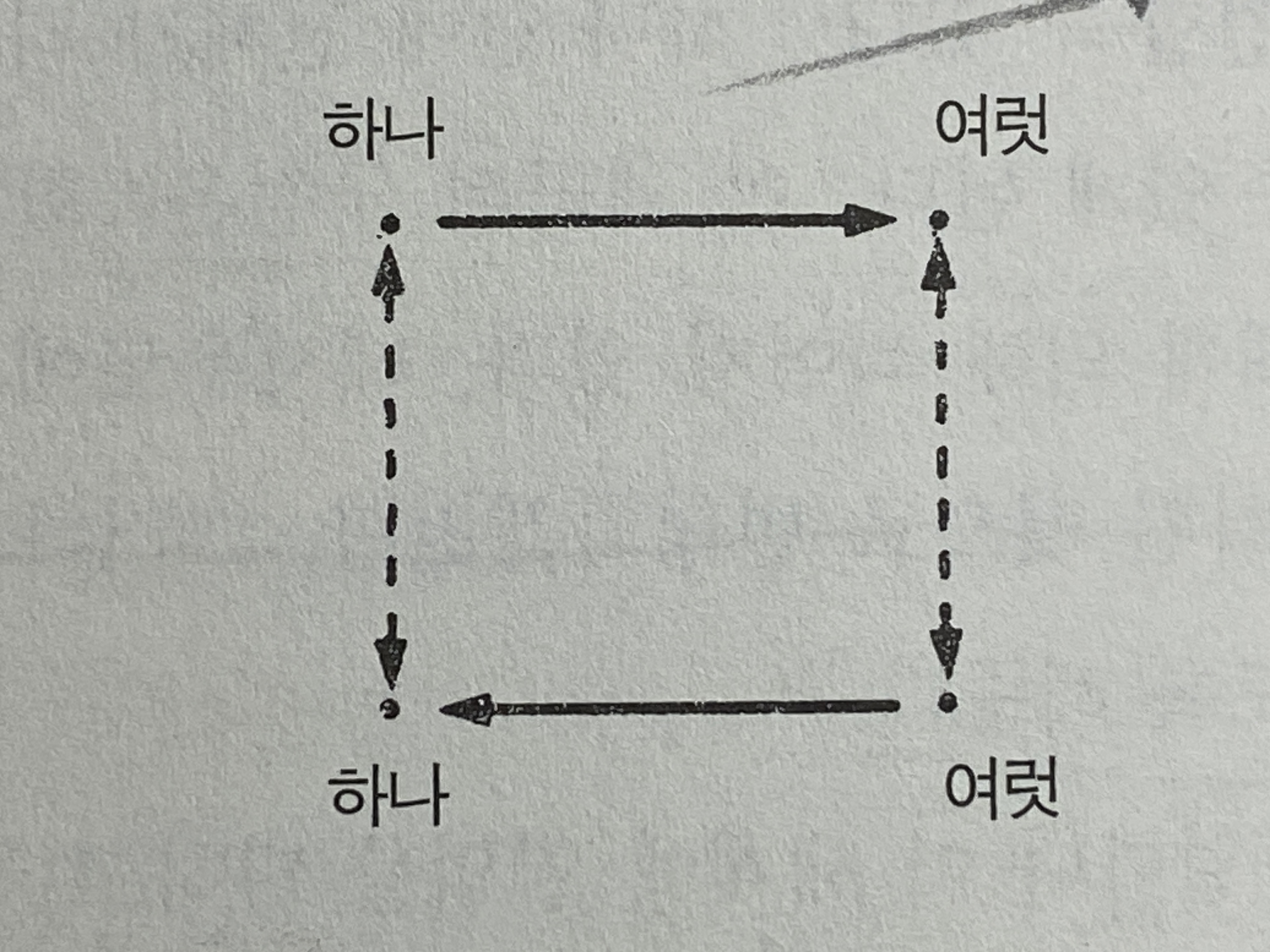

푸코의 일반 원리는 모든 형식이 힘관계의 구성물이라는 것이다. 이렇게 주어진 힘들에 대해 우리는 우선 그것들이 어떤 바깥의 힘들과 결합하여 관계를 맺게 되는가, 그리고 그로부터 어떤 형식이 생겨나는가를 묻게 된다. 인간 내에 존재하는 힘들이란 상상하는 힘, 기억하는 힘, 이해하는 힘, 의지하는 힘 등이다. 아마도 사람들은 그런 힘들이 이미 인간을 전제하고 있음을 들어 반대를 표명할 수도 있다. 그러나 이는 형식의 측면에서 진실이 아니다. 인간 안에 존재하는 힘들은 단지 장소들, 적용점들(points d'application), 실존자(existant)의 영역만을 전제하고 있을 뿐이다. 마찬가지로 동물에게 존재하는 힘들(운동성, 피자극성) 또한 어떤 결정된 형식도 전제하지 않는다. 문제는 인간 안의 힘들이 각각의 역사적 형성 위에서 어떤 다른 힘들과 결합되어 관계를 맺는가, 또 이 힘들의 구성물로부터 결과적으로 어떤 형식이 창출되는가를 아는 것이다. 우리는 다음과 같은 점을 이미 예견할 수 있다. 인간 안의 힘들이 특정 '인간'-형식(forme-Homme)의 구성물 안으로 필연적으로 진입하는 것은 아니며 다른 구성물, 형식 안에 또 다른 방식으로 집중될 수도 있다. 심지어 짧은 시기 동안조차도 '인간'(Homme)이 항상 실존했던 것은 아니며 마찬가지로 언제나 실존하지도 않을 것이다. '인간'-형식이 출현하거나 모습을 드러내기 위해서는 인간 안의 힘들이 매우 특별한 바깥의 힘들과 관계 맺어져야 한다.

1. "고전주의적" 역사적 형성

고전주의적 사유는 무한(l'infini)에 대한 사유 방식에 의해 식별 가능하다. 힘 안의 모든 실재는 완전성에 "필적하며" 따라서 무한히 상승될 수 있는 것(무한히 완전한 것)이다. 그 나머지는 한계(limitation)이며, 한계 이외의 그 무엇도 아니다. 예를 들면, 이해하는 힘은 무한히 상승 가능하기 때문에 인간의 지성은 어떤 무한한 지성의 한계일 뿐이다. 또한 의심의 여지 없이 이와는 전혀 다른 무한의 질서들이 존재하지만 그것들 또한 오직 이러저런 힘을 제한하는 한계의 본성을 따를 분이다. 이해하는 힘이 직접적으로 무한으로 상승될 수 있는 반면, 상상하는 힘은 보다 열등한 또는 파생적 질서의 무한성만을 가능케 할 뿐이다. 17세기에 무한과 한정되지 않은 것(l'indefini) 사이의 구분이 알려지지 않았던 것은 아니지만, 후자는 전자의 가장 열등한 단계로서 규정되었다. 연장(etendue)이 신에 속하는가의 여부에 대한 문제는 연장 안의 실재와 한계, 즐 우리가 그곳가지 연장을 상승시킬 수 있는 무한의 질서의 재배치에 달려 있다. 따라서 17세기의 가증 특징적인 텍스트들은 무한의 질서들의 구분에 관계된다. 파스칼의 큼(grandeur)의 무한과 작음(petitesse)의 무한. 스피노자의 무한 자체(infini par soi), 자기 원인적 무한(infini par sa cause), 극한들 사이의 무한(infini entre des limites). 라이프니츠의 그 모든 무한들... 고전주의적 사고는 결코 어떤 평정한 또는 지배적인 사유가 아니다. 그것은 끊임없이 무한 속으로 빨려 들어간다. 미셸 세르(Michel Serre)의 말처럼, 그것은 모든 중심과 영토를 잃어버리고 이 모든 무한들의 사이에 유한의 자리를 정하고자 노심초사하며 무한에 질서를 도입하고자 한다.

간단히 말해 인간 안의 힘들은 무한을 향한 상승의 힘들과 관계를 맺는다. 이 후자의 힘들은 물론 바깥의 힘들인데, 이는 인간이 한계 지어져 있으며 더욱이 자신을 횡단하는 이보다 완전한 역능을 스스로는 이해할 수 없기 때문이다. 그리하여 한편으로는 인간 안에 존재하는 힘들, 또 다른 한편으로는 그 힘들이 대면하는 무한으로의 상승이라는 힘들의 구성물은 '인간'-형식이 아닌 '신'-형식(forme-Dieu)이 된다. 사람들은 '신'이란 구성된 것이 아니며 또한 그것이 이해 불가능한 절대적 통일체임을 들어 반대를 표명할 것이다. 그것은 사실이다. 그러나 17세기의 모든 작가들에게 있어 '신'-형식은 하나의 구성물이었다. '신'-형식이란 정확히 무한으로의 직접적 상승이 가능한 힘들(때로는 지성과 의지, 때로는 사유와 연장... 등등) 전체에 의해 구성되는 것이다. 사람들은 '신'이란 구성된 것이 아니며 또한 그것이 이해 불가능한 절대적 통일체임을 들어 반대를 표명할 것이다. 그것은 사실이다. 그러나 17세기의 모든 작가들에게 있어 '신'-형식은 하나의 구성물이었다. '신'-형식이란 정확히 무한으로의 직접적 상승이 가능한 힘들(때로는 지성과 의지, 때로는 사유와 연장... 등등) 전체에 의해 구성되는 것이가. 자기 원인에 의해서만 또는 자신의 극한을 통해서만 상승 가능한 모든 힘들은 여전히 본질이 아닌 결과로서의 '신'-형식에 속해 있으며, 이는 우리가 그것들 각각으로부터 신의 존재에 관한 하나의 증명(우주론적 증명, 물리-목적론적 증명 등)을 이끌어 낼 수 있다는 점에서 그러하다. 그리하여 고전주의적 역사적 형성에 있어 인간 안에 존재하는 힘들은 결코 '인간'-형식이 아닌 '신'-형식을 구성하는 것으로서의 바깥의 힘들과 관계를 맺는다. 이는 무한한 재현작용의 세계이다.

문제는 이렇게 파생된 질서 안에서 결코 그 자체로는 무한하지 않지만 그럼에도 불구하고 무한히 전개 가능하며 따라서 그곳에서 하나의 그림, 한정되지 않은 하나의 계열, 연장 가능한 연속체 안으로 진입하는 어떤 요소를 발견해 내는 것이다. 이것이 18세기에도 여전히 지배적이었던 고전주의적 과학성의 기호이다. 생명체에 있어서의 "형질"(caractere), 언어에 있어서의 "어근"(racine), 부에 있어서의 화폐(argent)(또는 토지terre). 이런 과학들은 일반 과학들, 곧 무한의 질서를 지시하는 일반적인 것이다. 그 결과 17세기에는 생물학이 존재하지 않았으며 오직 계열의 조직화에 의해서만 하나의 체계를 형성할 수 있었던 자연사가 존재했을 뿐이다. 마찬가지로 정치경제학이 아닌 부의 분석이, 문헌학 또는 언어학이 아닌 일반 문법이 존재했을 분이다. 푸코의 분석은 이 세 가지 측면을 상세히 다루면서 특히 언표의 절단을 위한 장소들을 발견해 낸다. 푸코는 자신의 방법론에 따라 예상치 못했던 유사성을 발생시키며 동시에 종종은 통상적으로 받아들여지고 있던 계통들을 파괴하기도 하는 고전주의적 사유로부터 "고고학적 토양"을 분리해 낸다. 이렇게 해서 우리는 예를 들면 라마르크에서 다윈의 선구를 찾아내는 일을 피하게 된다. 왜냐하면 이는 설령 라마르크의 천재성은 다양한 방식으로 생명체 안에 일종의 역사성을 도입한 점에 있다는 주장이 사실이라 해도, 그런 도입은 여전히 동물의 계열이라는 관점에서 이루어진 것이었으며 더욱이 당시 여러 가지 새로운 요소들에 의해 위협받고 있었던 계열의 관념을 구하기 위한 것이었기 때문이다. 다윈과는 달리 라마르크는 여전히 고전주의적 "토양"에 속하는 인물이다. 이 토양을 결정짓는 것, 이른바 고전주의적 언표의 거대한 가족군을 기능적으로 구성하는 것은 무한으로의 발전, 연속체의 형성, 그림의 전개라는 작용들이다. 펼치기, 그리고 또 펼치기, 그리하여 "설명하기"(deplier, toujours deplier - "expliquer"). 보편적 설명작용(explication)또는 지고한 펼쳐짐(deploiement)이 아니라면 '신'이란 도대체 무엇인가? 펼침(depli)은 여기서 마치 고전주의적 형성에서 구현된 조작적 사유의 최초 국면, 하나의 근본 개념으로서 나타난다. 이것이 푸코가 "펼침"이란 용어를 그토록 자주 사용하는 이유이다. 만약 임상의학이 고전주의적 형성에 속한다면 그것은 임상의학의 본성이 조직들을 "이차원적 영역들" 위에 펼치는 것이자, 징후들을 무한한 구성을 갖는 계열 안으로 펼쳐 내는 것이기 때문이다.

2. 19세기의 역사적 형성

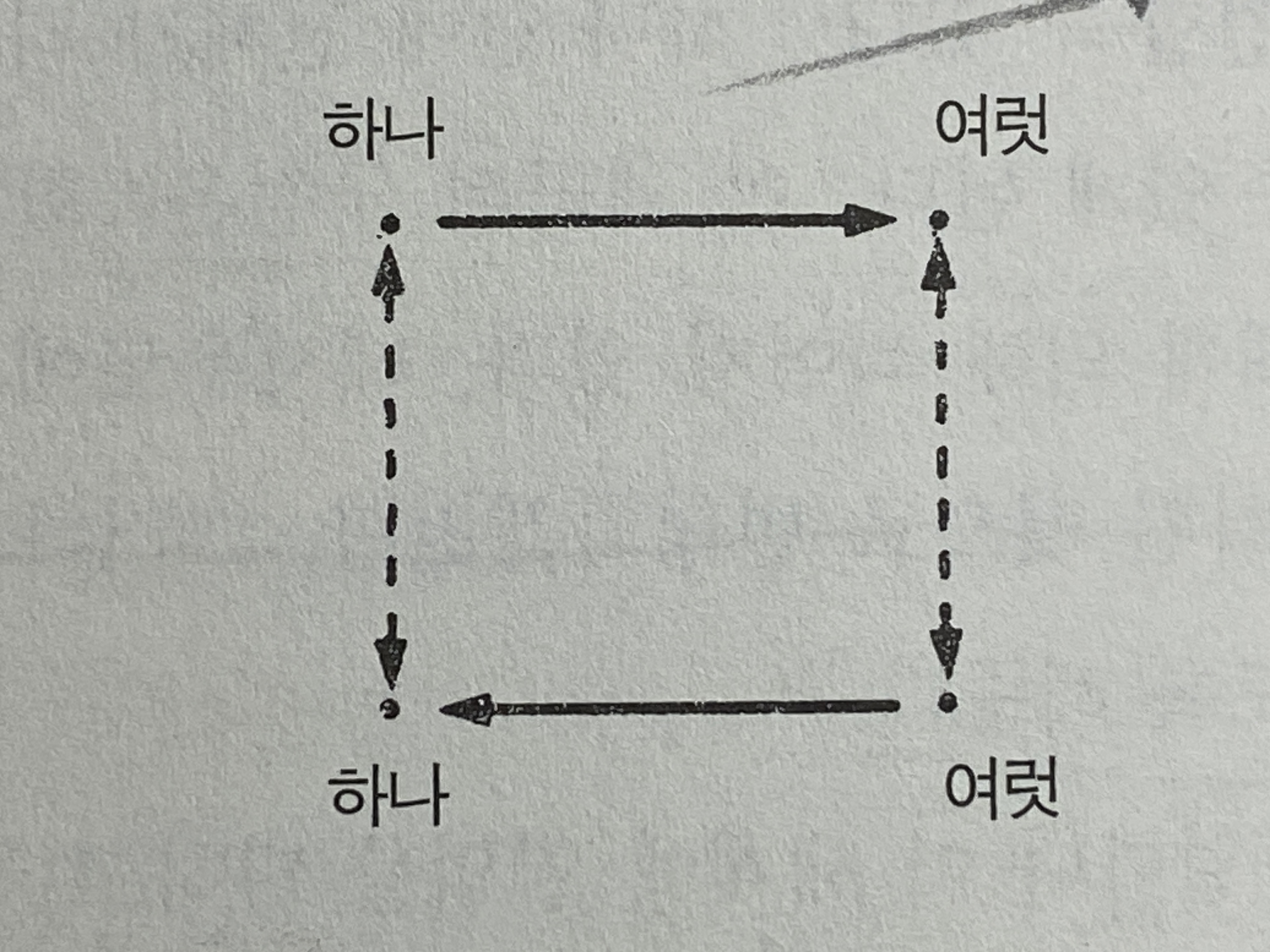

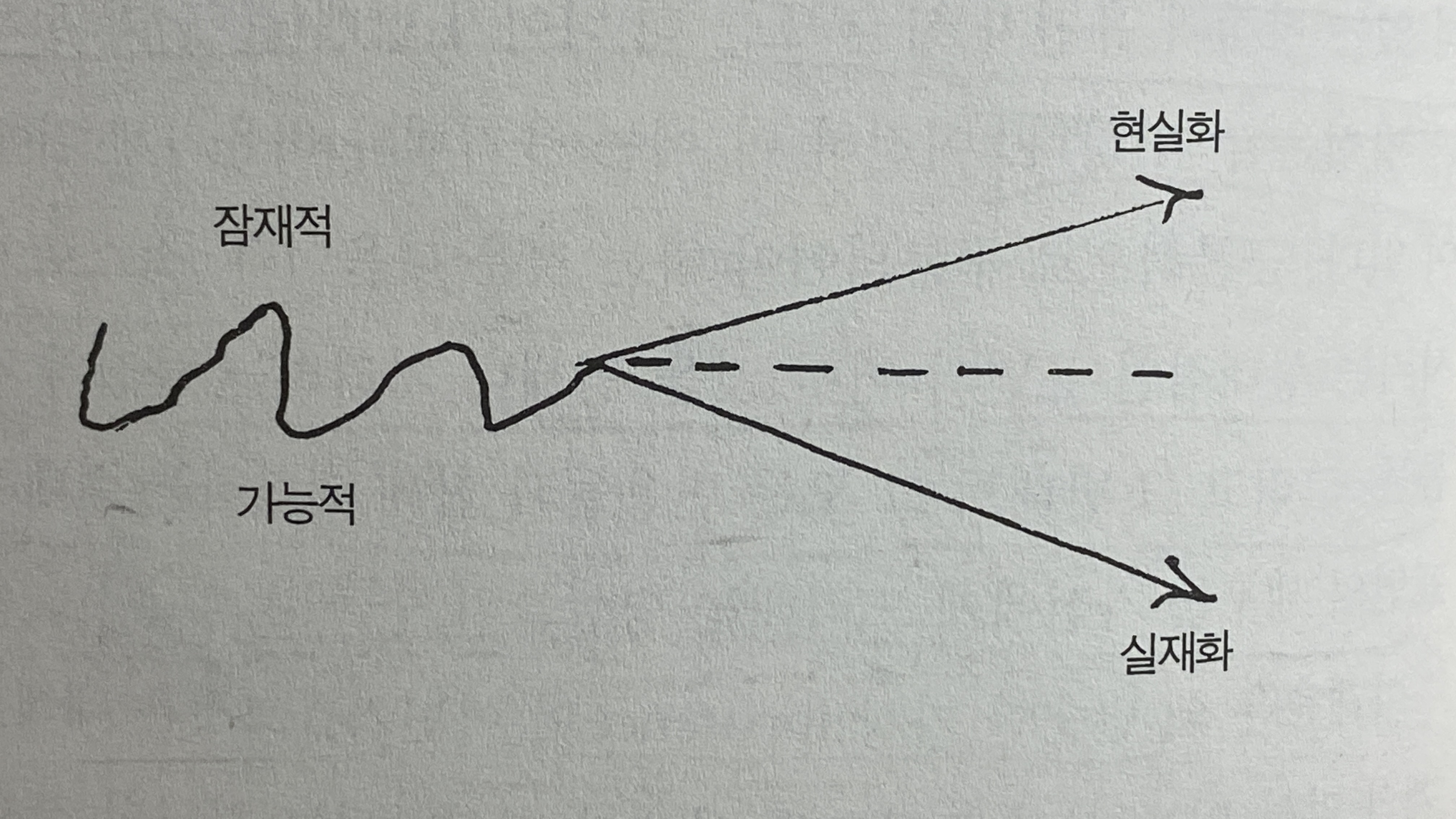

변이는 다음처럼 이루어진다. 인간 안의 힘들은 바깥의 새로운 힘들 즉 유한성의 힘들과 관계 맺는다. 그것은 생명, 노동, 언어로서 이후 각기 생물학, 정치경제학, 언어학을 탄생시키게 될 유한성의 삼중적 근원이다. 그리고 물론 우리는 이런 고고학적 변이에 익숙해 있다. 우리는 종종 "구성적 유한성"이 기원적 무한을 대체했던 이런 혁명의 시초를 칸트에서 찾곤 한다. 유한성이 구성적이라는 말보다 이해하기 어려운 말이 고전주의의 시대에 있었을까? 푸코는 그럼에도 불구하고 이런 주장에 매우 새로운 하나의 요소를 부과한다. 이전까지는 단지 인간이 자신의 고유한 유한성에 대한 의식을 갖는다고 이야기되어 왔던 반면, 푸코는 역사적으로 결정 가능한 제반 조건들 아래 존재하는 두 개의 명백히 구분되는 계기들을 도입할 필요성을 주장한다. 우선 인간 안의 힘은 바깥의 힘으로서의 유한성의 힘과의 맞섬, 결합에 의해서만 시작된다. 이후 그것은 자신의 바깥에서 무한성과 충돌한다. 오직 그 연후에만, 두 번째로, 인간 안의 힘은 그것으로부터 자신의 고유한 유한성을 창조하고, 또한 필연적으로 그것을 자신의 고유한 유한성으로서 의식할 수 있게 된다. 이는 다음과 같은 것을 말한다. 인간 안의 힘들이 바깥에서 기인하는 유한성의 힘들과 관계를 맺게 되는 경우, 그리고 오직 이 경우에만, 힘들의 집합은 (이제는 더 이상 '신'-형식이 아닌) '인간'-형식을 구성할 수 있다. '최초의 인간'(Incipit Homo).

언표 분석의 방법론이 이전가지는 하나로만 보였던 것을 두 가지 계기로 구분해 내면서 자신의 미시 분석을 드러내는 것이 바로 이 지점이다. *6) [말과 사물]에서 푸코는 이런 두 가지 계기를 구분해 내야 할 필요성을 지속적으로 언급하고 있지만 이 두 계기들이 항상 동일한 방식으로 규정되어 있는 것은 아니다. 좁은 의미에서, 그것은 우선 자신의 고유한 역사성을 부여받는 사물들이며 이어서 두 번째로 이런 역사성을 스스로 전유하게 되는 인간이다. 보다 넓은 의미에서, 그것은 변화하는 "배치들"(configuration) 및 그에 따르는 "존재 양식들"이다.* 첫 번째 계기는 다음과 같이 구성된다. 어떤 무엇인가가 계열들을 파괴하고 연속체들을 부숨으로써 더 이상 그것들이 표면에서 전개될 수 없도록 만든다. 이는 마치 무한한 재현작용의 질서를 위협하는 어떤 새로운 차원, 환원 불가능한 깊이의 도래와도 같은 것이다. 쥐시외, 다지르, 라마르크와 더불어 어떤 식물 또는 동물에 있어서의 제반 특성들이 나타나는 배열 및 종속 즉 간단히 말해 조직의 힘은 이제 결코 일렬로 정돈될 수 없으며 오직 독립적으로 전개될 뿐인 다양한 유기체들의 분류를 강요하게 된다(한편 병리 해부학은 어떤 유기적 깊이 또는 "병리학적 총량"의 발견을 통해 이런 경향을 강화한다). 존스 경과 더불어 굴절의 힘이 어근들의 질서를 변화시킨다. 애덤 스미스와 더불어 노동(추상적 노동 즉 더 이상 이러저런 특성 성질에 의해 포착되지 않는 모든 종류의 노동)의 힘이 부의 질서를 변화시킨다. 조직, 굴절, 노동 등이 고전주의 시대에 무시되었던 것은 아니다. 그러나 그것들은 단지 일종의 한계라는 역할을 수행했을 뿐이며 단지 원칙적인 수준이라 할지라도 상응하는 성질들이 무한으로 상승되거나 또는 그렇게 전개되는 것을 방해하지 않았다. 이제 다른 한편으로 그것들은 이전의 성질들로부터 해방되면서 더 이상 성질화될 수도 재현될 수도 없는 어떤 무엇 즉 생명에 있어서의 죽음, 노동에 있어서의 고통과 피로, 언어에 있어서의 말더듬기 또는 실어증 안으로 파고든다. 심지어 토지마저도 자신의 본질적 인색함을 드러내며 자신의 허울뿐인 무한성의 질서를 박탈하게 될 것이다.

이렇게 해서 두 번째의 계기 즉 생물학, 정치경제학, 언어학의 탄생을 위한 모든 것이 준비되었다. 이제 사물들, 생명체들, 단어들이 이 깊이 즉 이 새로운 차원 위로 되접히는(se replient) 것, 그리고 그것들이 이 유한성의 힘들 위로 접히는(se rabattent) 것만으로도 충분하다. 생명의 영역에서 조직화하는 힘은 이제 더 이상 존재하지 않으며 다만 서로 환원 불가능하며 그에 따라 생명체들이 분산되는 시공간적 조직화의 평면들만이 존재할 뿐이다(퀴비에). 마찬가지로 언어의 영역에서도, 이전에 존재하던 굴절의 힘은 더 이상 존재하지 않으며 다만 그것을 따라 접사 또는 굴절 언어들(les langages affixes ou a flexion)이 분포되는 평면들만이 존재할 뿐이다. 한편 단어와 문자의 자족성이 청각적 상호 관계에 자신의 자리를 내주는 것은 바로 이 평면 위에서이다. 이때 언어 자체는 더 이상 지시 작용 및 의미 작용에 의해 정의되지 않으며 일련의 "집합적 의지"에로 되돌아간다(보프Bopp, 슐레겔Schlegel). 마찬가지로 생산적 노동의 힘은 더 이상 존재하지 않으며 다만 그것에 따라 노동 자체가 자본 위로 접히게 될 생산 조건들만이 존재하게 된다(리카도Riardo). 이후에는 그와는 반대의 현상 즉 자본이 착취된 노동의 위로 접히게 되는 현상이 도래하게 될 것이다(마르크스). 17세기에는 너무나 소중했던 '일반적인 것들'은 이제 모든 곳에서 '비교'에 의해 대체된다. 비교 해부학, 비교 문헌학, 비교 경제학, 이제 모든 것을 지배하는 것은 주름, 푸코의 용어를 따르자면, 19세기적 형성작용 안에서 탄생한 조작적 사유의 두 번째 측면이다. 인간 안의 힘들은 근본적인 유한성의 이 새로운 차원 위에서 접히거나 되접힌다. 그런 연후에 이 차원은 이제 인간 자신의 유한성이 된다. 주름은 -푸코가 끊임없이 말하고 있는 것처럼- 하나의 "두께"(epaisseur)만이 아니라 하나의 "공동"(creux)을 또한 구성하는 것이다.

어떻게 해서 주름이 하나의 근본적 범주로 변화하는가를 보다 잘 이해하기 위해서는 생물학의 탄생 과정을 탐구해 보는 것만으로도 충분하다. 이런 탐구는 푸코 추론의 타당성을 입증해 줄 수 있는 모든 것을 우리에게 제공해 준다(그리고 이는 다른 영역들에 대해서도 또한 마찬가지의 가치를 갖는다). 퀴비에(George Cuvier)는 네 가지 커다란 분과들(embranchement)을 구분하면서 결코 속(genres), 강(classes) 이상의 어떤 광범위한 일반성을 규정한 적이 없다. 그러나 반면 그는 어떤 종의 연속체가 이후 점차로 일반화되는 경향을 갖는 제반 용어들 아래에서 그룹화되는 것을 막는 일련의 단층들(fractures)을 결정한다. 조직화이 분과들 또는 평면들은 이후 생명체들이 이러저런 방식으로 종속되게 될 일련의 축(axes), 정향성(orientations), 동학(dynamismes)을 작동시킨다. 이것이 바로 퀴비에의 작업이 배아엽(feuillets germinatifs)이라는 주름작용을 따르는 [독일의 동물학자] 베어의 비교 발생학(embryologie comparee)으로 확장되는 이유이다. 또한 생틸레르가 유일하고 동일한 구성의 평면과 퀴비에의 조직화 평면을 비교했을 때 그가 원용했던 것도 역시 이런 접힘(pliage)의 방식이었다. 만약 우리가 척추 뼈의 두 돌기를 연결시키고 또 그 머리를 다리에 도는 그 골반을 목덜미에 연결시킨다면 이는 척추동물을 두족류로 간주하는 것이 될 것이다. 만약 (푸코의 언표 분석 방법론을 따라) 생틸레르가 퀴비에와 동일한 "고고학적 토양"에 속한다면 이는 이들 모두가 주름을 원용하고 있기 때문이다. 전자에 있어 주름은 표층에서 하나의 유형으로부터 다른 유형에로의 이행을 가능케 하는 제3의 차원이며, 후자에 있어서는 심층에서의 이행을 작동케 하는 제3의 차원이다. 한편 퀴비에, 생틸레르, 베어는 모두 진화론에 저항한다. 그러나 이후 다윈은 주어진 환경 안에서 살아남은 존재들의 우월성 즉 자신의 특성을 다양화하고 차이를 극대화하는 능력에 기초하여 자연 선택을 근거 짓게 될 것인데 이는 이런 존재들이 다양한 방식(다양화하려는 경향)으로 스스로를 적응시키기 때문이며 그에 따라 최대한의 개체들이 동일한 환경에서 살아남을 수 있기 때문이다. 이렇게 해서 다윈은 -라마르크와는 달리- 여전히 퀴비에와 동일한 토양에 속하게 되는데, 이는 그가 자신의 진화론의 기초를 어떤 계열적 연속체의 함몰 및 수렴의 불가능성에 두었다는 점에서 그러하다. *9) 퀴비에에 의해 행해진 거대한 "단절"에 대해서는 다음을 보라. 이에 따르면 라마르크는 여전히 고전주의적 자연사의 영역에 속하는 반면 퀴비에는 이후 다윈에 의해 명시적인 형태로 표명될 생명체의 '역사'를 가능케 했다. "진화론은 하나의 생물학적 이론을 구성하는데 그 가능성의 조건은 진화 없는 생물학 즉 퀴비에의 생물학이었다."*

만약 주름과 펼침이 단지 푸코의 개념들만이 아니라 그의 문체 자체에도 생기를 불어넣어 주는 것이라면 이는 그것들이 특정한 사유의 고고학을 구성하고 있기 때문이다. 물론 푸코가 하이데거와 조우하게 되는 것 역시 정확히 이런 토양 위에서라 해도 그리 놀랄 일은 아닐 것이다. 이는 일방적인 영향력이라기보다는 오히려 조우에 가까운 것인데 그 이유는 푸코에 있어서의 주름과 펼침이 하이데거의 그것과는 매우 다른 기원과 용법, 지향점을 갖고 있기 때문이다. 푸코에 따르면 문제가 되는 것은 하나의 힘관계이다. 그곳에서 국부적 힘들은 때로는 무한으로 상승하는 힘들과 대면하여 '신'-형식을 구성하기도 하고(펼침depli), 또 때로는 유한성의 힘들과 대면하여 '인간'-형식을 구성하기도 한다(접힘, 주름pli). 이는 하나의 하이데거적 역사라기보다는 니체적 역사 즉 니체 또는 생명에로 돌려지는 역사이다. "오직 생명이 있기 때문에 존재가 있다. ...생명의 경험은 따라서 마치 존재의 가장 일반적인 법칙처럼 주어진다. ...그러나 이 존재론은 무엇이 존재의 근거를 부여하는가보다는 오히려 무엇이 존재를 한순간에 어떤 일시적 형식에로 이끄는가를 폭로하는 것이다."

3. 미래의 형성을 향하여?

모든 형식들이 자신의 힘관계들 및 변이들에 의존해 있기 때문에 일시적이라는 점은 명확하다. 니체를 '신'의 죽음을 사유했던 사상가로 이해한다면 이는 그에 대한 왜곡이다. '신'의 죽음을 사유했던 최후의 인물은 포이어바흐인데 그는 다음과 같은 점을 보여 주었다. '신'은 단지 인간의 펼침에 불과하다. '신'을 접고 펼쳐내야만 하는 것은 다름 아닌 인간이다. 그러나 니체에게 있어 이는 이미 옛날 이야기이다. 또한 마치 모든 옛날 이야기들이 자신만의 다양한 변양들을 갖는 것처럼 니체 역시 하나의 주어진 사실 즉 '신'의 죽음에 대한 희극적이며 유머러스한 다양한 변주들을 생산한다. '신'이 존재하는 한 -즉 다시 말해 '신'-형식이 기능하는 한- 인간은 아직 존재하지 않는다. 그러나 '인간'-기능이 출현한 이우에도 그것은 오직 최소한 다음과 같은 세 가지 방식으로 이미 인간의 죽음을 내포하는 한에서만 기능한다. 1)우선 '신'의 부재 아래 인간은 자기 정체성의 보증을 어디에서 찾을 수 있을 것인가? 2)또한 '인간'-형식은 오직 유한성의 주름들 안에서만 스스로를 구성한다. 즉 그것은 죽음을 인간 안에 위치시킨다(한편 우리는 하이데거적이라기보다는 오히려 "폭력적 죽음"의 양식으로서 죽음을 사유했던 비샤적 방식으로서 이를 살펴본 바 있다). *12) 우리가 이미 살펴본 것처럼, '결정적이고 분할 불가능한 순간'이라는 죽음에 대한 고전주의적 개념과의 단절을 행했던 것은 비샤이다(사르트르에 의해 제기되었고 말로에 의해 다시금 채택되었던 "생명을 운명으로 변형시키는" 죽음의 개념은 여전히 고전주의적 개념에 속한다). 비샹의 새로운 세 가지 입장은 죽음을 생명과 동일한 외연을 갖는 어떤 것으로서 설정했던 점, 부분적 죽음들로부터 하나의 전체적 결과를 만들어 낸 점, 그리고 특히 "자연적 죽음"(mort naturelle) 대신 "폭력적 죽음"을 모델로서 채택했던 점이다.* 3) 마지막으로 유한성의 힘들 자체가 인간은 오직 생명 조직 평면의 분산, 언어의 산표, 생산 양식의 격차를 통해서만 존재한다는 점을 확립한다. 이들은 "인식의" 유일한 "비판"이란 오직 "존재 무화의 존재론"(ontologie de l'aneantissement des etres)임을 함축한다(고생물학, 민족학도 마찬가지이다). 그러나 푸코가 인간의 죽음에 대해 눈물을 흘릴 이유가 없다고 말했을 때 그가 의미했던 바는 무엇인가? 실제로 이 형식은 좋은 것이었던가? 이 형식은 인간 안의 힘들, 즉 살고 말하고 노동하는 힘들을 풍부히 하고 도는 심지어는 보존할 수 있었던가? 이 형식은 실존하는 인간이 폭력적 죽음을 면할 수 있도록 해주었던가? 그러므로 항상 되풀이되는 하나의 질문은 다음과 같은 것이다. 만약 인간 안의 힘들이 오직 바깥의 힘들과의 관계 맺음에 의해서만 하나의 형식을 구성한다면 이제 그것들은 어떤 새로운 힘들과 관계를 맺을 수 있음 또 그로부터 이제 더 이상 '신'도 '인간'도 아닌 새로운 형식을 창출해 낼 수 있을 것인가? 이것이 바로 니체가 "위버멘쉬"(Ubermensch,surhomme)라고 불렀던 문제의 정확한 설정이 될 것이다.

이는 우리가 만화의 수준으로 떨어지지 않으려면 매우 불연속적인 지표만으로 만족해야만 하는 하나의 문제이다. 니체와 마찬가지로 푸코 또한 다만 여전히 기능적 의미가 아닌 발생학적 의미의 단초를 보여 주는 데 그쳤을 뿐이다. 니체는 이렇게 말했다. 인간은 생명을 가두어 버렸지만, 위버멘쉬란 또 다른 하나의 형식을 위해 인간 자체 내의 생명을 해방시키는 존재이다. ...푸코는 우리에게 매우 기묘한 하나의 지표를 제공한다. 만약 19세기의 인간주의적 언어학이 언어의 분산이라는 기반 위에서 형성되었다는 점이 사실이라 해도(이 '분산'은 대상의 요청에 따르는 것으로 "언어작용의 균등화"nivellement du langage를 위한 조건으로서 주어진 것이다), 이 시기에는 도한 다음과 같은 하나의 반작용을 위한 단초가 생성되었다. 그것은 문학이 전혀 새로운 하나의 기능을 갖게 된 것이다. 이제 문학은 이전과는 반대로 언어(langue) 자신이 지칭하고 의미하는 바, 그리고 심지어는 음성 자체를 넘어서는 "언어작용의 존재"(etre du langage)의 가치를 확림하고 또 언어작용을 "재집중시키는"기능을 수행하게 된다. 여기서 기묘한 것은 푸코가 근대 문학에 대한 자신의 탁월한 분석을 통해 생명 또는 노동에는 부여하지 않았던 우월적 지위를 언어작용에 부여하고 있다는 점이다. 푸코는 생명과 노동이 언어작용의 산포와 동시적으로 발생하는 그것들의 산포에도 불구하고 자기 존재의 재집중(rassemblement)을 상실하지 않은 것으로 간주한다. 그럼에도 불구하고 우리에게는 노동과 생명이 각각의 산포에 있어 오직 경제학 도는 생물학으로부터 벗어날 경우에만 스스로를 재집중 시킬 수 있었던 것으로 생각된다. 그리고 이는 문학이 언어학으로부터 벗어날 경우에만 스스로의 재집중에 도달할 수 있었던 것과 정확히 동일한 것이다. 생물학은 분자 생물학으로 도약해야 했으며 마찬가지로 분산된 생명은 유전자적 코드 아래에서 재집중을 수행해야만 했다. 분산된 노동 도한 사이버네틱스 또는 정보화라는 제3세대 기계 내로의 재집중 또는 재집단화를 수행해야만 했다. 인간 안의 힘이 새로이 관계 맺게 될 새로운 힘은 어던 것이 될 것인가? 그것은 분명 더 이상 무한으로의 상승 또는 유한성이 아닌 '무한성-유한'(fini-illimite)일 것이다. 그리고 이는 유한한 수의 구성 요소들이 사실상 조합상의 무한한 다양성을 산출하는 힘의 상황 전체를 지칭하는 것이다. 그것은 조작적(operatoire) 메커니즘을 구성하는 주름 또는 펼침이 아니며 마치 초주름(Surpli)과 같은 무엇인가가 될 것이다. 이 초주름은 유전자 코드 연돼에 고유한 주름작용, 제 3세대 기계에 있어서의 실리콘의 잠재력, (언어작용이 "다만 자기를 향한 지속적 회귀 안으로 휘어질 때의") 근대 문학의 문장이 그려내는 윤곽에 의해 드러나는 것이다. 그것은 "언어 속의 어떤 낯선 언어"(une "langue etrangere dans la langue")로 파고 들어가면서 무한히 겹쳐지는 문법적 구축물들을 횡단하여 -언어의 종말로서의- 무정형적(atypique), 비문법적(agrammaticale) 표현을 향해 나아가는 근대문학이다(여기서 우리는 말라르메의 책, 페기의 되풀이repetitions, 아르토의 숨결souffles, 커밍스Edward E. Cummings의 비문법성agrammaticalite, 버로스의 접힘pliures, 컷업cut-up 그리고 폴드인fold-in뿐 아니라, 루셀의 증식proliferations, 브리세의 표류derivations, '다다'의 콜라주...등을 특히 지적해 볼 수 있을 것이다). 그리고 이 '무한성-유한'또는 초주름은 니체가 영원회귀라는 이름 아래 이미 그 궤적을 뒤쫓았던 바로 그것이 아닐까?

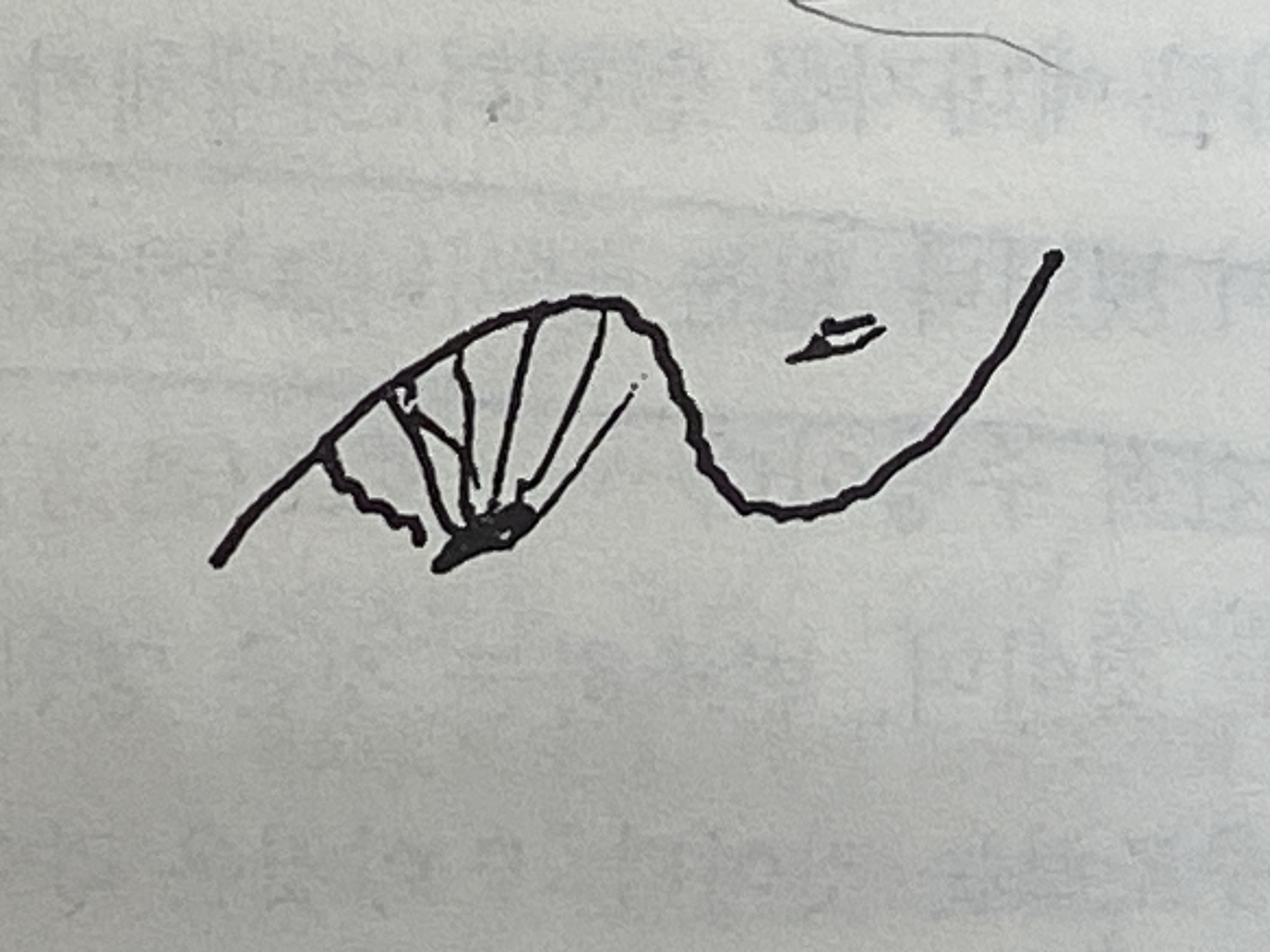

인간 안의 힘들은 바깥의 힘들, 즉 탄소를 대체하는 실리콘, 유기체를 대체하는 유전자적 요소들, 시니피앙을 대체하는 비문법성 등과 관계 맺는다. 인간 안의 힘들은 바깥의 힘들, 즉 탄소를 대체하는 실리콘, 유기체를 대체하는 유전자적 요소들, 시니피앙을 대체하는 비문법성 등과 관계 맺는다. 우리는 각각의 경우에 있어서의 초주름의 작동을 연구해야 하는데, 이들 중 "이중 나선"이 가장 잘 알려진 사례가 될 것이다. 위버멘쉬란 무엇인가? 그것은 인간 안의 힘들과 이 새로운 힘들의 형식적 구성물이다. 그것은 새로운 힘관계에서 생겨나는 형식이다. 인간은 자신 안의 생명, 노동, 언어를 해방시키려 한다. 위버멘쉬란 -랭보의 공식을 다른다면- 심지어 동물성을 싣고[담지하고] 있는 인간(l'homme charge des animaux meme)이다(측면laterale 또는 역행retrograde 진화의 새로운 도식에서처럼 다른 코드의 단편들을 포획할 수 있는 코드). 위버멘쉬는 바위 자체 또는 무기질적인 것을 싣고 있는 인간이다(실리콘이 지배하는 영역). 위버멘쉬는 언어작용의 존재를 싣고 있는 인간이다(언어작용이 "심지어 자신이 말하는 것으로부터 스스로를 해방시킬 수 있는 이 무정형, 무언, 무의미의 영역"). *18) 랭보의 편지는 단순히 언어작용 또는 ㄴ문학에 대한 것만이 아니라 다음의 두 영역을 포괄하는 것이다. "미래의 인간은 새로운 언어뿐만 아니라 동물성 자체, 그리고 무정형성을 싣고[담지하고] 있지." 푸코가 말한 것처럼 위버멘쉬는 실존하는 인간의 사라짐이라기보다는 오히려 개념의 변화에 가까운 것이다. 그것은 우선 이전의 '신'도 '인간'도 아니면서 우리가 이전의 두 형식들보다 못한 것은 아니리라고 희망하는 어떤 새로운 형식의 도래인 것이다. - 질 들뢰즈, <푸코>

2023. 05. 11. 18:36

제1장 물질의 겹주름

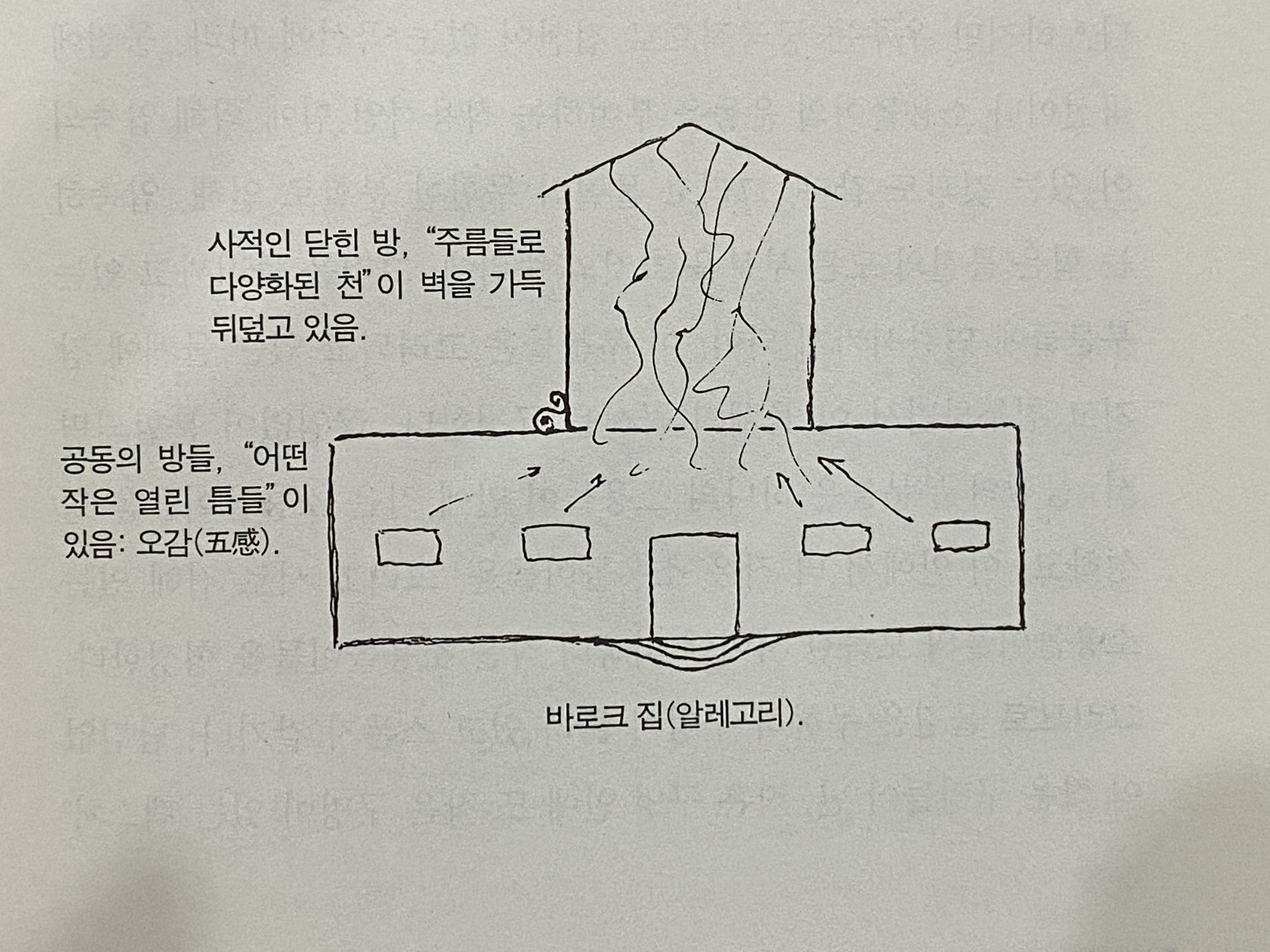

바로크는 어떤 본질을 지시하지 않으며, 그보다는 오히려 어떤 연산 함수, 특질을 지시한다. 바로크는 끊임없이 주름을 만든다. 그것은 사물을 발명하지 않는다: 동양에서 온 주름들, 그리스, 로마, 로마네스크, 고딕, 고전주의 등등의 많은 주름들이 있다. 그러나 바로크는 주름을 구부리고 도다시 구부리며, 이것을 무한히 밀고 나아가, 주름 위에 주름을, 주름을 따라 주름을 만든다. 바로크의 특질은 무한히 나아가는 주름이다. 그리고 무엇보다 무한이 두 층을 가진 듯, 바로크는 두 방향을 따라, 두 무한을 따라 주름들을 분화시킨다: 물질의 겹주름과 영혼 안의 주름. 아래에서는 물질이 첫번재 종류의 주름에 따라 쌓여 있으며, 그 부분들이 "서로 다르게 주름 잡혀 있고 많거나 적게 전개되어 있는" 기관들을 구성한다는 점에서, 다시 두번째 종류의 주름에 따라 조직되어 있다. 위에서는 영혼이 자신의 고유한 주름들 위로 돌아다니는 한에서, 그렇지만 "주름들이 무한히 나아가기 때문"에 영혼이 이 주름들을 완전히 전개하지는 않는 한에서, 신의 영광을 노래한다. 미로는 복잡한 것multiple이라고 이야기되는데, 어원학적으로 많은 주름pli을 갖기 때문이다. 복잡한 것은 단지 많은 부분을 가진 것일 뿐만 아니라, 또한 많은 방식으로 주름 잡힌 것이기도 하다. 미로는 정확히 각 층에 대응한다: 물질과 그 부분들 안에 있는 연속체의 미로, 영혼과 그 술어들 안에 있는 자유의 미로. 데카르트가 이것들을 해결하는 방법을 알지 못했다면, 이는 그가 물질의 곡률만큼이나 영혼의 경사에 무지한 채, 직선의 코스 안에서 연속체의 비밀을 찾고 영혼의 경직성 안에서 자유의 비밀을 찾고자 했기 때문이다. 자연을 조사하고 동시에 영혼을 해독하며, 물질의 겹주름들 안에서 보고 동시에 영혼의 주름들 안에서 읽는 '암호해독법'이 필요하다.

두 층이 소통한다는 것은 확실하다(이것이 연속체가 영혼 안으로 말려 올라가는 이유이다). 감각적이고 동물적인 아래쪽의 영혼이 존재하고, 아니 차라리 영혼들 안에서 아래층이 존재하고, 물질의 겹주름들은 이것들을 둘러싸고 포괄한다. 영혼은 밖으로 향하는 창문을 가질 수 없다는 말을 들을 때, 일단 우리는 이 말을 다른 층으로 올라온 높은 곳의 이성적인 영혼들에 관한 것으로 이해해야만 할 것이다('상승'). 창문을 갖지 않는 것은 위층이다: 맨살처럼 "주름에 의해 다양화되고" 당겨진 천으로만 장식되어 있는 암실 또는 밀실. 불투명한 천 위에 구성된 주름들, 현들 또는 용수철*5) ressort: 어원상 다시re 나오는 것sortir을 의미한다. 즉 탄력 있는 물체가 눌렸을 때 다시 원래의 모습으로 되돌아가는 것을 의미하며, 구체적으로는 그러한 성질을 가진 물체 또는 그러한 힘을 지시한다. 선명한 이미지를 살리기 위해 대체로 '용수철'로 옮겼으나, 문맥에 따라서는 반발력이나 복원력을 의미하기도 한다. 그러므로 아주 작고 다양한 형태의 용수철들이 반발력을 가지고 움직이는 모습을 그려보는 것이 도움이 되겠다(옮긴이).*들은 본유적 인식들을 재현하지만, 물질의 외력하에서 동작하게 된다. 왜냐하면 물질은 아래층에 존재하는 "몇몇의 작은 열린 틈"을 통해서 현의 아래쪽 끝에 "요동 내지 진동"을 촉발하기 때문이다. 창문이 나 있는 아래층 그리고 빛이 없고 닫혀 있지만 대신 소리가 울리는 위층, 이는 마치 아래층의 시각적인 움직임을 소리로 번역하는 음악당과도 같은데, 이것이 바로 라이프니츠가 작동시킨 거대한 바로크적 몽타주이다. 누군가는, 이 텍스트가 라이프니츠의 생각이 아니라, 그의 생각을 로크의 생각과 화해시킬 수 있는 최대치를 표현하고 있다고 반박할 것이다. 그럼에도 불구하고 이는, 이후에도 라이프니츠가 언제나 긍정할 것, 즉 두 층 사이, 두 미로, 물질의 겹주름과 영혼의 주름 사이의 상응과 소통까지 재현하는 방법을 형성한다. 두 주름 사이의 하나의 주름? 그리고 같은 이미지, 대리석 암맥의 이미지가 서로 다른 조건하에 있는 두 곳에 적용된다: 어떤 때에 암맥은 덩어리 안에 붙잡힌 생물들을 둘러싸고 있는 물질의 겹주름이어서, 대리석 타일은 마치 물고기로 가득 차 물결치는 호수와 같다. 어떤 때에는 암맥이 영혼 속의 본유 관념들이어서, 마치 대리석 벽돌 안에 갇힌 접힌 형태들 도는 잠재적인 조각상과 같다. 두 가지 다른 방식에 따라, 물질도 대리석이고 영혼도 대리석이다.

뵐플린은 바로크의 몇 가지 물질적 특질에 대해 강조한 바 있다: 낮은 곳의 수평적 확대, 박공을 낮춤, 돌출되어 있으면서 낮은 곡선의 계단들, 덩어리 또는 집적을 통한 물질의 처리, 각을 둥그렇게 하고 직선을 회피함, 톱니 모양의 아칸더스 잎 장식을 둥근 모양으로 대체, 스폰지처럼 작은 구멍이 많은 형태를 만들기 위해 석회석을 사용, 또는 항상 새로운 난류를 품고, 말의 갈기나 파도의 거품과 같은 방식으로만 끝을 맺는 소용돌이 형태의 구성, 공간의 경계에서 넘쳐나 유체와 화해하려는 물질의 경향, 그와 동시에 물이 스스로 덩어리들로 나누어지는 경향.

곡률을 대상으로 삼기 위한 바로크의 수리 자연학을 전개한 이는 호이겐스이다. 그리고 라이프니츠에게서 우주의 곡률은 근본적인 세 가지 다른 관념, 즉 물질의 유체성, 물체의 탄력성, 메커니즘으로서의 용수철에 따라 연장된다. 첫째, 물질이 그 자체로 곡선을 이루며 나아가지 않는다는 점은 확실하다: 물질은 접선을 따라 간다. 하지만 우주는 궁극적으로 접선이 없는 곡선에 따라, 물질에 곡선이나 소용돌이의 운동을 부여하는 작용적인 힘에 의해 압축되어 있는 것과도 같다. 그리고 물질의 무한한 분할로 인해, 압축하는 힘은 물질의 모든 부분을 그것의 주위에, 그것을 둘러싸고 있는 부분들에 연관시키게 되며, 이 부분들은 고려되고 있는 물체에 잠기고 침투하면서 이 물체의 곡선을 규정한다. 끊임없이 분할되면서, 물질의 부분들은 하나의 소용돌이 안에 작은 소용돌이들을 형성하고, 이 안에서 더 작은 소용돌이들을, 그리고 서로 접해 있는 소용돌이들의 오목한 사이에 더욱더 작은 소용돌이들을 형성한다. 그러므로 물질은 무한히 구멍이 뚫려 잇고 스폰지 같거나, 남김없이 작은 구멍들이 난, 작은 구멍 안에 또 작은 구멍이 있는 텍스처를 나타낸다: 아무리 작다 하더라도 각 물체는 하나의 세계를 담고 있는데, 그 물체가 불규칙한 작은 통로들로 둟려 있고, 점점 더 미세해지는 유체에 의해 둘러싸여 있고 침투되어 있다는 점에서 그렇다. 그러므로 우주 전체는 "서로 다른 물결과 파도들이 있는 물질의 연못"과 유사하다. 둘째로, 그럼에도 불구하고 이것으로부터, 라이프니츠가 데카르트에 귀속시키는 테제에 따라, 가장 미세한 물질의 경우에도 그것이 완벽하게 유체 같은 것이어서 텍스처를 잃는다는 결론이 나오지는 않는다. 아마도 이것은 우리가 다른 영역에서 발견하게 될 데카르트의 오류일 것이다. 즉 부분들간의 실재적 구별이 분리 가능성을 야기한다고 믿었던 것: 절대적 유체를 정의하는 것은 바로 결집성coherence 또는 응집성cohesion의 부재, 즉 부분들의 분리 가능성인데, 이것은 사실 오직 수동적이고 추상적인 물질에만 적용되는 것이다. 라이프니츠에 따르면, 실재적으로 구별되는 물질의 두 부분은 분리 불가능할 수 있다. 한 물체의 곡선의 움직임을 결정하는 주위의 작용뿐만 아니라, 그것의 견고성 즉 부분들의 분리 불가능성을 결정하는 주위의 압력이 보여주듯 분리 불가능할 수 있다(결집성, 응집성). 그러므로 하나의 물체는 어느 정도의 견고성뿐만 아니라 어느 정도의 유체성을 지니고 있다고, 또는 물체는 본질적으로 탄력적이며, 동시에 물체의 탄력적인 힘은 그 물질 위에서 작동하는 작용적이고 압축적인 힘의 표현이라고 말해야 한다. 배가 어느 특정한 속도에 다다르면, 파도는 대리석 성벽처럼 단단해진다. 절대적 견고성이라는 원자론자들의 가정과 절대적 유체성이라는 데카르트의 가정은, 유한한 물체의 형식이건 무한한 점들의 형식이건 간에(점들의 자리로서의 데카르트의 직선, 분석적이고 점괄적인 방정식), 분리될 수 있는 최소 단위를 설정하면서 같은 오류 안에서 일치하기 때문에 더더욱 서로 결합된다.

이것이 라이프니츠가 평범하지 않은 한 텍스트에서 설명하는 것이다: 휘어지기 쉽고 탄력적인 하나의 물체는 또한 하나의 주름을 형성하는 결집된 부분들을 갖고, 그 결과 그 부분들은 부분의 부분으로 분리되는 것이 아니라, 어떤 응집력을 줄곧 유지하는 더욱더 작은 주름으로 무한히 분할된다. 연속체의 미로는 독립적인 점들로 해소되는 선이 아니어서, 낱알로 유체를 이루는 모래와 같은 것이 아니라, 무한하게 주름들로 분할되는, 즉 곡선의 운동들로 분해되는 천이나 종잇장과 같은 것이다. 그리고 그 각각은 정합적으로 또는 서로 협력하면서 작동하는 주변의 것에 의해 규정된다. "연속체의 미로는 낱알들로 이루어진 모래 같은 것으로 간주되어서는 안 되고, 종잇장이나 주름 잡힌 막과 같은 것으로 간주되어야 한다. 물체가 결코 점이나 최소 단위로 분해되지 않고, 연속체가 무한히 많은 주름을, 어떤 주름보다 더 작은 다른 주름들을 가질 수 있도록 말이다." 동굴 안의 동굴처럼, 언제나 주름 안에 또 다른 주름. 물질의 단위, 미로의 가장 작은 요소는 주름이지, 점이 아니다. 그리고 점은 선ㅇ의 한 부분이 아니라, 선의 단순한 극한이다. 바로 이런 이유에서, 물질의 부분들은 압축적인 탄성력의 상관물로서, 덩어리 도는 집적물이다. 그러므로 펼침depli은 접힘pli의 반대가 아니다. 펼침은 도 다른 접힘에까지 접힘을 따라간다. "주름들로 뒤틀리는 입자들," 그리고 "항력이 이 주름들을 바꾸고 또다시 바꾼다." 공기, 물 , 불 그리고 땅의 주름들, 또한 광산 속 암맥의 지하 주름들. '자연 지리학'의 견고한 습곡plissements은, 우선 복잡한 상호작용의 시스템 안에서 땅에 가해지는 불의 작용을 지시하며, 다음에는 물과 공기의 작용을 지시한다. 그리고 광산의 암맥은 원뿔곡선의 곡률과 닮았다. 어떤 때에는 원이나 타원으로 끝맺기도 하고 어떤 때에는 쌍곡선이나 포물선으로 길어지기도 한다. 일본 철학자가 말했을 법한 '접지술', 즉 종이 접는 기술은 물질의 과학을 위한 모델이다.

이로부터 이미 물질과 생명, 유기체 간의 친화성을 예감케 하는 두 가지 결론이 나온다. 물론 유기체적 주름들은, 화석이 보여주는 것처럼 자신의 특수성을 가지고 있다. 그러나 한편으로, 물질 안에서 부분들의 분할은 언제나 곡선 운동 또는 굴절의 분해를 수반한다: 우리는 이것을 알에서 보는데, 여기에서는 수적인 분할이 오직 형태 발생적 운동의 조건이며, 습곡으로서의 함입의 조건이다. 다른 한편으로는, 만일 물질이 독립적인 점들로 무한히 분할된다면, 유기체의 형성은 불가능한 신비이거나 기적으로 남게 된다. 그러나 각각의 수준에서 응집력을 내포하는 무한히 많은(이미 겹주름 잡힌) 중간 상태가 부여된다면, 유기체의 형성은 더욱더 개연적인 일이 되고 자연스로워진다. 분리된 글자들을 가지고 우연하게 낱말을 형성하는 것은 잇을 법하지 않지만, 음절들이나 어형 변화들을 가지고 형성하는 것은 훨씬 더 있을 법한 일인 것과 약간은 유사하다.

셋째로, 물질의 메커니즘이 용수철이라는 점이 분명해진다. 만일 세계가 무한히 구멍나 있다면, 만일 가장 작은 물체 안에도 여러 세계들이 있다면, 이것은 "물질 안 곳곳에 용수철"이 있기 때문이다. 이때 이것은 부분들의 무한한 분할을 보여줄 뿐만 아니라, 운동의 획득과 상실의 점진성을 보여주며, 여기에서 모든 것은 그 힘의 보존을 실현한다. 주름-물질은 시간-물질이며, 이것의 현상들은 흡사 "무한히 많은 공기소총"이 서로 꼬리를 이어서 발포하는 것과도 같다.*17) 데 빌레트에게 보내는 편지; 그리고 베일에게 보내는 편지, 1698년 12월. "신체가 합성되어 있다는 것, 그렇기에 신체에 침투한 미세한 물질 입자들을 모공에서 쫓아내면서 신체는 수축할 수 있다는 것, 그리고 이번에는 이보다 미세한 물질이 더욱더 미세한 또 다른 물질을 자신의 모공에서 몰아낼 수 있어야만 한다는 것, 등등 무한히, 이것을 가정하지 않는다면, 어떻게 용수철[복원력]을 인식할 수 있겠는가?"* 그리고 여기에서 또한 우리는 물질과 생명의 친화성을 짐작하게 되는데, 바로 물질을 거의 근육처럼 개념화하는 것이란 도처에 용수철을 위치시키는 것임을 고려해볼 대 그러하다. 빛의 전파와 "빛 속에서의 폭발"을 원용하면서, 동물적인 영혼들을 탄력적이고 발화할 수 있고 폭발하는 실체로 만들면서, 라이프니츠는 데카르트주의에서 등을 돌리고, 반 헬몬트의 전통을 복원하고, 보일의 경험에서 영감을 얻는다.*18) 윌리스에게 반사의 개념에 영감을 주었던 탄력성과 폭발에 관해서, 이 모델이 데카르트의 것과 어떤 차이가 있는지에 관해서. 말브랑슈는 복원력[용수철]과 이완의 주체를, 유기체와 비유기체 양자에서 한꺼번에 데카르트주의와 화해시키고자 시도한다("어느 정도 복원력을 갖지 않은 단단한 물체란 없으며......"). 아직 영혼이 개입될 필요는 없다: 지금으로서는, 생기론vitalisme은 하나의 엄격한 유기체론이다. 유기체적 주름을 설명하는 것은 바로 물질적 힘인데, 이것은 앞서의 힘들과 구분되고 거기에 추가되어야 한다. 또한 이것은 자신이 작용하는 곳에서 그 유일한 물질을 유기체적 물질로 바꾸기에 충분하다. 라이프니츠는 이것을 압축력이나 탄성력과 구별해 '조형력'이라고 이름붙였다. 이 힘은 덩어리를 유기체로 조직한다. 그러니까 덩어리가 봉원력 덕분으로 유기체를 예비하거나 가능케 함에도 불구하고, 사물은 덩어리에서 유기체로 변해가지 않는다. 왜냐하면 모든 기관은 앞서 존재한 기관으로부터 태어나는 그만큼, 미리 자신을 형성하고 덩어리의 힘과는 구별되는 조형력을 언제나 전제하기 때문이다. 물질 안의 화석조차, 우리가 담벼락의 얼룩에서 그리스도의 얼굴을 볼 때처럼 우리의 상상력에 의해 설명되는 것이 아니라, 앞서 실존했던 유기체들을 거쳐온 조형력을 지시한다.

만일 조형력이 다른 힘들과 구별된다면, 이는 생명체가 기계론에서 벗어나기 때문이 아니라, 기계론이 기계들에 충분하지 않기 때문이다. 기계론의 오류는, 그것이 생명체를 설명하기에 너무 인공적이라는 것이 아니라, 오히려 충분히 그렇지 않다는 데에, 충분히 기계적이지machine 않다는 데에 있다. 사실 우리가 만든 기계 장치들은 그 자체로는 기계가 아닌 부분들로 이루어져 있는 반면, 유기체는 무한하게 기계로 되어 있다. 모든 부분과 조각이 기계이면서, 그 작은 기계들은 자기가 수용하는 여러 주름들에 의해서만 변형되는 그러한 기계. 그러므로 조형력은 기계장치와 관련된다mecanique기보다 [무한한] 기계와 관련되며machinique, 더불어 바로크식 기계를 정의하는 것을 가능케 한다. 누군가는 다음과 같이 반론을 제기할 것이다. 즉, 비유기체적 본성의 기계론도 이미 무한으로 나아가고 있다고, 왜냐하면 용수철이 그 자체로 무한한 합성을 갖기 때문에, 즉 주름은 언제나 도 다른 주름을 가리키기 때문이라고 반론을 제기할 것이다. 그러나 어떤 수준에서 다른 수준으로 넘어가기 위해서는 매번 외부의 원인 제공, 즉 둘러싸고 있는 것들의 직접적인 작용이 필요하며, 만일 이것이 없다면 우리의 기계장치가 그러하듯이, 어느 수준에서 멈추어버릴 수밖에 없을 것이다. 살아 있는 유기체는 그 반대로 미리 형성된 덕택에 내적 규정성을 갖고 있으며, 이것으로 인해 주름에서 주름으로 이행할 수 있거나 기계들로 무한하게 기계들을 구성할 수 있게 된다. 유기체와 비유기체 사이에 벡터의 차이가 있다고 말할 수 도 있을 것이다. 즉 비유기체는 통계적인 기계장치가 작동하는 점점 더 큰 덩어리를 향해 나아가며, 유기체는 개체화하는 기계류, 내적 개체화가 작동하는 점점 더 작고 분극된 덩어리를 향해 나아간다고 말이다. 한참 뒤늦게서야 발전될 여러 양상들에 댛나 라이프니츠의 예감? 확실히, 라이프니츠에 따르면 내적 개체화는 영혼의 수준에서밖에 설명되지 않을 것이다: 유기체적 내면성은 오직 파생된 것이며, 또한 결집성과 응집성의 외피만을 지닌다(내속성inherence이나 '내유성inhesion'이 아니라). 이것은 공간의 내면이지, 아직 관념의 내면은 아니다. 이것은, 다른 곳에 진정한 내면들이 있지 않다면 혼자서는 생산되지 안흔, 외면의 내면화 밖이 안으로 들어오는 함입이다. 개체화의 원리가 물질 위에서 작동할 수 있도록 해주는 내면을 이렇게 물질에 부여하는 것이 바로 이 유기체적 물체라는 점에는 변함이 없다: 여기에서 잎맥과 주름으로 인해 두 개가 똑같을 수 없는 나뭇잎들을 원용한다. - 질 들뢰즈, <주름, 라이프니츠와 바로크>, p 21까지.

접힘-펼침은 이제 단순히 팽팽하게 당겨짐-느슨하게 늦춰짐, 수축됨-팽창함이 아니라, 또한 포괄됨-전개됨, 말아넣어짐involuer-풀려나옴evoluer을 의미한다. 유기체는 자신의 고유한 부분들을 무한하게 접는 능력과 무한하게가 아니라 그 종에 부여된 전개의 정도까지만 펼치는 능력에 의해 정의된다. 그렇기 때문에 유기체는 그 씨[정자] 안에 감싸여 있고(기관들이 미리 형성됨), 그 씨들은 마치 러시아 인형처럼 무한히 하나가 다른 하나에 감싸여 있다(배가 끼워져 있음): 바로 최초의 파리는 이후 등장할 모든 파리들을 포함하며, 이 모든 파리들은 때가 되면 자신의 차례에 자신의 고유한 부분들을 펼치도록 호출된다. 그리고 하나의 유기체가 죽었을 때 이 유기체는 없어진 것이 아니라 말아넣어지고 다시 잠들어 있는 배 안으로 단계를 건너뛰면서 갑자기 되접히게 된다. 펼침은 증가함, 자라남이고, 또한 접힘은 감소함, 줄어듦, "세계의 외진 곳으로 되돌아옴"이라고 말하는 것이 가장 간단하다. 그럼에도 불구하고, 단순한 크기 변화는 유기체와 비유기체, 기계와 용수철 사이의 차이를 설명할 수 없다. 그리고 무엇보다 다소 크거나 작은 부분들에서 부분들로 나아갈 뿐만 아니라, 주름에서 주름으로 나아간다는 점을 잊게 만들 것이다. 기계의 한 부분 역시 하나의 기계라고 하더라도, 이 부분은 전체보다 크기만 작은 같은 기게가 아니다. 라이프니츠가 아를르캥의 포개어진 옷을 원용했을 때, 안쪽의 옷은 바깥족의 옷과 같지 않다. 바로 이러한 이유에서, 차원의 변화라기보다는 변태metamorphose 즉 '도식의 변화metaschematisme'가 있다: 모든 동물은 이중적인데, 애벌레 안에 접혀 있다가 스스로 펼치는 나비와 같이 이질적heterogen이고, 완전 변태하는 이형적인heterommorphe 성격으로 그렇다. 이러한 이중성은 동시적이기조차 할 것인데, 배젖[난자]은 단순히 감싸는 외피가 아니라, 다른 부분이 수컷의 요소에 들어 있는 나머지 부분을 제공한다. 사실, 차원의 차이를 제외했을 때 스스로를 반복하는 것은 비유기체인데, 왜냐하면 외부의 환경이 그 몸체에 항상 침투하기 때문이다. 유기체는 반대로 유기체의 다른 종들을 필연적으로 포함하는 내부 환경을 포괄하며, 이 다른 종의 유기체들은 다시 또 다른 유기체들을 포함하는 내부 환경을 포괄한다: "생명체의 구성원들은 다른 생명체들, 식물들, 동물들로 가득 차 있으며......" 그러므로 단순하고 직접적인 것은 비유기체적 주름이며, 반면 항상 복합적이고 뒤섞여 있고 간접적인(내부 환경에 의해 매개되는) 것은 유기체적 주름이다.

물질은 두 번 접혀 있다. 한 번은 탄성력에 의해, 또 한 번은 조형력에 의해서, 그리고 전자에서 후자로 이행할 수 없는 방식으로 접혀 있다. 그렇기 때문에 세계는 하나의 거대한 생명체가 아니며, 그 자신 <동물>이 아니다: 라이프니츠는 보편적인 <정신>이라는 가설을 거부하는 만큼이나 그러한 가설을 거부한다. 유기체는 환원될 수 없는 개체성을 지니며, 유기체적 선들은 환원될 수 없는 복수성을 지닌다. 비유기체적 물질의 부분들보다 더 적은 수의 생명체가 있는 것은 아니다. 확실히 외부 환경은 생명체가 아니라, 하나의 호수나 연못, 말하자면 물고기의 서식지이다. 호수나 연못의 제시는 여기에서 새로운 의미를 얻게 되는데, 왜냐하면 대리석 타일과 마찬가지로 연못은 더 이상 자기를 가로지르는 탄력적인 물결들을 비유기체적 주름으로서 지시하지 않고, 자신 안에 서식하는 물고기들을 유기체적 주름으로서 지시하기 때문이다. 그리고 생명체 그 자체 안에서도, 이것이 포함하는 내부 환경 또한 또 다른 서식지인데, 여기에도 또 다른 물고기들이 가득하다: '우글거림.' 환경의 비유기체적 주름들은 유기체적 주름들 사이를 통과한다. 바로크에서처럼 라이프니츠에게도 이유의 원리는 진정한 외침이다: 모든 것이 물고기는 아니다. 그러나 도처에 물고기가 있다...... 생명체의 보편성이 아니라 편재성이 있다.

누군가는 현미경이 확증해주듯 전성설과 끼워져 있음의 이론은 오래 전에 기각되었다고 말할지도 모르겠다. 전개됨, 풀려나옴은 의미가 역전되는데, 이것은 오늘날에는 후성설을 지시하기 때문이다. 즉 미리 형성되어 있거나 끼워넣어져 있는 것이 아니라, 유사하지 않은 다른 것으로부터 형성된 유기체와 기관들이 출현한다는 것을 지시한다: 기관은 앞서 존재한 기관을 참조하는 것이 아니라, 훨씬 더 일반적이고 훨씬 덜 분화된 밑그림을 참조한다. 전개는 성장이나 증가에 의해 작은 것에서 큰 것으로 나아가는 것이 아니라, 앞서 분화되지 않았던 장의 분화에 의해 일반적인 것에서 특수한 것으로 나아간다. 이것이 외부 환경의 작용에 의해서이건, 아니면 구성하거나 미리 형성하는 것이 아니라 방향을 정하고 지시하는 내적 힘의 영향에 의해서건 간에 말이다. 그럼에도 불구하고, 전성설이 단순한 크기 변화에서 벗어나는 한에서, 후성설이 일종의 잠재적 또는 잠세적 전성설을 보존하게 되는 만큼, 전성설은 후성설에 가까워진다. 즉, 본질은 다른 곳에 있다. 본질적인 것은, 이 두 개념이 공통적으로 유기체를 원초적인 주름pli, 접힌 것pliure, 접기pliage로 간주한다는 것이다.(그리고 오늘날 구형 단백질이 근본적으로 주름 잡혀 있다는 사실이 보여주듯, 생물학은 생명체를 그렇게 규정하는 것을 결코 거부하지 않는다). 전성설이란 그러한 진리를 17세기에 최초의 현미경과의 관계하에서 발견했던 형식이다. 그 이후로 후성설과 전성설에 관련하여 같은 문제들이 발견된다는 점은 놀라운 일이 아니다: 모든 접기의 방식은 하나의 같은 <동물> 자체의 변양들modifications 또는 전개 정도들인가, 혹은 라이프니츠가 전성설의 관점에서 믿었던 것처럼, 하지만 도한 퀴비에와 바에르가 후성설의 관점에서 믿었던 것처럼 환원될 수 없는 접기의 많은 유형들이 있는 것인가? *29) 후성설의 신봉자인 조프루아 생-틸레르는 유기체적 접기와 관련한 위대한 사상가들 중 하나이다. 그는 서로 다른 주름들은 같은 <동물>의 변형들이어서, 또다시 접기를 통해서 어떤 주름들에서 다른 주름들로 이행할 수 있다고 간주한다(조성의 평면의 단일성). 만일 어떤 척추동물에서 "들뼈의 두 부분을 서로 갖다붙이는 방식으로 접으면, 머리는 발로, 골반은 목덜미로 향하게 되고, 내장은 두족류에 있는 것같이 위치하게 된다." 이는 같은 후성설의 이름으로도 바에르의 반대를 불러일으키고, 그에 앞서 전개[발전]의 축 또는 조직화의 평면의 다양성을 제시한 퀴비에를 화나게 한 것이다. 그럼에도 불구하고, 조프루아는 그의 일원론에 반하여 다른 관점에서 라이프니츠적이라고 말할 수 있을 것이다: 그는 신체의 본성을 바꾸는 것이 아니라 새로운 형식들과 새로운 관계들로 신체에 덧붙여진 부분을 바꾸는 물질적 힘을 통해 유기체를 설명한다. 그것은 전기적인 충동적 힘, 또는 케플러식의 끌어당기는 힘이며, 탄력적인 유체를 '굽이치게reployer' 할 수 있는 힘이다. 그리고 '세부의 세계' 또는 무한히 작은 것의 세계 안에서 매우 짧은 거리에서 작동하는데, 등질적 부분들의 총합을 통해서가 아니라 상동적 부분들의 접합을 통해서 그것은 작동한다.* 확실히, 커다란 대조가 이 두 관점 사이에서 지속된다: 후성설에서 유기체적 주름은 상대적으로 안정되고 고른 표면에서 출발하여 스스로를 생산하고, 스스로 홈파고, 혹은 스스로 돋아난다(어떻게 분할, 함입, 관 모양의 구멍이 미리 형성될 수 있겠는가?). 그 반면 전성설의 경우, 최소한 같은 유형의 유기화의 내부에서는, 유기체적 주름은 언제나 다른 주름에서부터 나온다: 모든 주름은 주름에서 나온다plica ex plica. 여기에서 하이데거의 용어를 빌려 말한다면 다음과 같이 말할 수 있을 것이다. 후성설의 주름은 한 겹의 주름Einfalt, 즉 분화되지 않은 것이 분화되는 것인 반면, 전성설의 주름은 두 겹의 주름은 두 겹의 주름Zwiefalt이다. 이때 이것은 "두 부분 사이의 주름un pli en deux"이 아니라 -왜냐하면 모든 주름은 필연적으로 이렇기 때문에- 자신을 분화하는 차이la difference qui se differencie라는 의미에서 "두 주름의 주름pli-de-deux" "두 주름 사이의 entre-deux주름"이다. 우리는 전성설에 미래가 없다는 관점에 확신을 갖지 않는다.

그러므로 덩어리와 유기체, 퇴적물과 생명체가 아래층을 가득 채운다. 감각적이고 동물적인 영혼들이 유기체적 신체들과 분리 불가능한 것으로 이미 거기에 있는데, 그렇다면 다른 층은 왜 필요한가? 게다가 각각의 영혼은 마치 물방울 안의 한 '점'인 것처럼, 자신의 신체 안에 자리잡을 수 있는 것으로도 보인다. 이 점은 물방울이 나누어지거나 부피가 줄어들 때에도 물방울의 부분 안에서 존속한다. 그러므로 죽음의 상태에도 영혼은 자신이 있었던 바로 그곳에, 신체의 부분이 아무리 줄어든다 하더라도 그 부분 안에 머물러 있다. 라이프니츠가 말한 것처럼, 시선의 점은 물체 안에 있다. 물론 모든 것은 물체 안에서 물질적인 조형력에 따라 기계적으로 만들어지는데, 이 힘은 모든 것을 설명하지만, 이 힘에 의해 조직되는 덩어리들이 유기체로서 귀착되는 다양한 통일성의 정도들(식물, 벌레, 척추동물)을 설명하지 못한다. 물질의 조형력이 덩어리들 위에 작용하는데, 반면 이 힘들 자체가 상정하는 실재적인 통이성에 이 덩어리들을 종속시킨다. 이 힘들은 유기체적 종합을 이루지만, 영혼을 종합의 통일성으로서, 또는 "생명의 비물질적인 원리"로서 상정한다. 오직 여기서만, 모든 인과적 작용과 관계없이, 순수한 단일성 혹은 통일의 관점에서 영혼론animisme이 유기체론과 결합한다. 유기체가 자신과 상호 분리 불가능한 통일성-영혼 없이 무한하게 스스로를 접을 수 있으며 재 안에 존속할 수 있는 인과적 능력을 가질 수 없으리라는 점에는 변함이 없다. 이것이 말브랑슈와의 큰 차이점이다: 신체가 미리 형성되어 있을 뿐만 아니라, 씨 안에 영혼이 미리 실존한다. 곳곳에 생명체가 있을 뿐만 아니라, 물질 안 곳곳에 영혼들이 있다. 그러면 어떤 유기체가 자신의 고유한 부분들을 펼치도록 호출될 때, 자신의 동물적인 도는 감각적인 영혼은 무대 전체를 향해 열리고, 이 무대 안에서 영혼은 자신의 유기체와 관계없이, 그렇지만 자신의 유기체와 분리불가능하게 자신의 통일성에 따라서 지각하고 느낀다.

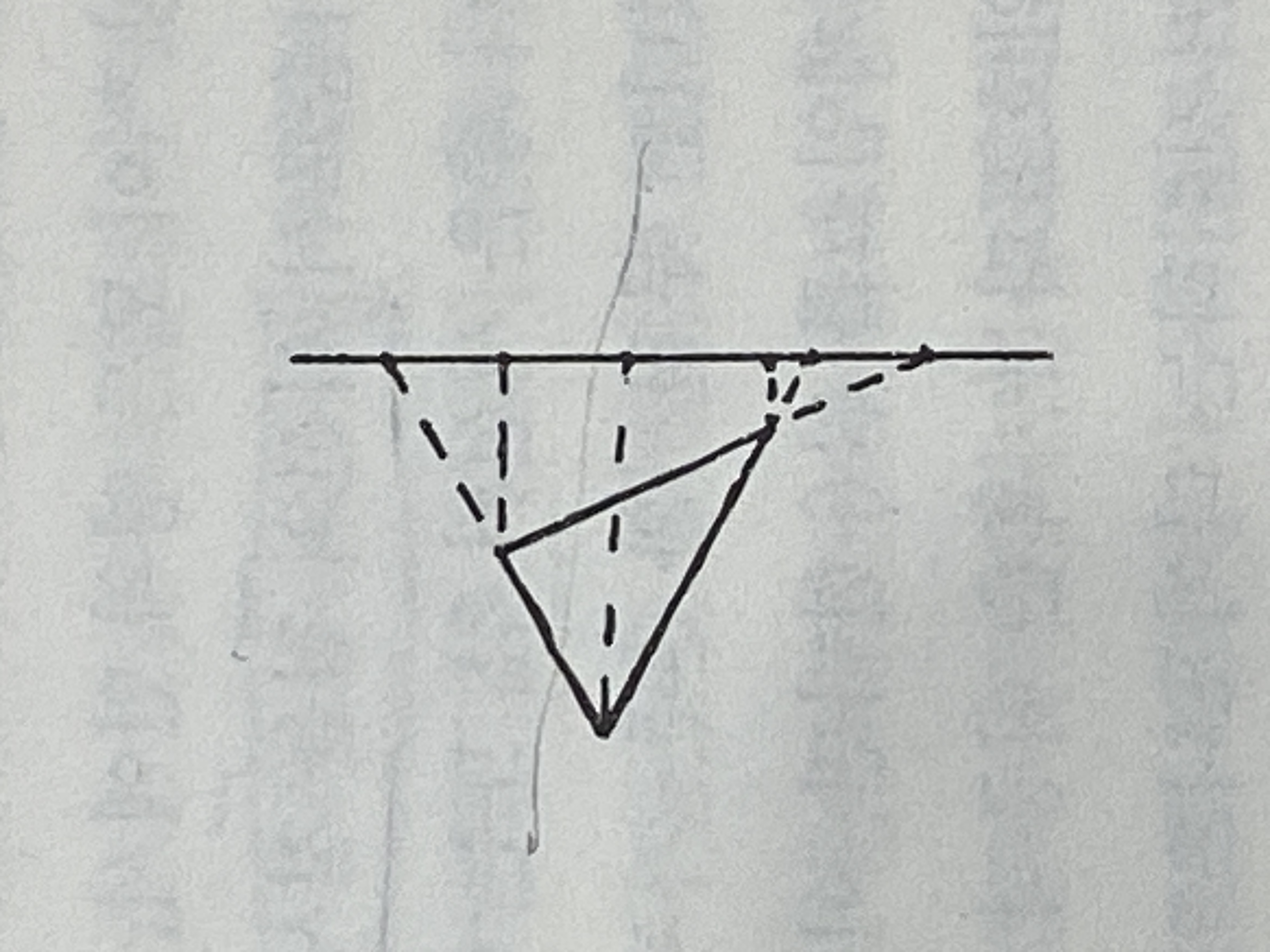

그러나 여기에서 이것이야말로 정말로 문제인데, 신체를 포괄하는 아담의 씨 이래로 인간의 신체가 되도록 정해진 신체에는 무슨 일이 일어나는 것일까? 법률적인 용어로, 그것은 자신의 운명을 특징짓는 "일종의 봉인된 증서"를 유전자 안에 담아 옮긴다고 말할 수 있을 것이다. 그리고 이 신체들이 자신의 부분들을 펼치고, 인간에 고유한 유기체적 발전의 정도에 도달하거나, 또는 뇌의 주름들을 형성할 시간이 다가오면, 이 신체들의 동물적인 영혼은 상위의 통일성의 등급을 획득하면서 동시에 이성적인 것이 된다: "[유기체로] 조직된 물체는 동시에 인간 신체의 기질도 수용할 것이며, 그 영혼은 이성적 영혼의 정도까지 상승하는데, 여기에서 나는 이것이 신의 평범한 또는 비범한 작용에 의한 것인지 아닌지 결정할 수 없다." 그런데 하여튼 이러한 생성은 하나의 상승, 고양이다. 무대, 세계, 고원 또는 층의 변화. 물질의 무대는 정신의 무대로 혹은 신의 무대로 대체된다. 바로크 안에서 영혼은 신체와 복잡한 관계를 지닌다: 언제나 신체와 불가분한 것으로서 영혼은 신체 안에서 자신을 어지럽히고 물질의 겹주름 안에 자신을 옭아매는 동물성을 발견하는데, 하지만 또한 자신으로 하여금 상승할 수 있게 하고, 모든 다른 주름들 위로 올라가게 할 유기체적 도는 뇌의 인간성(전개의 정도)을 발견한다. 실험용 잠수 인형처럼 이성적인 영혼이 죽음의 상태로 다시 떨어지고 최후의 심찬에 다시 올라간다 할지라도 그러하다. 라이프니츠가 말한 것처럼, 아래로 처박힘과 유기체적 덩어리들 곳곳을 관통하는 상승 혹은 올라감 사이에 긴장이 있다. 우리는 생로랑 대성당의 무덤 형태에서 생-티냐스의 천장 형태까지 나아간다. 누군가는 물리적인 중력과 종교적인 상승은 전적으로 서로 다른 것이고 같은 세계에 속하지 않는다고 반박할 것이다. 그럼에도 불구하고, 그것들은 단 하나의 같은 세계, 같은 한 집의 두 층의 구분 안에서 그런 이름으로 나누어지는 두 벡터이다. 영혼과 신체는 분리 불가능한 것이긴 하지만, 그래도 역시 이것들은 실재적으로 구별되는 것들이기 때문이다(우리는 이미 물질의 부분들과 관련하여 이것을 보았다). 그러므로 영혼을 신체의 어떤 부분 안에 위치짓는 것은, 그 부분이 얼마나 작든지 간에, 바로크적 관점에 따라 데자르그의 기하학에 맞추어 차라리 위층을 아래층에 투사하는 것, 영혼을 신체의 한 '점' 안에 투사하는 것이다. 간단히 말해 상위층의 첫번째 이유는 다음과 같다: 하위층에 영혼들이 있는데, 이들 중 어떤 것들은 이성적인 것이 되도록, 따라서 층을 옮기도록 호출받는다.

그런데 여기에서 멈출 수가 없다. 라이프니츠의 원리를 역으로 적용하는 것은 이성적인 영혼뿐만 아니라, 동물적인 또는 감각적인 영혼까지 해당된다: 만일 실재적으로 구별되는 두 사물이 서로 분리 불가능한 것이라면, 역으로 분리 불가능한 두 사물은 실재적으로 구별되고 두 층에 속하며 그리고 하나를 다른 하나에 위치짓는 것은 단지 한 점으로 투사하는 것일 수 있다("나는 영혼들이 점들 안에 있는 것으로 간주하는 것이 바람직하다고 생각하지 않는다. 아마도 이렇게 말할 수 있을 것이다...... 영혼들은 상응을 통해서 어떤 자리에 있다"). 그러므로 동물적인 영혼들은 통일성의 정도들로서 이미 다른 층에 있는데, 이때 아래층에서 모든 것은 동물 자체 안에서 기계적으로 만들어진다. 조형적인 또는 기계적인machinique 힘들은, 이 힘들이 조직하는 물질과 관련하여 정의되는 '파생적인 힘들에 속한다. 그러나 영혼들은 반대로 '원초적인 힘들,' 즉 오직 내부에서, 자신 안에서, 그리고 '정신과의 유비'를 통해서 정의되는 생명의 비물질적인 원리들이다. 동물적인 영혼들이 자신의 축소된 유기체와 함께 비유기체적 물질 안 곳곳에 있는 만큼 우리는 더욱 멈출 수 없다. 그러므로 이번에는 바로 비유기체적 물질이 다른 곳에, 보다 상승된 곳에 위치해 있고 비유기체적 물질 위에만 투사되어 있는 영혼들을 지시한다. 아마도 물체들은 얼마나 작든지 간에, 오직 두번째 종의 파생적인 힘들, 즉 둘러싸고 있는 외부 물체들의 기계장치적인mecanique 작용을 통해 곡선을 규정하는 압축력 또는 탄성력의 자극하에서만 곡선을 따라간다: 혼자서라면 물체는 접선을 따라갈 것이다. 그러나 여기에서 다시, 기계적 법칙들 즉 외부적 결정론(충격)은, 이것이 아무리 가변적이고 불규칙적이라고 하더라도, 구체적 운동의 통일성만큼은 설명하지 못한다. 운동의 통일성은 언제나 영혼의 문제이며, 베르그송이 다시 발겨낳게 될 것과 같이, 거의 의식의 문제이다. 물질의 집합이, 더 이상 외부로부터 결정될 수 없는 어떤 곡률을 가리키는 것과 마찬가지로, 어떤 물체가 외부의 작용하에서 따라가는 곡선은 내적이고 개체화하는 '상위의' 통일성, 다른 층을 가리킨다. 그리고 이것은 '곡률의 법칙,' 주름의 법칙 또는 방향의 변화들을 포함한다. 이것은 파생적인 힘과 관련해서는 충격에 의해 언제나 외부로부터 결정되지만, 반면 원초적인 힘과 관련해서는 내부에서 통일되어 있는 같은 운동이다. 첫번째 관계에서 곡률은 우연적이고 직선의 일탈인 반면, 두번째 관계에서 곡률은 일차적이다. 그 결과, 용수철이 때로는 주위의 미세한 것의 작용에 의해 기계론적으로 설명되기도 하고, 때로는 물체에 내부적인 것으로, "이미 물체 안에 있는 운동 원인," 그리고 외부의 장애물이 제거되기만을 기다리는 운동 원인으로 이해되기도 한다.

그러므로 다른 층의 필연성은 도처에서 형이상적으로 적절하게 확증된다. 다른 층, 즉 위의 내부를 구성하는 것은 영혼 자체이며, 여기에서는 더 이상 외부적인 영향으로 향해 있는 창은 없다. 바로 물리적인 것을 통해서 우리는 외래적인 물질의 겹주름으로부터 혼이 깃들인 자발적인 내부의 주름으로 이행한다. 이제 이것이 그 본성과 펼쳐짐 안에서 검토되어야 한다. 마치 물질의 겹주름이 그 자체로는 자신의 이유를 갖지 못하기라도 하는 듯 모든 것이 일어난다. 이것은 바로 <주름>이 언제나 두 주름 사이에 있기 때문에, 그리고 이 두-주름-사이entre-deux-plis가 도처에서 지나가는 듯 보이기 때문인가: *39)책 전체에 걸쳐, "주름이 지나간다"라는 표현이 자주 등장한다. 이 말은, 그 지나가는 주름의 선을 따라 두 부분이 접히게 된다는 것을 의미한다. 아니, 보다 정확히 말하자면, 접히는 행위에 의해 두 부분이 발생하고 그 부분들이 서로 차이나면서 관계하게 된다는 것을 의미한다. 이때 두 부분, 두 영역, 두 체제는 상이한 원리의 지배를 받지만, 동시에 보다 상위의 원리에 의해 서로 상응하는 관계를 갖는다. 이런 의미에서, 들뢰즈는 두 층은 서로 다르지만 그럼에도 같은 세계, 같은 집을 구성한다고 말하는 것이다. 더 나아가, 우리는 차이를 발생시키는 접힘과 펼침의 운동이 존재의 분화와 밀접한 관계를 갖는다는 점을 이해할 수 있게 된다.* 비유기체적 물체들과 유기체적 물체들 사이에서, 유기체들과 동물적인 영혼들 사이에서, 동물적인 영혼들과 이성적인 영혼들 사이에서, 영혼 일반과 신체 일반 사이에서?

영혼 안의 주름

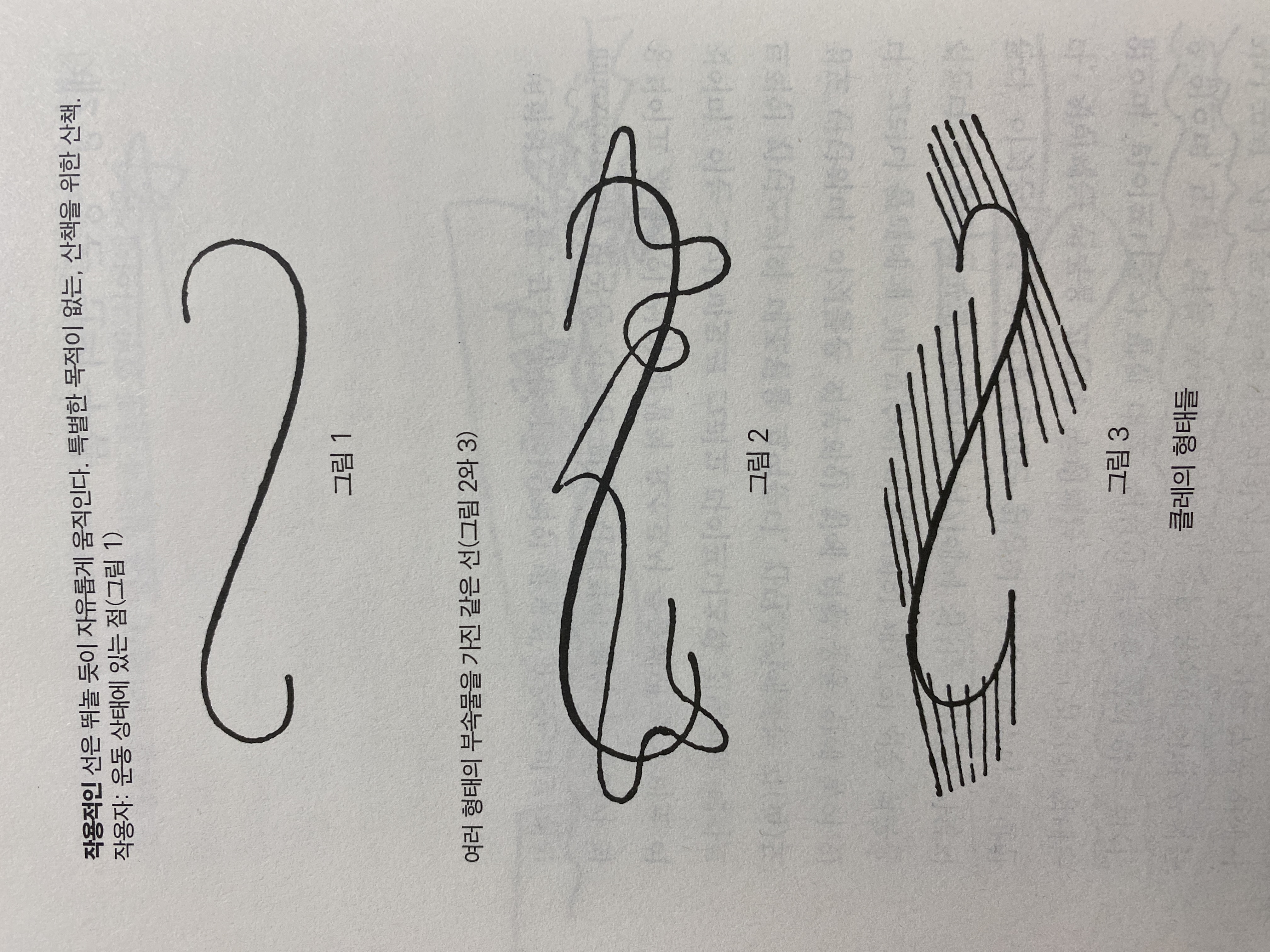

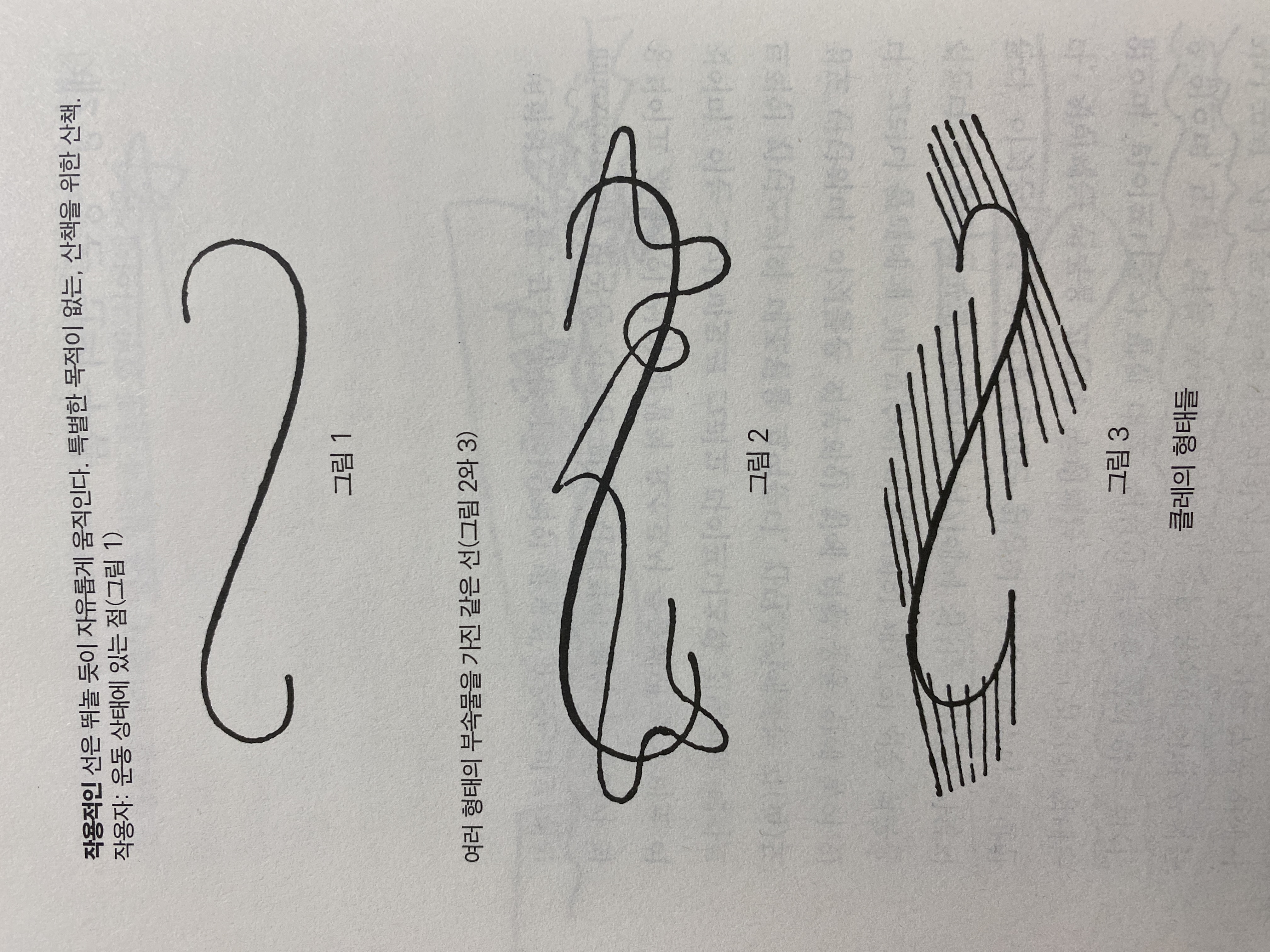

변화하는 곡률, 또는 주름의 이상적인 발생적 요소는 바로 변곡inflexion이다. 변곡은 진정한 원자, 탄력적인 점이다. 클레가 작용적이고 자발적인 선의 발생적 요소로서 추출해낸 것이 바로 이것이며, 이는 그가 바로크 그리고 라이프니츠와 친밀하고 데카르트적인 칸딘스키와 대조됨을 보여준다. 칸딘스키에게는 각도 점도 단단하며, 이것들은 외부적인 힘에 의한 운동 안에 놓여 있다. 그러나 클레에게 "비-모순의 비개념적인 개념"인 점은 변곡을 겪는다. 그것은 변곡점 자체이며, 여기에서 접선은 곡선을 가로지른다. 이것은 주름-점이다. 클레는 일련의 세 형태로부터 출발한다. 첫번째는 변곡을 그린다. 두번째는, 혼합 없는 엄밀한 형태는 없으며, 라이프니츠가 말한 대호, "뒤섞인 곡률을 갖지 않는 직선"은 없으며, 또한 "다른 곡선과 뒤섞이지 않은 유한한 어떤 본성을 지닌 곡선, 가장 큰 부분에서와 마찬가지로 가장 작은 부분 안에서도 그러한 곡선"은 없다는 점을 보여준다. 그 결과, 우리는 "마치 원자들이 있을 때 처럼 어떠한 사물에도 결코 어떤 정확한 표면을 부여할 수 없을 것이다." 세번째는 볼록한 면에 그림자를 표시해서 오목한 부분과 그 곡률의 중심을 추출해내는데, 여기에서 이것들은 변곡점의 양쪽에서 면이 바뀐다.

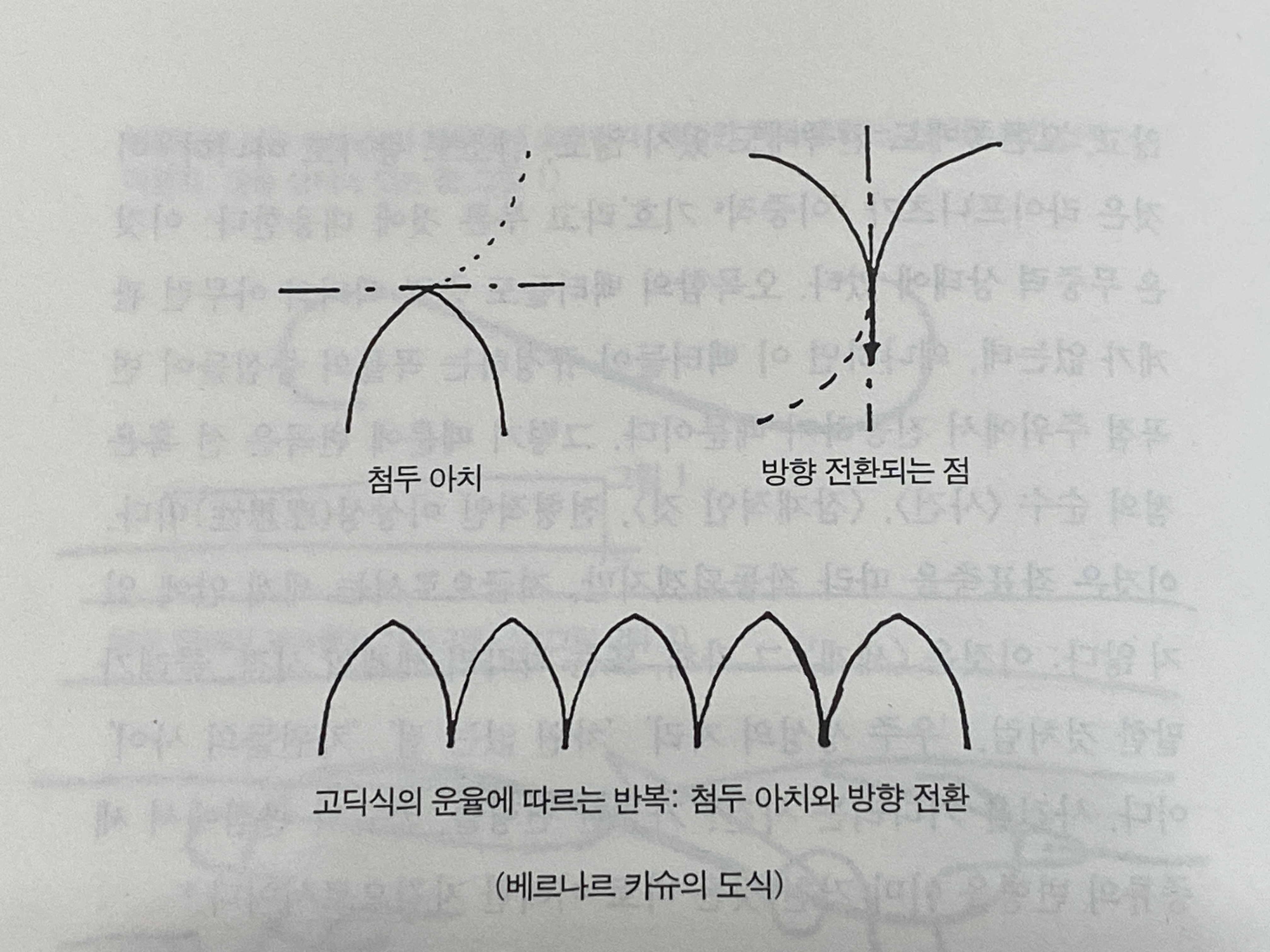

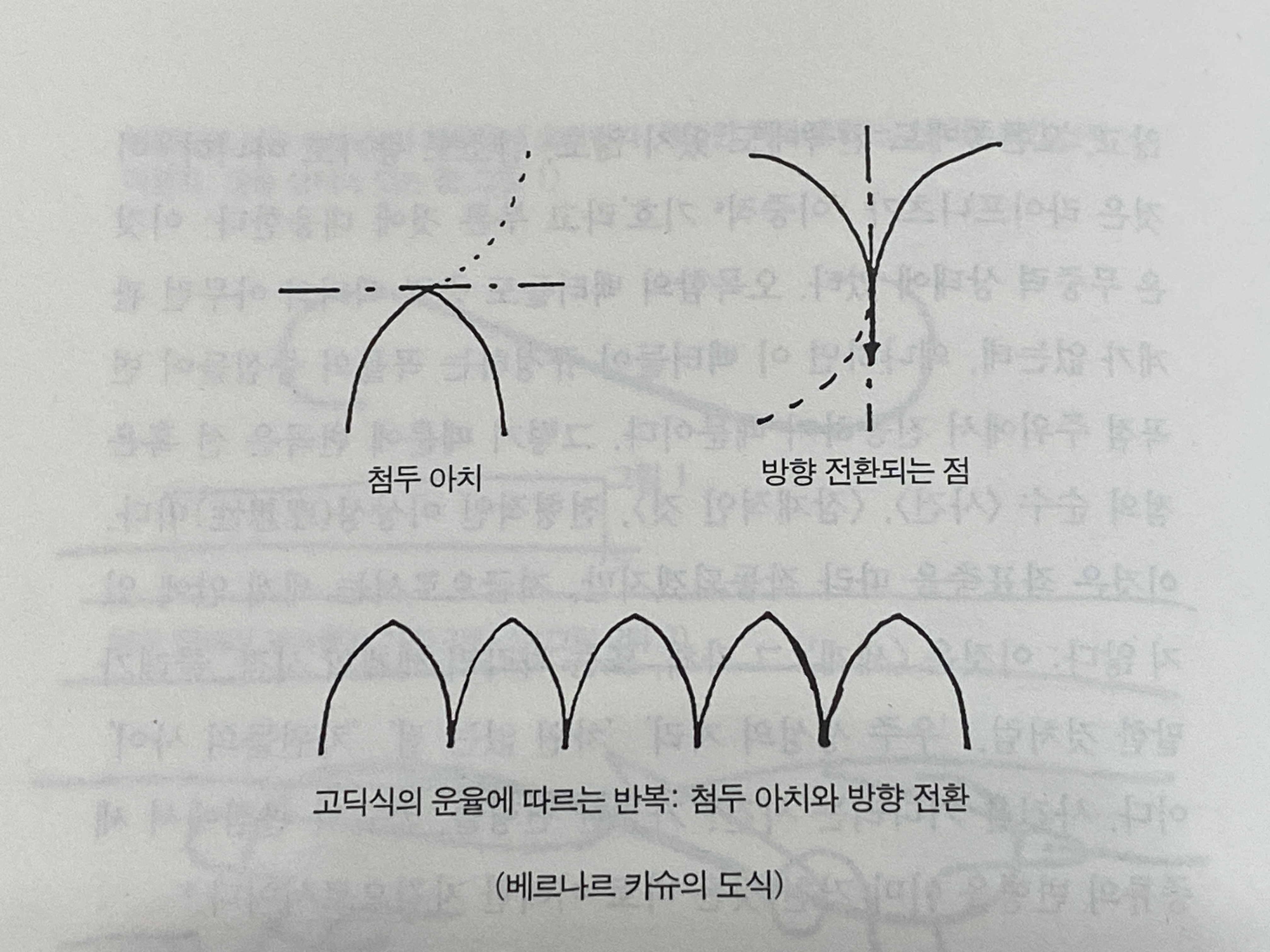

베르나르 카슈는 변곡 또는 변곡점을 내재적인 독특점*3) singularite: 이 개념은 수학에서 '특이성'으로 번역되는데, 들뢰즈도 수학을 주의깊게 참조하면서 이 개념을 전개한다는 점에서는 같은 번역어를 선택할 만한 이유가 있다고 본다. 하지만 보다 철학적인 또는 철학사적인 문맥을 고려해 '독특성'으로 번역하고자 한다. 이것은 평범한 점들과 비교해 '다르다'는 점에 앞서, 보편적인 윈리에 의해 '독자적으로' 주어진 것이라는 뜻이 강조되어야 하기 때문이다. 존재의 일의성의 관점에서, 유적 일반성generalite-종적 특수성specificite의 범주를 비판하고, 대신 보편성universalite과 독특성singularite의 관점에서 개체와 사건을 사유하는 것이야말로 들뢰즈 철학의 핵심적인 기획 중 하나이다.* 으로 정의 한다. '극점'(외래적인 독특점들, 최대와 최소)과 반대로, 이것은 죄표계를 참조하지 않는다.: 이것은 높은 곳에도 낮은 곳에도 있지 않고, 오른쪽에도 왼쪽에도 있지 않고, 감소도 증가도 아니다. 이것은 라이프니츠가 '이중적 기호'라고 부른 것에 대응하낟. 이것은 무중력 상태에 있다. 오목함의 벡터들도 중력 벡터와 아무런 관계가 없는데, 왜냐하면 이 벡터들이 규정하는 곡률의 중심들이 변곡점 주위에서 진동하기 때문이다. 그렇기 대문에 변곡은 선 혹은 점의 순수 <사건>, <잠재적인 것>, 전형적인 이상성이다. 이것은 좌표축을 따라 작동되겠지만, 지금으로서는 세계 안에 있지 않다: 이것은 <세계> 그 자체, 또는 차라리 세계의 시작, 클레가 말한 것처럼, '우주 생성의 자리' '차원없는 점' '차원들의 사이'이다. 사건을 기다리는 사건? 가능한 변형들, 카슈의 관점에서 세 종류의 변형을 이미 거친 것은 바로 이러한 자격으로서이다.

첫번째는 접해 있는 반사 평면에 대해 벡터적인 것, 즉 대칭에 의한 것이다, 이것은 광학 법칙에 따라 작동하며, 변곡을 방향 전환되는*6) rebroussement: 동물의 털을 반대 방향으로 쓸어가는 것, 또는 곡선의 방향이 전환되는 것을 말한다. 여기에서는 곡선이 위로 가다가 아래로 돌아서는 것을 가리킨다.* 점, 첨두에 있는 점으로 변형한다. 첨두 아치는 유체 흐름의 선들의 형태 배치에 합치하는 움직임의 형태를 표현하며, 방향 전환되는 점은 계곡의 물이 하나의 흐름의 통일성하에서 정돈될 때 그 바닥의 단면을 표현한다.

두번째 변형은 사영이다: 이것은 '숨은 매개변수들'과 변수들 또는 잠재적인 독특점들에 의해 정의되는 내부 공간을 외부 공간 위에 투사하는 것을 표현한다. 통Thom의 변형[변환]은 이러한 의미에서 생명체의 형태학morphologie을 지시하고, 기본 요소가 되는 일곱 가지 사건을 제공한다: 주름, 구김살, 제비꼬리, 나비, 쌍곡선 돌기, 타원형 돌기, 포물선 돌기.

마지막으로, 변곡은 그 자체로 무한한 변화 또는 무한하게 변화하는 곡률과 뗄 수 없다. 바로크의 요구사항에 따라 각들을 둥글게 하고, 상사 변환의 법칙에 따라 이 각들을 증식시킴으로써 얻게 되는 것은 바로 코흐 곡선이다: 이것은 무수히 많은 각진 점을 통과하고, 이중 어떤 점에서도 접선을 허용하지 않는다. 이것은 끝도 없이 스폰지같이 구멍난 세계를 포괄하며, 선보다는 더하고 면보다는 덜한 무엇인가를 구성한다(프랙탈 수, 즉 무리수, 차원 없는 수, 차원 사이의 수인 만델브로의 프랙탈 차원). 게다가 상사 변환은, 마치 지리학적 해안의 길이의 경우에서와 같이, 축척의 변화에 따라 변동*9) variation: 고정되어 있지 않고 얼마간의 폭 안에서 변화하면서 움직이는 상태를 지시한다. 모든 영역에 폭넓게 적용되고 있는 이 개념을 일관되게 '변동'이라고 번역하기로 한다. 단 음악과 관련해서는 '변주'라고도 옮겼다. 이 개념은 들뢰즈의 철학을 이해하는 데 중요한 키워드라 할 수 있는데, 들뢰즈의 제자 중 주목받는 한 사람인 장 클레-마르탱은 자신의 들뢰즈 연구서 제목으로 이 개념을 내세운다.*을 발생시킨다. 내적 상사 변환보다는 차라리 요동을 개입시켰을 때 모든 것이 변한다. 아무리 두 점이 서로 이웃해 있다 하더라도, 이 다른 두 점 사이에 또 하나의 각진 점을 결정하는 것은 가능하지 않더라도, 모든 간극을 새로운 습곡의 자리로 만듦으로써 언제나 굴곡을 덧붙이는 것은 가능하다.

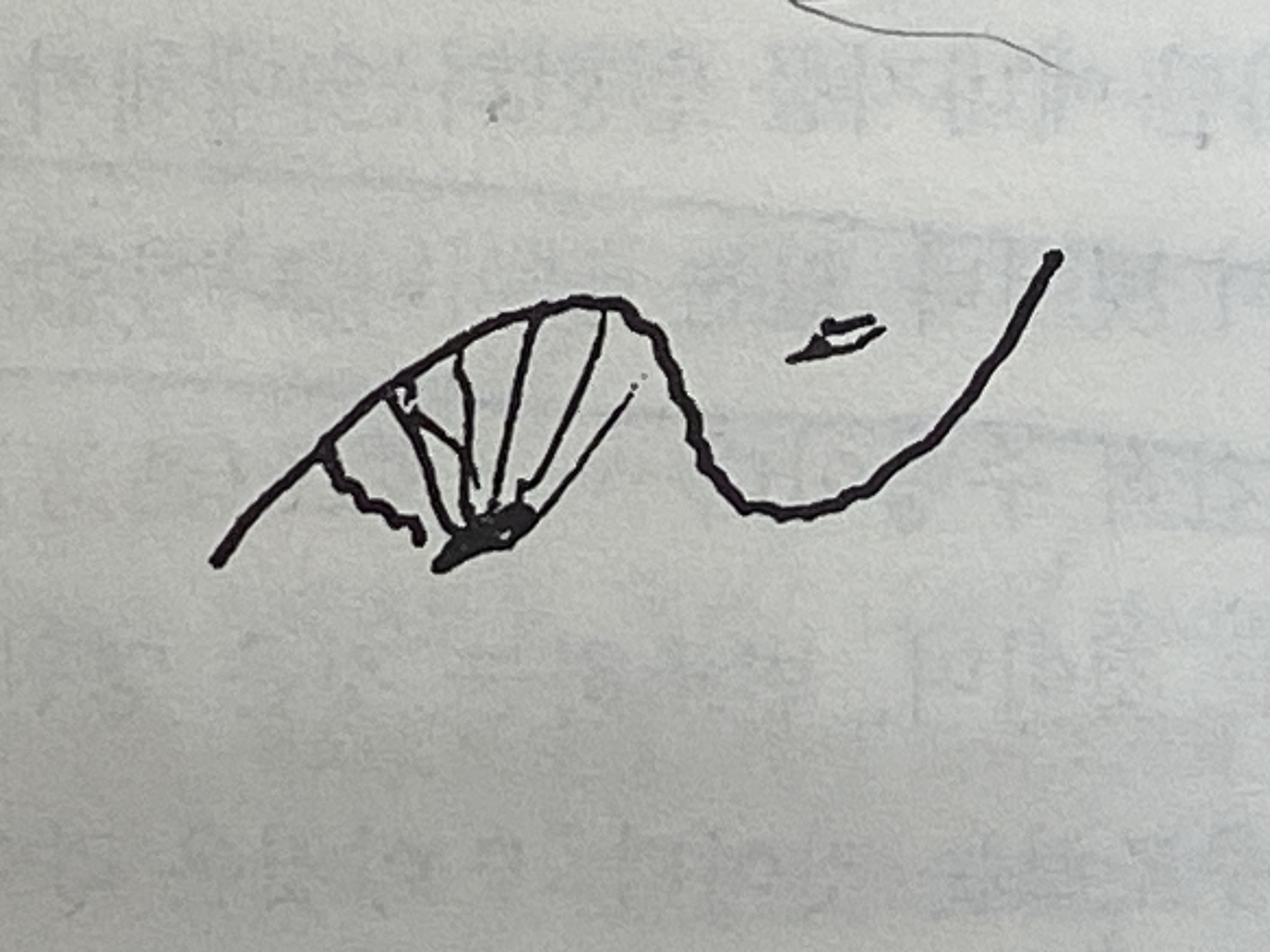

바로 여기에서는, 점에서 점으로가 아니라 주름에서 주름으로 나아가며, 모든 윤곽의 곡선이 재료의 형상적 역량을 위하여 흐려진다. 이때 이 역량은 표면에 드러나며 굴곡과 보충적인 겹주름 같은 것으로 나타난다. 변곡의 변형은 더 이상 대칭도, 특별한 사영의 판도 허용하지 않는다. 이것은 소용돌이처럼 되어가며, 지체에 의해, 연기에 의해, 차라리 연장 또는 증식에 의해 만들어진다: 사실 선은 나선 모양으로 되접혀 하늘과 땅 사이에 떠 있는 운동 안에서 변곡을 연기하는데, 이 변곡은 곡률의 중심에서 무한정 멀어지거나 가까워지며, 그리고 어떤 순간 "높이 비상하거나 우리 위로 떨어질 위험을 지닌다." 하지만 수직적인 나선이 변곡을 억제하거나 연기할 때에는 언제나 수평면으로는 변곡을 예고하고 불가피한 것으로 만든다: 소용돌이는 단독으로는 만들어지지 않으며, 소용돌이의 나선은 프랙탈의 구성 방식을 좇아가는데, 이 방식에 따라 새로운 소용돌이들이 항상 앞선 소용돌이들 사이로 끼어든다. 소용돌이들이 바로 소용돌이들로부터 자라나며, 윤곽을 지우면서 오직 거품 도는 갈기 모양으로 끝맺음된다. 변곡 자체가 소용돌이가 되며, 동시에 그것의 변동은 요동으로빠져들고, 요동이 된다.

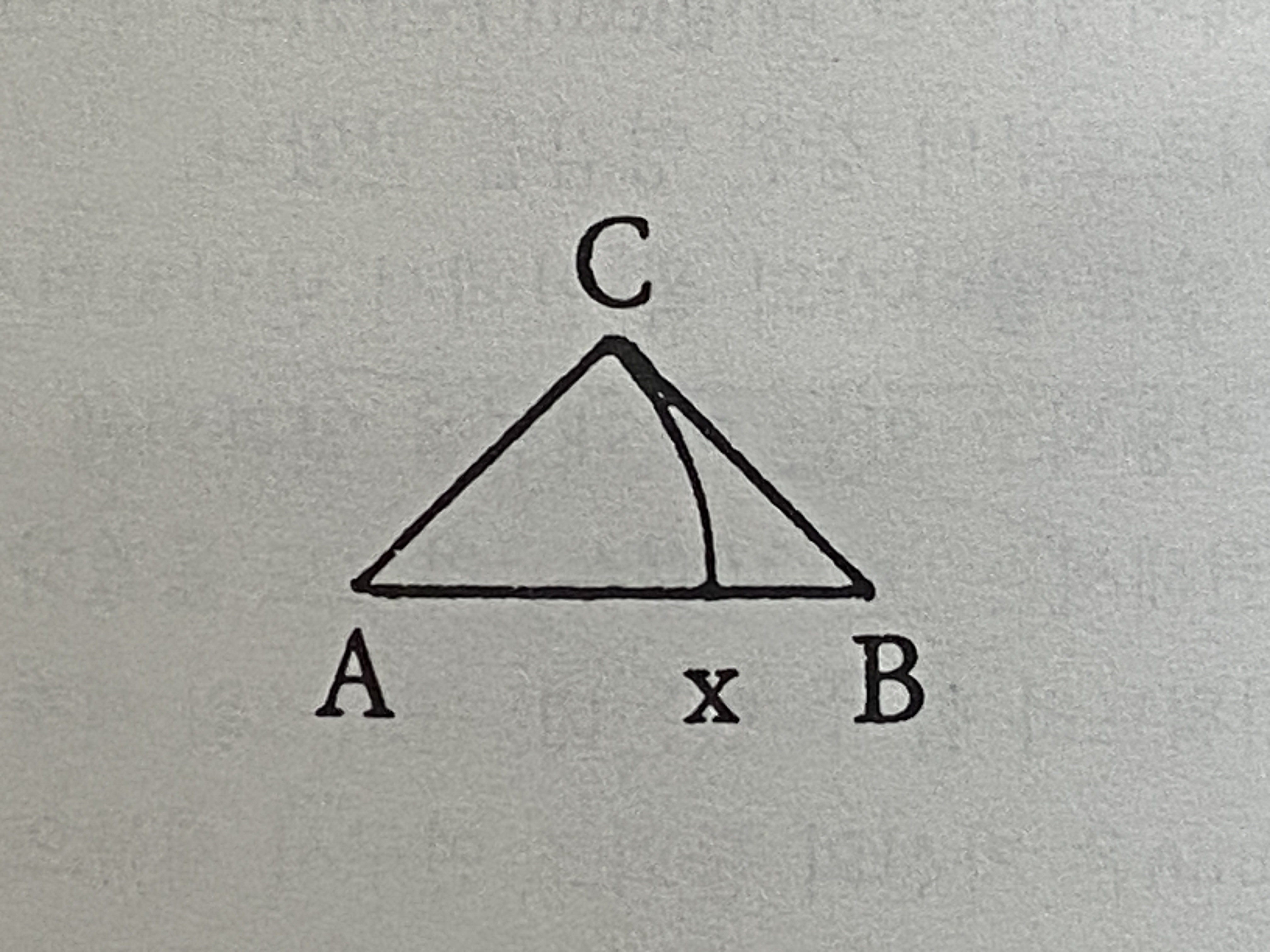

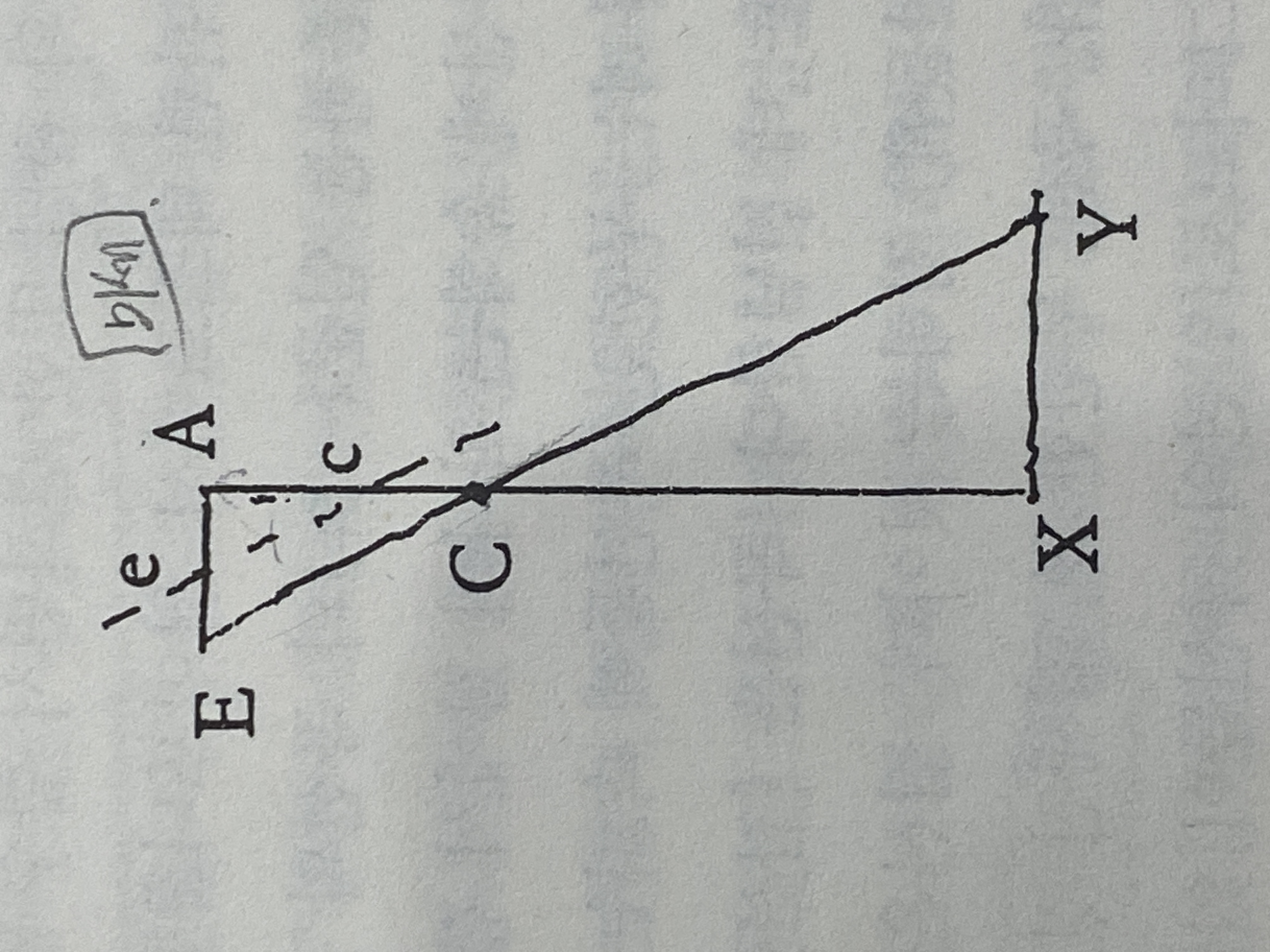

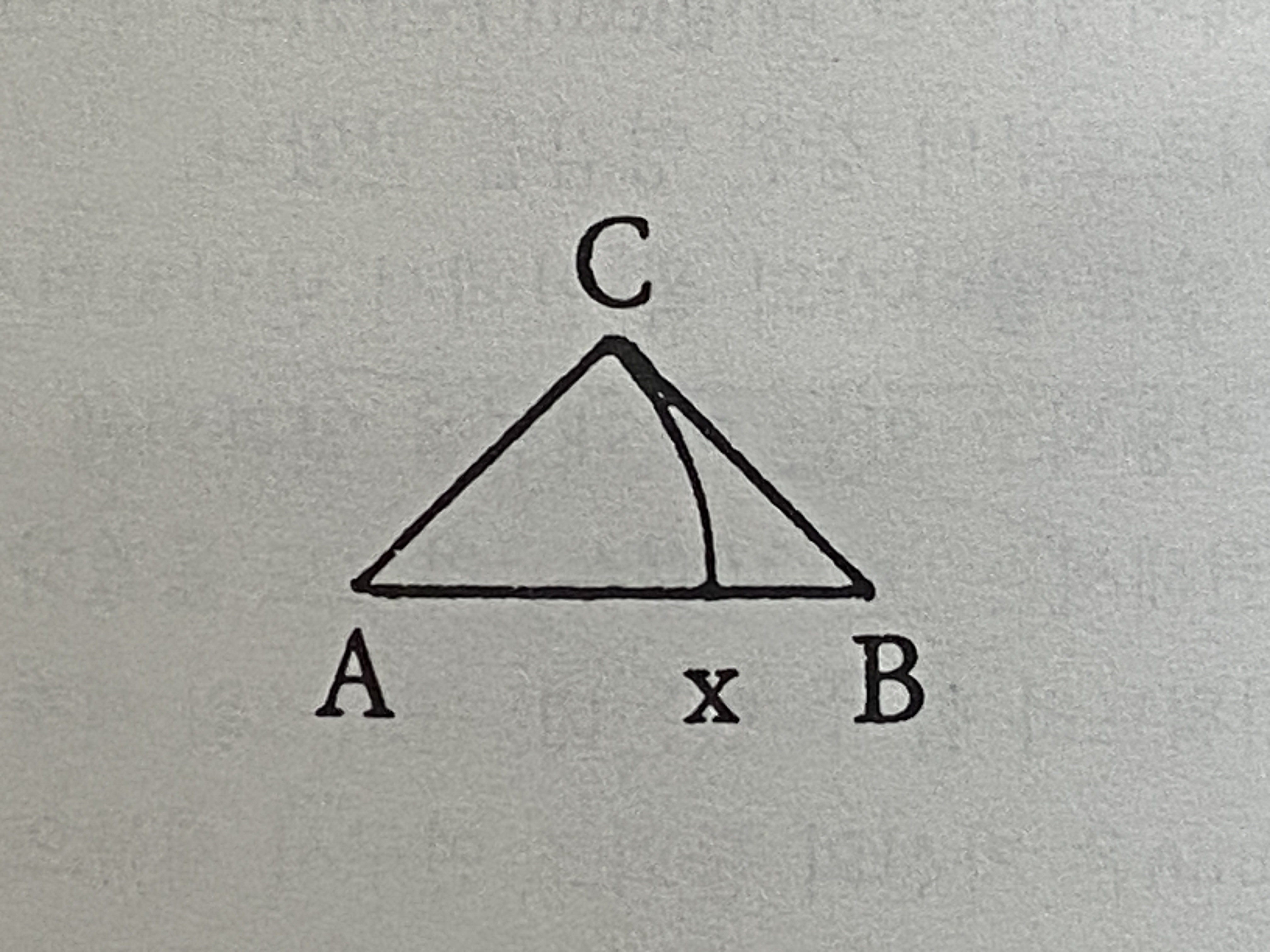

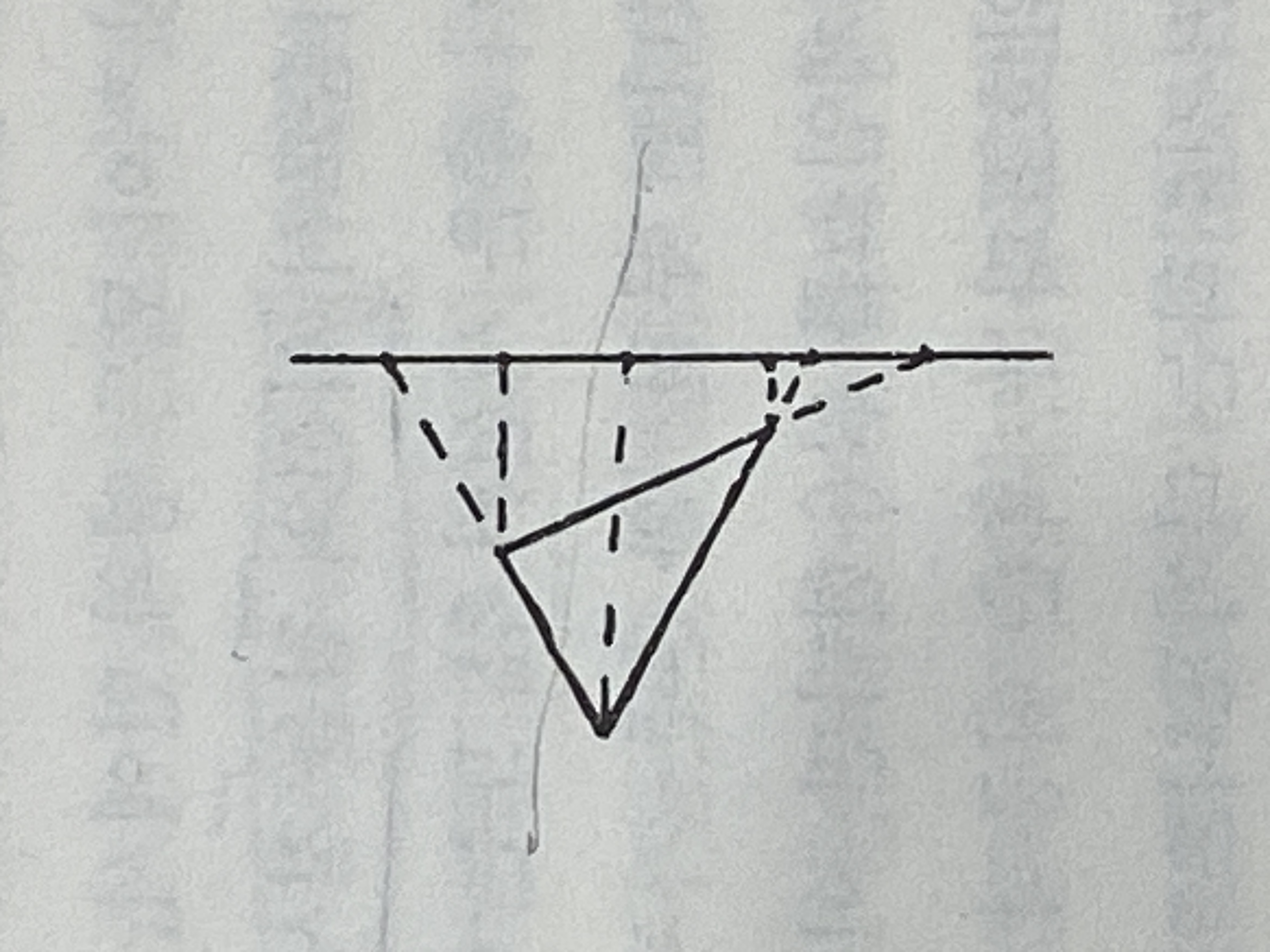

바로크 수학의 정의는 라이프니츠와 더불어 등장한다: 바로ㅡ 수학은 대상을 가변적 크기를 가진 '새로운 변용affection'이라고 간주하는데, 이것은 변동 그 자체이다. 확실히 프랙탈 수 안에서, 또는 대수적인 정식 안에서도 그러한 것으로 고려되는 것이 가변성variablite은 아닌데, 왜냐하면 각 항들은 특정한 값을 갖거나 가져야만 하기 때문이다. 그렇지만 무리수와 이것에 상응하는 급수 계산, 그리고 미분계수와 미적분학에서는 사정이 이와 다르다. 여기에서는 변동이 현행적으로 무한하게 된다. 무리수는, 하나는 최대값을 갖지 않고 다른 하나는 최소값을 갖지 않는 수렴하는 두 급수의 공통 극한이며, 미분게수는 사라지고 있는 두 양 사이의 비율[관계]의 공통 극한이다. 그런데 이 두 경우에서 원인으로 작용하는 곡률의 요소의 등장이 주목받게 된다. 무리수는 유리수의 점들의 직선 위로 원호가 덜어지는 것을 함축하며, 이때 직선을 거짓 무한, 무한히 많은 누락을 포함하는 단순한 무규정으로 드러낸다. 바로 이러한 이유에서, 연속체는 미로이며, 직선에 의해 표상될 수 없다. 언제나 직선은 곡률들로 뒤섞여 있다. 두 점 A와 B 사이에, 아무리 두 점이 가깝다 하더라도 다음과 같은 삼각형을 그리는 게 언제나 가능하다. 즉, A와 B사이를 빗변으로 하고, 꼭지점 C는 선분 AB를 가로지르는 원을 규정하는 그러한 직각 이등변삼각형 말이다.

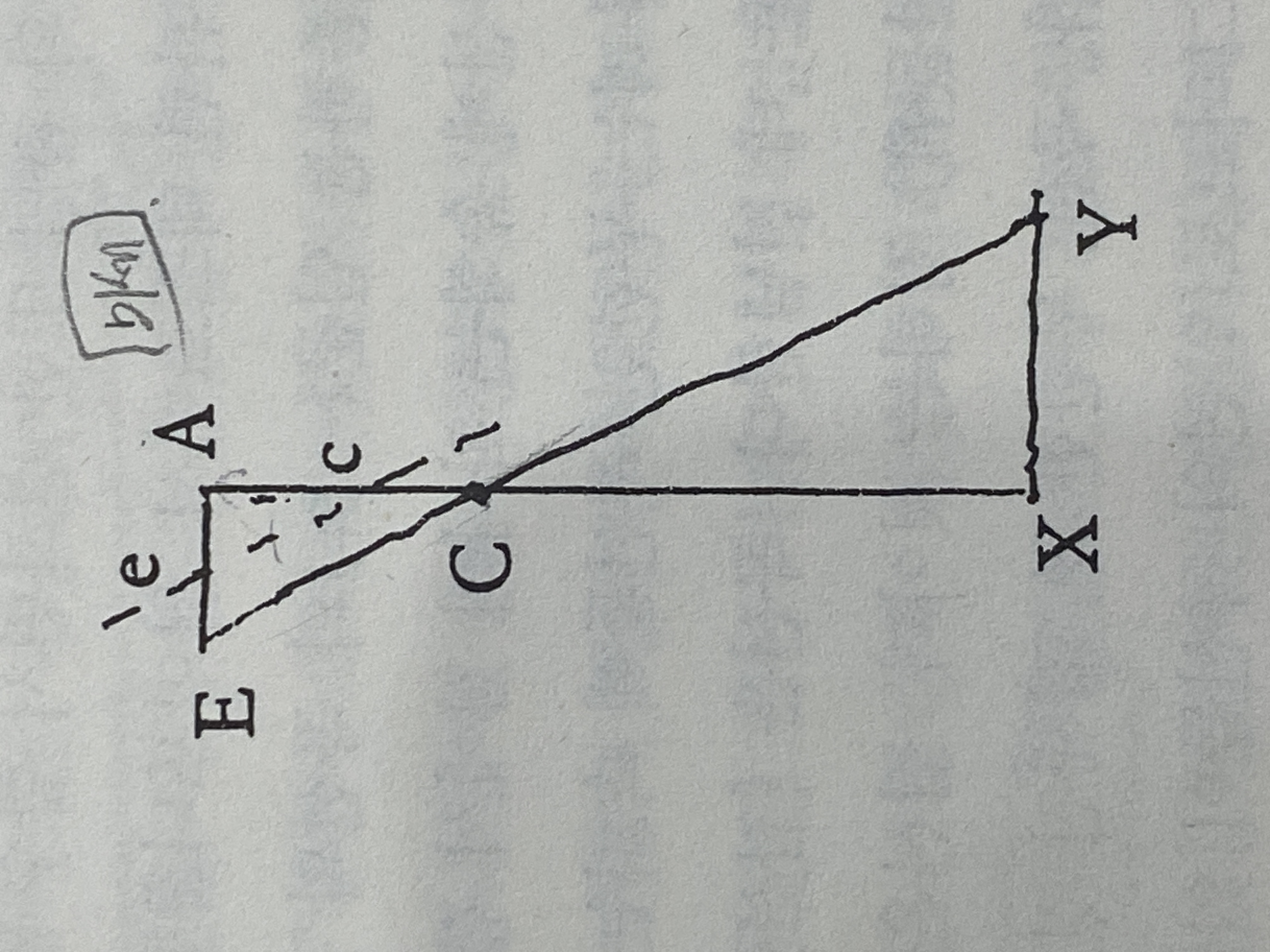

이 원호는 변곡의 가지, 미로의 요소와도 같고, 이것은 곡선과 직선이 만나는 곳에서 무리수를 하나의 주름-점으로 만든다. 미분계수에서도 사정은 마찬가지인데, 두 크기[c,e]가 사라지고[무한히 영에 가까워지고] 있을 때, 비율 c/e를 유지하는 주름-점 A에서 이것을 볼 수 있다(게다가 이것은 반지름과 각 C의 탄젠트 사이의 비율이다).*13) 라이프니츠 원문의 설명은 이렇다. 그림에서 삼각형 CAE와 CXY는 닮은 꼴이다. 직선 EY를 평행하게 A를 향해 움직여보자. 이때 교점 C의 위치에 상관없이 비율 c/e는 xc/xy와 같다. 즉 A에 무한히 가까워져 c와 e가 0에 무한히 가까워진다 하더라도, c/e는 일정한 비율을 유지한다. 여기에서 라이프니츠는 점 C를 중심으로 XC를 반지름으로 하는 단위원을 염두에 두고, xc/xy를 "반지름과 각 C의 탄젠트 사이의 비율"이라고도 말한다. 이것은 복잡한 표현 같지만, xc/xy을 각 C 하나의 값으로 나타낸 것이므로 사실상 가장 간단하게 표현한 것이다. 각 C의 값만 주어진다면, 우리는 이것을 중심으로 하는 단위원을 그려 문제의 비율을 찾아낼 수 있다. 그러므로 위 본문에서 생략된 핵심은 다음과 같다. 아래쪽 삼각형은 위쪽 삼각형을 확대해놓은 것과 같다. 위쪽의 아주 미세한 부분들 사이는, 확대된 아래쪽 큰 삼각형에서 보듯이, 원호를 개입시켜 그 비율을 계산할 수 있게 된다.*

간단히 말해, 변동을 주름으로 만들고, 주름 또는 변동을 무한으로 실어나르는 변곡은 언제나 있다. 주름, 이것은 <거듭제곱[역량]>이다. 마치 근호에서 추출되어 나오는 무리수에서 보듯이, 그리고 변량과 거듭제곱의 관계를 관통하는 미분계수에서 보듯이, 이것은 변동의 조건과도 같다. 역량 자체가 현실태acte이며, 주름의 행위acte이다.

수학이 변동을 대상으로 삼을 때, 이로부터 도출되는 것은 함수의 관념인데, 대상의 관념 또한 변하면서 함수적인 것이 된다. 특별히 중요한 수학 관련 텍스트에서, 라이프니츠는 하나 또는 여럿의 매개변수에 의존하는 일군의 곡선ㅇ의 관념을 제시한다: "주어진 하나의 곡선에 속하는 하나의 점에서 접하는 하나의 직선을 찾는 대신에, 우리는 무한한 곡선들에 속하는 무한한 점들에서 접하는 곡선을 찾는 데 전념한다. 곡선은 [접선에 의해] 접해지는 것이 아니라, [곡선들에] 접하는 것이다. 접선은 직선, 유일한 것, 접하는 것이 아니라, 곡선, 무한한 군, 접해진 것이 된다"(접선들의 역의 문제).*15) "급수의 곡선들을 서로 비교해볼 때, 또는 한 곡선에서 다른 곡선으로 넘어가는 것을 고려해볼 때, 어떤 계수들은 불변 혹은 지속적이고 -여기에서 계수는 급수의 곡선 하나분만 아니라 곡선 전체에 유지된다- 다른 계수들은 가변적이다. 그리고 확실히, 곡선들의 급수의 법칙이 주어지기 위해서, 유일한 가변성이 계수들에 지속되어야 한다. 그 결과, 만일 곡선 전체의 공통적인 본성을 설명하는 주요 방정식에서 여러 변수가 곡선 전체에 대해 나타나면, 가변적인 계수들의 의존성을 서로 표현하는 다른 보조 방정식이 주어져야 한다. 가변적인 계수들의 역할을 통해 하나의 변수를 제외하고는 모든 변수가 주요 방정식에 속하는 것으로 상승하게 된다...... ."* 그러므로 일련의 곡선들이 있는데, 이것들은 곡선들 각각과 전체에 대한 일정한 매개변수들을 함축할 뿐만 아니라, 접하는 곡선의 "단 하나의 유일한 가변성"으로 변수들을 환원하는 것을 함축한다: 주름. 대상은 더 이상 본질적인 형상을 통해 정의되지 않고, 순수한 함수성에 이르게 된다. 매개변수들을 통해 틀에 끼워진 일군의 곡선을 굴절시키는 것으로서 순수한 함수성에 다다르는데, 이것은 가능한 일련의 편차 혹은 대상 자체가 그리는 가변적 곡률의 표면과 분리 불가능하다. 이 새로운 대상을 대상류*16) objectile: 카슈가 창조한 개념으로, 이 책에는 등장하지 않지만 원래 subjectile과 상관적으로 제안되었다. "우리는 열린 표면으로 계산된 가변적인 대상들을 'subjectiles'이라고 부르고, 다시 닫히면서 부피를 형성하는 표면으로 계산된 가변적인 대상들을 'objectiles'이라고 부른다". 여기에서 중요한 점은, objectiles이란 여러 매개변수에 의해 계산되어 가변성을 가지고 편차 내에서 운동한다는 점인데, 이런 의미에서 우리는 이 개념을 '대상류'라고 번역할 수 있을 것이다.*라고 하자. 베르나르 카슈가 보여주었덧이, 이것은 기술적 대상을 매우 현대적으로 개념화한 것이다: 이것은, 표준이라는 이념이 본질의 위관을 아직 보존하고 항구성의 법칙을 강요했던 산업 시대의 시작("대중에 의해, 그리고 대중을 위해 생산된 대상")을 가리키는 것이 아니다. 이것은 규준의 요동이 법칙의 영속성을 대신할 때, 대상이 변동에 의해 연속체 안에 자리잡게 될 때, 수리적 주문을 위한 자동생산 또는 기계가 금형작업을 대신할 때의 우리의 현실적 상황을 가리킨다. 대상의 이러한 새로운 상태로 인해, 그것은 이제 공간적 주형, 즉 질료-형상 관계와 연관되는 것이 아니라, 물질이 연속적인 변동의 상태에 놓이게 됨을 함축하는 그리고 그만큼 형상의 연속적인 전개를 함축하는 시간적 변조와 연관된다. 변조에서, "주형에서 벗어나기 위한 정지란 결코 없다. 왜냐하면 에너지를 실현하는 매체가 회전하는 것은 영속적으로 주형에서 벗어나 있는 것이나 다름없기 때문이다. 변조기는 연속적인 시간적 주형이다...... 주조하는 것은 한정된 방식으로 변조하는 것이며, 변조하는 것은 영원히 변화하면서 연속적인 방식으로 주조하는 것이다." 이것은 라이프니츠가 다음과 같이 말하면서 정의한 변조가 아닌가? 급수의 법칙은 곡선들을, 이 곡선들이 만나는 교차점들의 곡선이 연속적으로 접하며 연속적인 운동 상태에 있는 "같은 선의 흔적"으로서 정립한다. 이것은 단지 시간적으로 뿐만 아니라, 질적으로 대상을 개념화한 것인데, 대상들의 소리, 대상들의 색깔이 가변적이고 변조 안에서 붙잡히는 한에서 그러하다. 이것은 마니에리슴적 대상이며, 더 이상 본질주의적 대상이 아니다: 이것은 사건이 된다.

만일 대상[객체]의 상태가 근본적으로 변화한다면, 주체 또한 마찬가지이다. 우리는 변곡 또는 변화하는 곡률로부터 오목한 면의 곡률 벡터로 이행한다. 변곡의 한 가지에서 출발하여, 우리는 더 이상 변곡을 겪는 점이나 변곡점 그 자체가 아닌, 변동 상태에 있는 접선의 수직선들이 서로 만나는 점을 규정한다. 이것은 엄밀하게 하나의 점은 아니며, 하나의 장소, 위치, 자리, '선으로 된 초점,' 선에서 태어난 선이다.*18) 곡률 벡터는 곡선의 접선에 대해 수직인 벡터, 즉 법선 벡터를 의미한다. 원의 경우에는, 곡률 벡터가 원의 중심에서 모두 교차하겠지만, 다양한 곡률로 이루어진 곡선의 경우에는, 제시된 그림에서처럼 한 점에서 일치하지 않고 대략적으로만 비슷한 자리에서 교차할 것이다.* 이것이 변동 도는 변곡을 대표하는 한, 우리는 이것을 시선의 점이라고 부른다. 이러한 것이 관점주의의 토대이다. 이것은 미리 정의된 주체에 의존함을 의미하지 않는다: 반대로 주체는 시선의 점에 오는 것, 또는 차라리 시선의 점에 머물러 있는 것이다.

이러한 이유로, 대상의 변형은 주체의 상관적인 변형을 가리킨다: 화이트헤드가 말한 것처럼, 주체sujet는 아래에-던져진 것sub-jet이 아니라, '위로 상승하는 자'이다. 대상이 대상류가 되는 것과 동시에, 주체는 '위로 상승하는 자'가 된다. 변동과 시선의 점 사이에는 필연적인 관계가 있다: 단순히 시선의 다양성에 의거해서뿐만 아니라(우리가 앞으로 보게 되듯이, 그러한 다양성이 있음에도 불구하고), 무엇보다 우선 모든 시선의 점은 어떤 변동 위에 있는 시선의 점이기 때문이다. 이것은, 적어도 일차적으로는, 주체와 함께 변하는 시선의 점이 아니다. 이것은 반대로 우발적인 주체가 변동(변태 metamorphose), 또는 어떤 것=x(왜상)를 포착하게 되는 조건이다. 관점주의는 라이프니츠에게, 그리고 또한 니체에게, 윌리엄과 헨리 제임스에게, 화이트헤드에게 물론 하나의 상대주의이지만, 그러나 그것은 우리가 믿는 그런 상대주의가 아니다. 그것은 주체에 따른 진리의 변동이 아니라, 변동의 진리가 주체에 나타나는 조건이다. 그것은 바로크적 관점의 이념 그 자체이다.

그럼에도 불구하고, 누군가는 시선의 점이 오목한 면과 더불어 건너뛴다고 반론을 제기할 것이다: 무한한 변동의 연속성과 시선점의 불연속성 사이에는 모순이 있지 않은가, 그리고 이것은 (칸트 뒤를 따랐던) 많은 저자들이 라이프니츠를 비난하며 연속성의 법칙과 식별불가능자의 원리 사이에 있다고 말한 바로 그 모순이 아닌가? 그러나, 우리가 처음부터 연속성continuite과 인접성conguite을 혼동하지 않도록 노력한다면, 그것은 사실이 아니다.*23) 러셀에 이어, 게루는 연속성과 식별불가능자 사이의 부당한 모순을 매우 강조했다. 이것은 다음과 같은 점을 생각해본다면 더더욱 이상하다. 왜냐하면 거리가 길이와 척도로 환원 불가능하고 분할 불가능한 관계라는 관념을 라이프니츠가 개괄적으로 보여주었다는 러셀의 테제를 다른 곳에서 받아들이고 있기 때문이다. 공간은 거리의 관계들로 만들어지며, 그 반면 연장은 측정 가능한 크기들로 이루어져 있다. 그런데 이러한 테제는 시선점과 연속의 완전한 합치를 보증한다.* 독특성들, 독특점들은 비록 서로 인접하지는 않지만, 전적으로 연속체에 속한다. 변곡점들은 연장 안에서 첫번째 종류의 독특성들을 구성하고, 곡선의 길이 측정에 포함되는 주름들(점점 더 작아지는 주름들......)을 규정한다. 시선점들은 공간 안의 두번째 종류의 독특성들이고, 거리의 나누어질 수 없는 관계들에 따르는 포괄자들을 구성한다. 하지만 첫번째가 그렇듯, 두번째 역시 연속과 모순되지 않는다: 길이가 점점 더 큰 변곡 안에 변곡들이 있는 만큼이나, 매번 그 사이의 거리가 나누어지지 않는 시선의 점들이 있다. 연속체는 시선점에 상응하는 무한히 많은 곡선들의 길이로부터 만들어지는 것처럼, 시선의 점들 사이의 거리들로도 만들어진다. 관점주의는 물론 하나의 다원주의이다. 그러나 그러한 자격에서, 거리는 함축하지만, 불연속은 함축하지 않는다(확실히 두 시선점 사이는 비어 있지 않다). 라이프니츠는 연장extensio을 자리 또는 위치, 다시 말해 시선점의 "연속적 반복"으로 정의할 수 있다: 그러므로 연장은 시선점의 속성이 아니라, 시선점들 사이의 거리들의 질서로서의 공간spatium의 속성이며, 이것이 그 반복을 가능케 한다.

변동 위에 놓인 시선의 점은 어떤 형태 도는 형태 배치의 중심을 대신한다. 가장 유명한 예는 원뿔곡선의 예인데, 여기에서 원뿔의 꼭지점은 원, 타원, 포물선, 쌍곡선, 그리고 심지어 직선과 점에까지 연관되는 점이며, 이것들은 단면의 경사도에 따라 나타나는 다양한 것이다('원근화법'). 모든 형태는 하나의 "축소도"*25) geometral: 어떤 대상을 일정한 비율로 줄여 그려놓은 그림을 총칭해서 일컫는다. 어떤 관점에서 포착되느냐에 다라 대상은 다르게 그려질 것이다. 일상적인 어법을 보면, plan geometral은 '평면도', coupe geometrale은 '단면도'를 의미한다.*가 접혀 있는 그렇게 많은 방식과 같은 것이 된다. 그리고 정확하게 말해 이 축소도는 원이 아니다. 원은 그 특권을 단지 '관점'의 오래된 개념화에 빚지고 있을 뿐이다. 축소도는 바로 대상류이다. 대상류는 이제 일군의 곡선을 여러 모양으로 변형시키고, 원이 속해 있는 이차 곡선을 만들어내며 움직인다. 대상류, 또는 축소되는 주름의 펼침과도 같다. 그러나 펼침은 접힘과 반대가 아니며, 마찬가지로 불변하는 것도 변동의 반대가 아니다. 이것은 변형의 불변 상태이다. 이것을 "이중적 기호"라고 지칭할 수도 있을 것이다. 사실 이것은 변동 안에 포괄되어 있다. 마치 변동이 시선의 점 안에 포괄되어 있는 것처럼. 그리고 이것은 변동 밖에서는 존재하지 않는다. 마치 변동이 시선의 점 밖에서는 존재하지 않는 것처럼. 그리고 이것이 바로, 뿔에 관한 새로운 이론을 기초로, 데자르그가 변동에 의해 포괄된 관계 또는 법칙을 "안으로-말림"*27) involution: 나선형 모양으로 안쪽으로 말려 들어간다는 의미를 지닌다. 여러 분야에서 사용되는 개념인데, 식물학에서는 '내선,' 수학에서는 '대합,' 생리학에서는 '퇴축'으로 번역한다.*이라고 명명한 이유이다(예를 들어, 한 삼각형을 어떤 축 둘레로 회전시켰을 때, 축 위에 세 꼭지점을 투사하고, 세 변을 연장해서 정의되는 점들의 배치).*28) 토로Yvonne Toros는 데자르그의 '안으로 말림'이라는 개념을 라이프니츠뿐만 아니라 스피노자와 관련해서도 언급한다. 여기에서 그녀는 원뿔곡선 이론에 대한 자신의 모든 관심을 내보인다: 여기에는 스피노자와 '평행론'을 밝히는 아주 새로운 빛이 있다.*

그 누구도 미셸 세르보다 이 새로운 원뿔곡선 이론이 갖는 결론들과 전제들을 더 잘 이끌어내지는 못했다: 무한의 세계, 또는 모든 중심을 상실한 가변적 곡률의 세계 안에서, 사라지는 중심을 시선의 점이 대체한다는 것의 중요성: 지각의 새로운 광학적 모델, 그리고 '시각의 건축'을 위하여 촉각적인 개념들, 접촉과 형태들을 거부하는 지각 안에서 기하학의 새로운 광학적 모델; 변태를 통해서만, 또는 단면들의 굴절된 변화*29) declinaison: 일차적으로 단어의 어미 변화, 행성의 운행 편차 등을 의미한다. 철학사적으로는 에피쿠로스 학파가 말한 원자들의 임의적인 운동 변화를 함축한다.* 안에서만 존재하는 대상의 상태; (진리의 상대성이 아니라) 상대성의 진리로서의 관점주의, 시선의 점은 변동의 각 영역 안에서 사례들에 순서를 부여하는 역량, 진리가 현시되는 조건이기 때문이다. 이를테면 뿔의 꼭지점으로부터 번갈아 나타나는 원뿔의 계열(유한한 점, 무한한 곡선, 유한한 원, 무한한 포물선, 유한한 타원, 무한한 쌍곡선), 혹은 산술 삼각형의 꼭지점에서 시작하는 2의 거듭제곱의 계열, 그리고 만일 그것이 없다면 진리를 발견할 수 없는, 다시 말해 변동을 계열화하고 사례들을 결정할 수 없게 되는 바로 그 시선의 점을 모든 영역에 대해 부여할 필연성. 이 모든 영역 안에서, 라이프니츠는 전범 또는 판단의 기술로서 시선의 점을 지시하는 사례들의 '도표'를 구성한다. 언제나 좋은 시선의 점, 또는 차라리 가장 좋은 시선의 점 -이것이 없다면 무질서와 혼돈 자체만 있을 것이다- 을 발견하는 것. 헨리 제임스를 원용한다면, 이것은 시선의 점이 사물들의 비밀, 초점, 암호표라는, 혹은 이중적 기호들을 통해 무규정적인 것을 규정하는 것이라는 라이프니츠의 이념을 좇는 것이다: 내가 당신에게 말하는 그것, 그리고 당신이 또한 생각하는 그것, 당신은 그것을 그에게 말해주는 것에 동의하지 않는가? 여기에서 그녀와 관련하여 어떻게 해야 할지 잘 알고 있다는 조건하에서, 그리고 그가 누구인지, 그녀가 누구인지에 관해 우리가 동의한다는 조건하에서, 마치 바로크적 왜상에서처럼, 오직 시선의 점만이 우리에게 대답과 사례들을 제공한다.

우리는 지금까지 가변적 곡률에서 (오목한 면의)곡률의 초점으로, 변동에서 시선의 점으로, 주름에서 포괄로, 간단히 말해 변곡에서 포함으로 이행했다. 이러한 이행은 감지되지 않는다. 마치 직각이 커다란 호에 의해서는 측정되지 않으면서도, 꼭지점에 가까우면서 아무리 작든 상관없이 작은 호에 의해서는 측정되는 것처럼 말이다: "두 선의 각 또는 경사도가 발견되는" 것은 이미 꼭지점 안에서이다. 그럼에도 불구하고 시각적인 것이 시선의 점 안에 있다고 말하기에는 주저함이 있다. 우리가 이러한 이행을 극한까지 허용하도록 하기 위해서는 좀더 자연스로운 하나의 직관이 필요하다. 그런데 이것은 매우 간단한 직관이다: 다른 사물 안에 포괄된 채 놓이게 될 것이 아니라면, 어떤 사물이 왜 주름지어 있겠는가? 포괄은 여기에서 자신의 궁극적인, 또는 차라리 최종적인 의미를 얻는 것 같다: 이것은 더 이상 알처럼 유기적 부분들의 '상호적인 포괄' 안에 있는 결집이나 응집의 포괄이 아니다. 하지만 밀착adherence이나 접착adhesion의 수학적 포괄도 아니다. 무한히 많은 곡선들을 무한히 많은 점에서 접촉하고 있는 포락선*32) enveloppante: 일련의 곡선들의 윤곽선이 만들어내는 곡선을 말한다.*처럼, 여기에서 주름들을 포괄하고 있는 것은 또다시 주름이다. 이것은 일방적인 내속inherence이나 '내유inhesion'의 포괄이다: 포함, 내속은 주름의 목적인이며, 그래서 사람들은 감지하지 못한 채 주름에서 포함으로 이행한다. 이 둘 사이에서는 어떤 간극이 생산되는데, 이것은 포괄을 주름의 이유로 만든다: 주름 잡혀 있는 것, 이것은 포함된 것이고, 내속해 있는 것이다. 주름 잡혀 있는 것은 오직 잠재적일 뿐이라고, 그리고 포괄하는 어떤 것 안에서만 현실적으로 실존한다고 말할 수 있을 것이다.

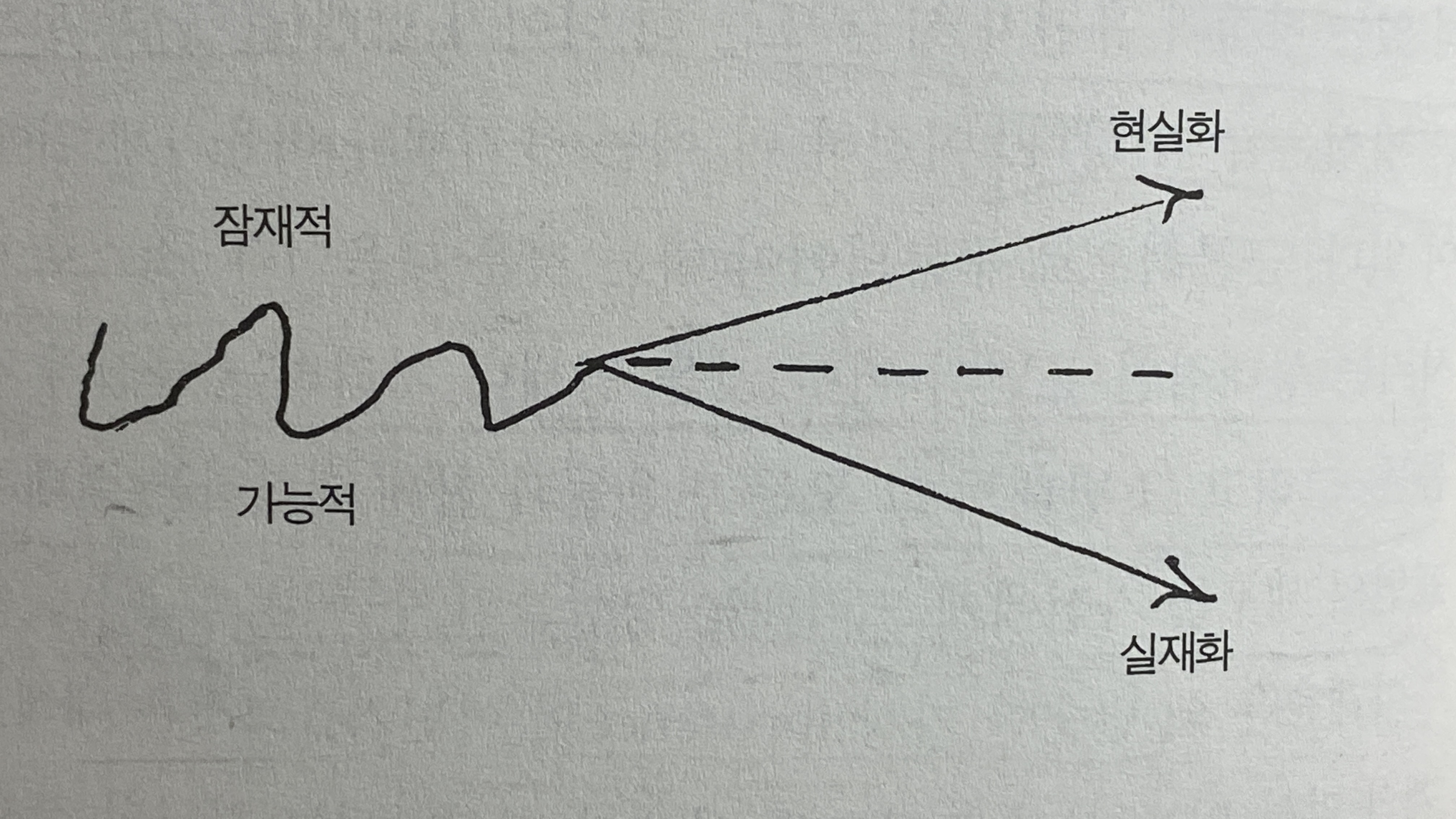

그러므로 정확하게 말하자면 포함하는 것은 시선의 점이 아니다. 또는 최소한, 시선의 점이 그러한 일을 하는 것은 오직 동인이라는 자격으로서이지, 목적인 또는 실현된 현실태(앙텔레쉬*33) entelechie: 이 단어는 그리스어 entelecheia로부터 왔으며, 아리스토텔레스에게서는 현실태acte를 의미하며 기능의 수행과 완전함을 함축한다. 예를 들어, 눈의 제1현실태는 시각 능력이며, 제2현실태는 실제로 행해지는 시각 활동이다. 유사하게, 생명체의 현실태는 영양 섭취, 성장과 소멸 등의 삶의 활동을 수행하는 능력이다 이 어휘를 이어받아 라이프니츠는 다음과 같은 의미로 사용한다. 첫째, 원초적인 형이상학적 힘, 실체를 구성하는 활동 역량을 의미한다. 둘째, 지각과 욕구를 포괄하는 단순 실체, 즉 모나드와 구별되지 않는 동의어처럼 사용된다. 셋째, 합성 실체의 능동적인 부분을 지시한다. 이렇듯 이 개념은 다소 편차를 보이며 사용되는데, 그 중심에는 실체의 작용성이라는 의미가 놓여 있다.*)로서는 아니다. 포함, 내속은, 라이프니츠가 "창이 없다"라는 유명한 정식에서 말한, 그리고 시선의 점이 충족시키기에 충분치 못한, 울타리로 둘러쌈 또는 문을 닫음이라는 하나의 조건을 갖는다. 포함이 이루어지는 곳, 끊임없이 이루어지는 곳, 또는 실현된 현실태의 의미에서 포함하는 것은 자리나 장소도 아니며, 시선점도 아니다. 그것은 시선의 점에 머무르는 것이며, 시선의 점을 차지하는 것이며, 그것이 없다면 시선의 점이 하나일 수 없는 그런 것이다. 그것은 필연적으로 영혼, 주체이다. 자신의 시선점으로부터 붙잡는 것, 다시 말해 변곡을 포함하는 것은 언제나 영혼이다. 변곡은 자신을 포괄하는 영혼 안에서만 현실적으로 실존하는 이상성 또는 잠재성이다. 이렇게 해서 이것은 주름들을 갖는, 주름들로 가득 찬 영혼이다. 주름들이 영혼 안에 있으며, 그리고 영혼 안에서만 현실적으로 실존한다. 이것은 우선 '본유 관념들'에 대해 참이다: 이것들은 순수한 잠재성들, 순수한 역량들인데, 이것의 현실태는 영혼 안에 (접혀 있는) 습성이나 기질에 있고, 이것의 실현된 현실태는 영혼의 내부적 작용(내적 전개)에 있다.*34) 바로 이러한 의미에서 라이프니츠는 다음을 구분한다: 잠재태 또는 이념; 영혼 안의 역량의 현실태로서, 변양, 성향, 기질 또는 습성; 현실태의 궁극적인 현실화로서, 작용으로의 경향 그리고 작용 자체. 달리 말하면, 조각의 은유에 따라: 헤라클레스의 형태; 대리석의 암맥들; 이 암맥들을 꺼내기 위해 대리석에 가하는 노동으로 구분한다.* 하지만 이것은 그에 못지 않게 세계에도 참이다: 온 세계는 자신을 표현하는 영혼의 주름들 안에서만 현실적으로 실존하는 잠재태일 뿐이다. 이때 영혼은 포함된 세계의 표상을 자기 자신에게 제공하는 내부적인 펼침을 수행한다. 우리는 변곡에서 주체 안의 포함으로 가는데, 마치 잠재적인 것에서 현실적인 것으로 가듯이 그러하다. 변곡은 주름을 정의하지만, 포함은 영혼 또는 주체, 말하자면 주름과 그 목적인과 그 실현된 현실태를 포괄하는 것을 정의한다.

이상으로부터, 세 종류의 독특성의 구분으로서, 세 종류의 점의 구분이 있다. 물리적인 점은 변곡을 겪는 점 또는 변곡점 자체이다: 이것은 원자나 데카르트적인 점이 아니며, 탄력적이거나 조형적인 주름-점이다. 따라서 이것은 정확하지exact 않다. 그러나 중요한 것은 다음과 같은 사실이다. 한편으로 이것은 정확한 점의 가치를 훼손하며, 다른 한편으로 이것은 수학적인 점이 새로운 지위, 정확하지 않으면서 엄밀한rigoureux 지위를 갖도록 한다. 한편으로 정확한 점은 사실, 연장의 부분이 아니라, 선의 규약적 극단이다. 다른 한편으로 수학적인 점은 위치, 자리, 초점, 장소, 곡률 벡터들이 회합하는 장소, 간단히 말해 시선의 점이 되기 위해, 이번에는 정확성을 잃는다. 그러므로 이것은 발생적 가치를 획득한다: 순수한 연장은 점의 연속 또는 점의 산란이지만, 이는 "모든 장소들의 장소"로서 (어떤 두 점 사이의) 공간을 정의하는 거리의 관계들에 따른다. 그럼에도 불구하고, 만일 수학적인 점이 초점이라는 내밀한 것이 되기 위해서 이렇게 선의 극단이기를 그만둔다 해도, 그래도 여전히 하나의 단순한 '양상'은 남아 있다. 이것은 신체 안에, 연장된 사물 안에 있다.*36) 마샹 부인에게 보내는 편지, 1704년 6월: "우리는 영혼을 영혼의 시선점이 있는 신체 안에 위치시켜야만 합니다. 이 시선점을 따라 영혼은 우주를 눈앞에 있는 것으로 표상합니다. 더 많은 어떤 것을 바라는 것, 영혼을 차원들 안으로 포함하는 것은 바로 영혼을 신체처럼 상상하고자 하는 것입니다."* 그런데 우리가 보았듯이 이것은 그러한 자격으로서 다만 세번째 점이 신체 안으로 투사된 것이다. 이것은 형이상학적 점, 영혼 또는 주체이며, 시선의 점을 점유하는 것, 시선의 점 안으로 투사되는 것이다. 그러므로 영혼은 신체 안에서 한 점 위에 있지 않고, 그 자체로 상위의 점이며, 시선의 점에 대응하는 또 다른 본성을 갖는다. 그러므로 변곡의 점, 위치의 점, 포함의 점을 구분할 수 있을 것이다.

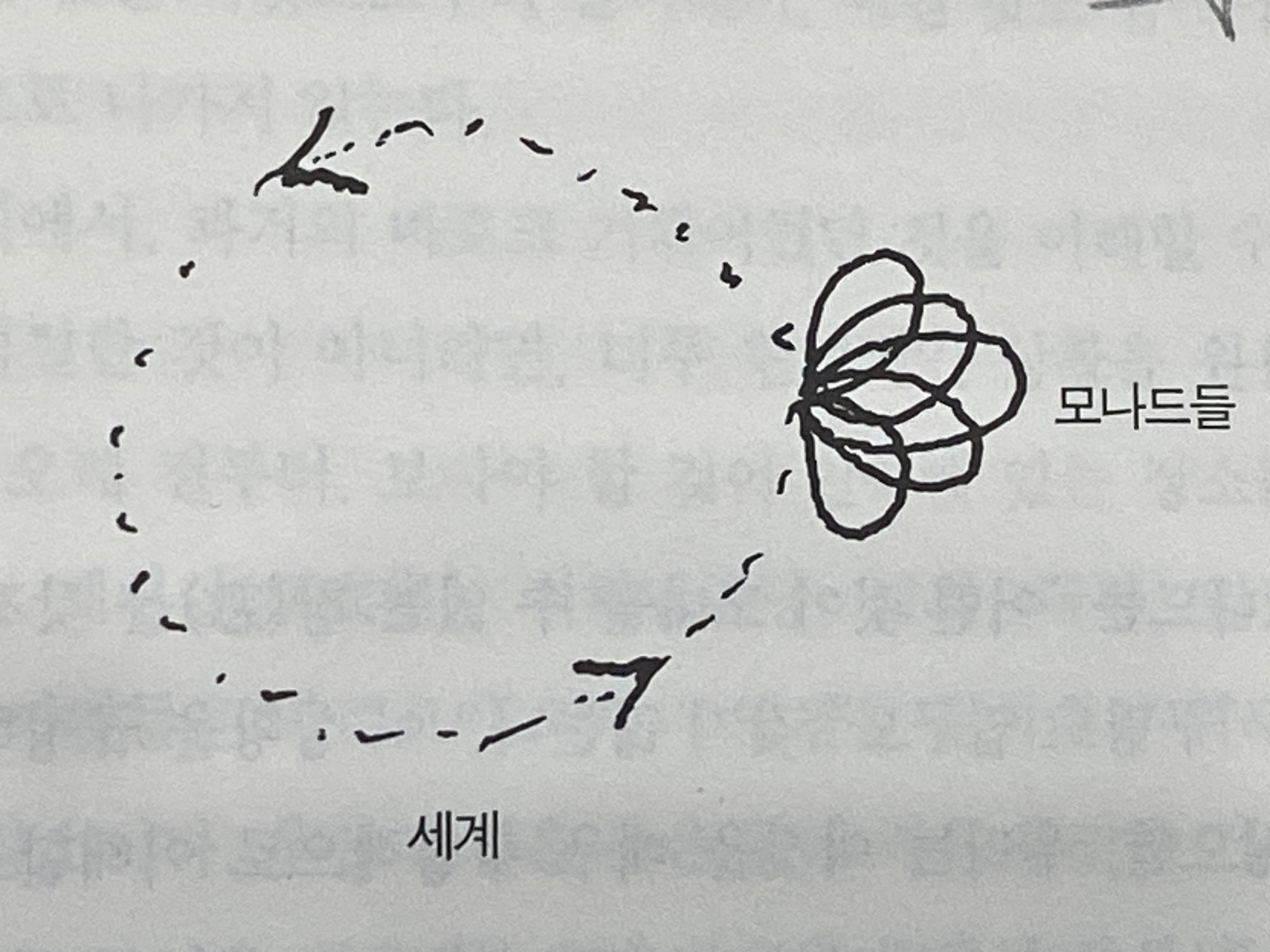

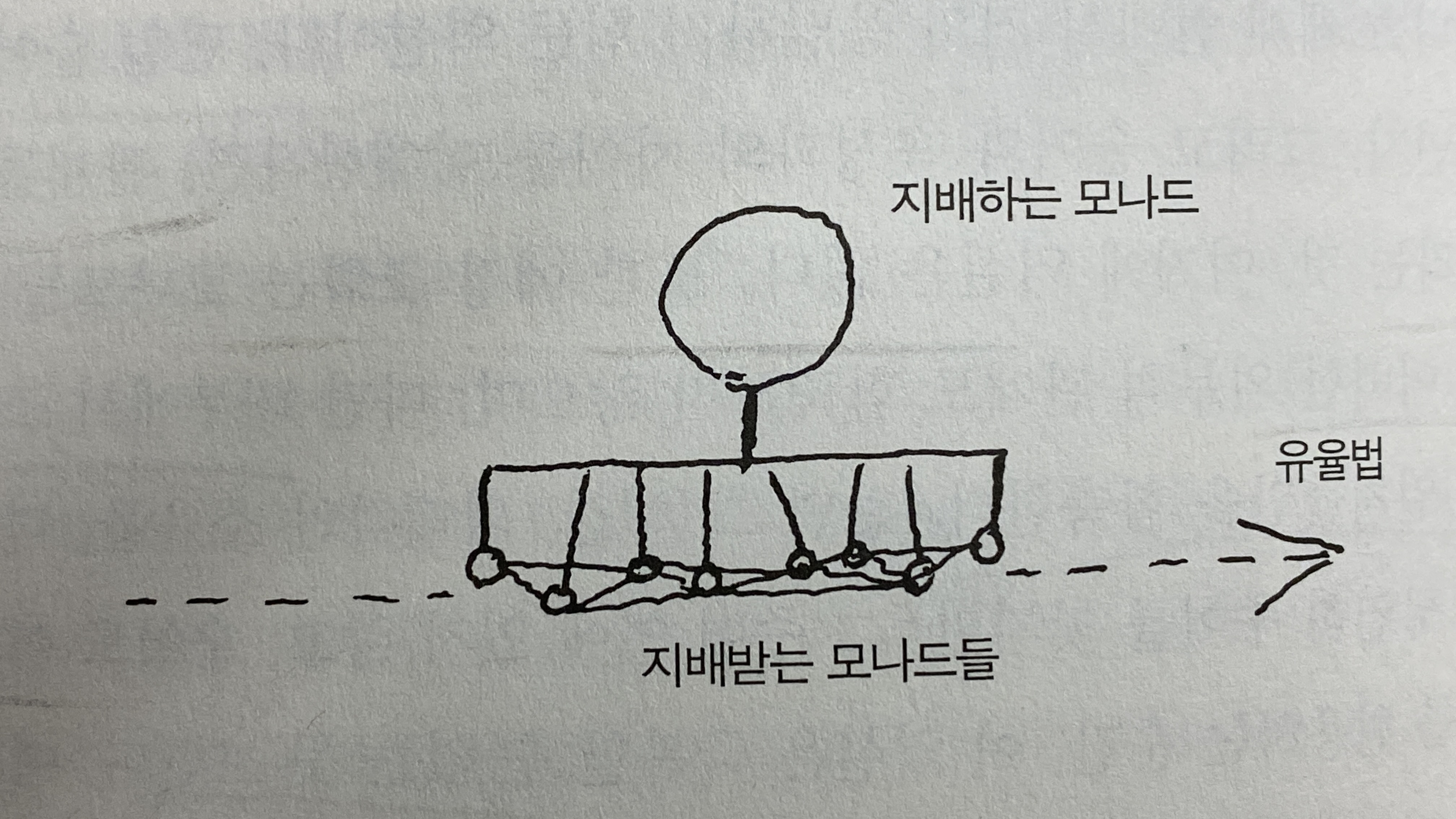

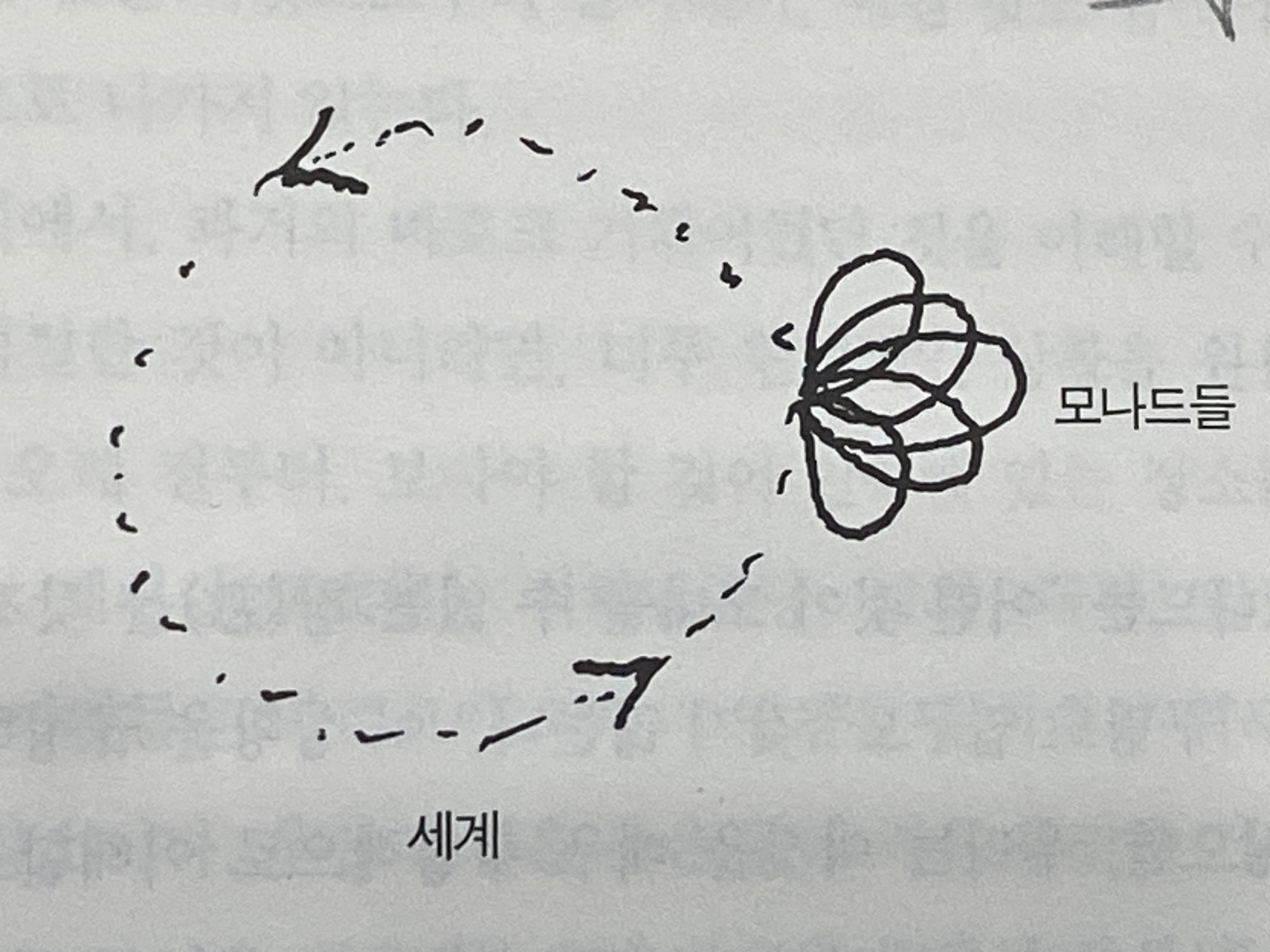

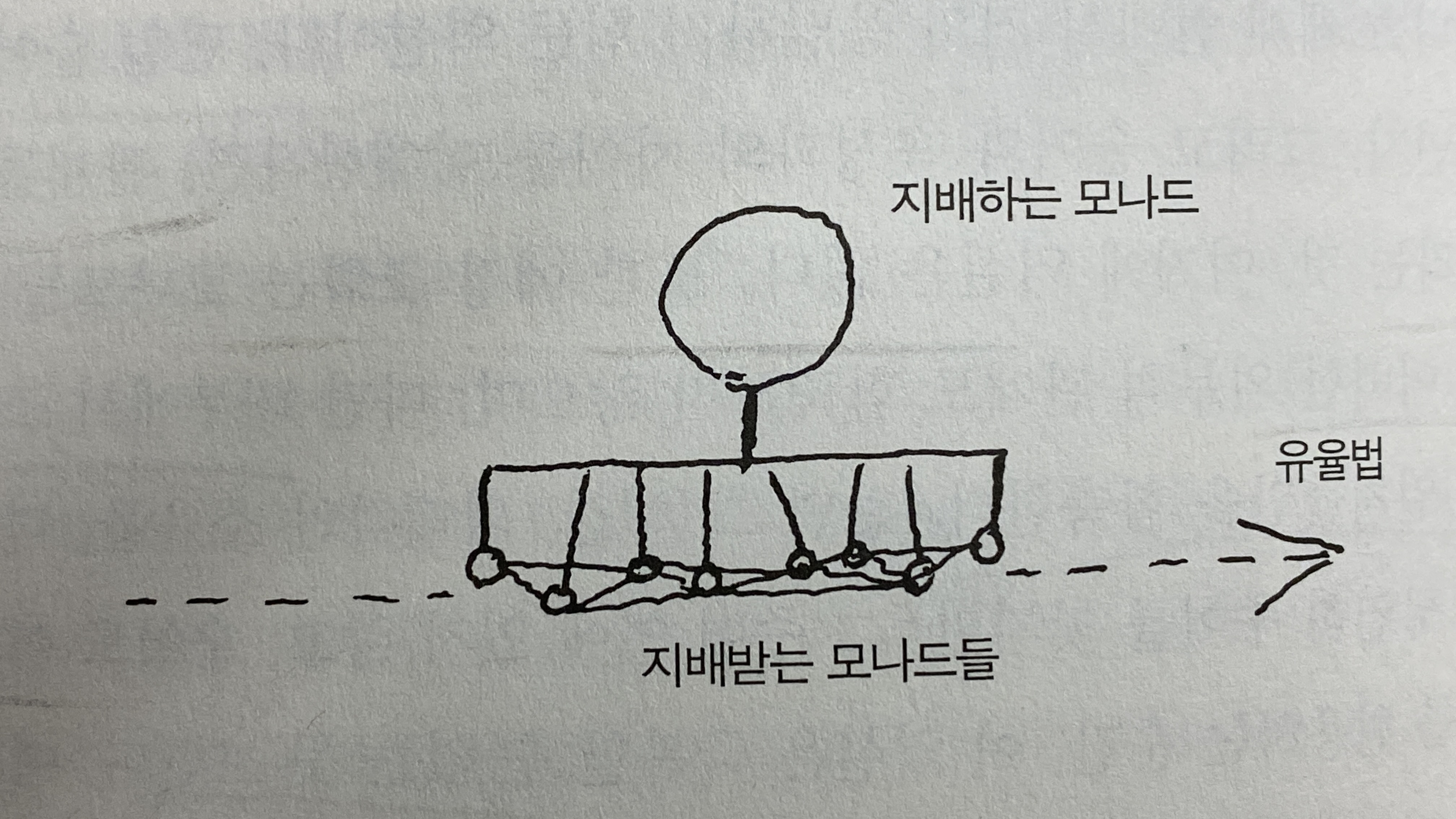

우리는 라이프니츠가 형이상학적 점인 영혼 또는 주체에 어떤 이름을 부여했는지 알고 있다: 모나드.*37) monade: 그리스어 '하나'를 의미하는 monas에서 왔다. 이것은 또한 unite와 마찬가지로 '통일성' '단일성' '단위'를 의미한다.* 그는 이 이름을 신플라톤주의자들에게서 가져왔는데, 이들은 이 용어를 <일자l'Un>의 사태를 지시하기 위해 사용했다: <일자>는 다양체multiplicite를 포괄하고, 다양체는 일자를 '계열'의 방식으로 전개하는 한에서의 통일성. 보다 정확하게 말하면, <일자>는 포괄하고 전개할 수 있는 역량을 갖는 반면, 여럿은 포괄되어 있을 때에는 접힘과, 그리고 전개될 때에는 펼침과 분리 불가능하다. 하지만 이렇기 때문에 포괄과 전개, 함축[안으로-접힘]implication과 설명[밖으로-펼침]explication은 또한 보편적 <통일성> 안에 포함되어야만 하는 특별한 운동이다. 그리고 여기에서 통일성은 이것들 모두를 '접어-아우르고compliquer,' 모든 <일자>들을 접어-아우른다. 이후 모나드들의 체계를 이러한 보편적 복합화[접어-아우름]complication의 수준에까지 가져간 이는 다름 아닌 브루노였다: 모든 것을 접어-아우르는 세계의 <영혼>. 그러므로 신플라톤주의의 유출은 내재성의 넓은 지대에 자리를 내어준다. 비록 초재적인 신 또는 여전히 우월한 <통일성>의 권리가 형식적으로는 존중된다고 할지라도 말이다. 일자-여럿 관계의 변동에 따라, 안으로 접힘impliquer-밖으로 펼침expliquer-한데 접어 아우름compliquer이라는 주름의 삼위일체를 형성한다. 하지만 왜 모나드라는 이름이 라이프니츠와 관련되어 있는지 이유를 묻는다면, 그것은 라이프니츠가 두 가지 방식으로 그 개념을 고정시켰기 때문이다. 한편으로, 변곡의 수학이 그로 하여금 여럿의 계열을 수렴하는 무한한 계열로 정립하도록 허용했다. 다른 한편으로, 포함의 형이상학이 그로 하여금 포괄하는 통일성을 환원 불가능한 개별적 통일성으로 정립하도록 허용했다. 사실, 계열들이 유한하게 또는 무규정적으로 남아 있는 한, 개별자들은 이 모든 계열들을 접어 아우를 수 있는 세계의 영혼 또는 보편적 정신 안에서 정초될 것을 요구받으면서 상대적인 것이 되어버릴 위험이 있다. 하지만, 세계가 무한한 계열이라면, 그리고 이러한 자격에서 세계가 개별적인 것으로밖에 존재할 수 없는 관념 또는 개념의 논리적 내포를 구성한다면, 세계는 무한히 많은 개별화된 영혼들에 의해 포괄되며, 그 각각은 환원 불가능한 자신의 시선점을 보존하게 된다. 보편적인 복합화를 대체하고, 범신론의 위험 또는 내재성의 위험을 몰아내는 것은 바로 독특한 시선점들의 일치, 즉 조화이다; 이와 같은 점에서, 라이프니츠는 보편적 <정신>이라는 가설, 또는 차라리 그러한 실체hypostase를 지속적으로 비난했다. 보편적 정신은 복합화를 개별자들을 망가뜨리는 추상적인 작용으로 만들 것이다.*40) 이러한 이유에서, 주름을 번역하는 단어와 개념들에 대해 느끼는 매력에도 불구하고 라이프니츠는 '한데 접어 아우름'라는 용어를 취하지 않는다.*

이 모든 것은 애매한 채로 남아 있다. 플로틴이 어렴풋이 그린 은유를 라이프니츠가 끝까지 밀고 나가면서 모나드를 일종의 도시 위의 시선점으로 만든다면, 각 시선점에 어떤 형상이 상응한다는 점을 우리가 이해해야만 하기 때문일까? 예를 들어, 이런저런 형상의 거리? 원뿔곡선에서는, 타원과 관계된 어떤 시선점, 그리고 포물선을 향한 다른 시선점, 원을 향한 또 다른 시선점 등과 같은 그러한 시선점은 없다. 시선의 점, 뿔의 꼭지점은 이차 곡선의 형상들 또는 계열들이 나타내는 변동의 집합을 포착하기 위한 조건이다. 시선의 점이 하나의 관점을 갖는다고, 매번 나름의 방식으로 도시 전체를 나타내는 단면도를 갖는다고 말하는 것으로 충분치 않다. 왜냐하면 모든 단면도들 사이의 연관, 모든 곡률 또는 변곡의 계열을 나타내는 것 도한 필요하기 대문이다. 시선의 점에서 포착되는 것은, 이미 결정된 거리도 아니고, 하나의 거리가 또다른 일정한 거리들과 맺는 규정 가능한 관계도 아니며, 어떤 거리에서 다른 거리로 이어지는 코스 사이의 가능한 다양한 모든 연관들이다: 질서를 부여할 수 있는 미로인 도시. 곡률 또는 변곡의 무한한 계열, 이것이 이 세계이며, 온 세계는 한 시선점하의 영혼 안에 포함되어 있다.

세계는 무한히 많은 점에서 무한히 많은 곡선과 접하는 무한한 곡선, 유일한 변수를 갖는 곡선, 모든 계열들이 수렴하는 계열이다. 하지만 그렇다면 왜 보편적인 유일한 시선의 점은 없을까, 왜 라이프니츠는 그렇게 강력하게 "보편적 정신의 교의"를 부정할까? 왜 여러 시선점과 환원 불가능한 여러 영혼, 무한이 있을까? 열두 음계의 계열을 생각해보자: 이것은 매번 매우 많은 변주를 겪게 마련인데, 리듬과 멜로디의 변주뿐만 아니라, 반대 운동, 또는 역행 운동에 따르는 변주를 겪기도 한다. 더군다나 무한한 계열은, 이것의 변수가 유일하다 해도, 자신을 구성하는 무한히 많은 변동들과 분리 불가능하다: 우리는 이것을 필연적으로 가능한 모든 질서들에 따라 포착하고, 차례차례 이러저러한 계열의 부분적 배열에 특권을 부여한다. 오직 여기에서, 하나의 형상, 하나의 거리가 자신의 권리를 회복하는데, 하지만 전체의 모든 계열과의 관계하에서 그러하다: 각 모나드는 개별적 단일성으로서 모든 계열을 포함하고, 이와 같이 전 세계를 표현하지만, 하지만 세계의 작은 지역, "[행정]구역", 도시의 지구, 유한한 배열을 보다 더 명석하게 표현하지 않고서는 온 세계를 표현하지 않는다. 두 영혼은 같은 순서를 갖지 않으며, 더 이상 같은 배열, 명석한 또는 명석하게 밝혀진 같은 지역도 갖지 않는다. 영혼이 무한하게 주름으로 가득 차 있는 한에서, 그럼에도 불구하고 영혼은 자신의 구역 또는 지구를 구성하는 것들을 자신의 내부에서 조금만 펼칠 수 있다고 말할 수도 있을 것이다. 여기에서는 아지 ㄱ개체화의 정의를 볼 수 없다: 만일 개체들만이 실존한다면, 개체들이 어떤 질서 안에서 그리고 그러한 지역에 따라서 계열을 포함하기 때문에 그런 것이 아니라, 정확히 그 역이다. 따라서 지금으로서는 우리는 개체에 대한 명목상의 정의만을 알고 있다. 이것은 그럼에도 불구하고 필연적으로 무한히 많은 영혼과 무한히 많은 시선의 점이 있다는 사실을 보여주기에 충분하다. 무한하게 많은 무한 계열을 각 영혼이 포함하고, 각 시선의 점이 포착하고 있지만 말이다. 그 각각은 상이한 순서와 지역에 따라 그것을 포함하고 포착한다. 변곡의 두 초점이라는 기본적인 도식으로 돌아가보자: 사실, 그것들 각각은 모든 변곡 위에 있는 시선의 점인데, 이것은 역전된 순서 안에서(역행 운동) 그리고 대립되는 구역에 따라서(두 가지 중의 하나) 그러하다.

그러나 왜 세계 또는 계열에서부터 출발해야만 할까? 그렇게 하지 않으면, 거울 또는 시선의 점이라는 주제가 모든 의미를 상실할 것이다. 우리는 세계의 변곡들에서 주체들 안의 포함으로 나아간다: 세계는 단지 이 세계를 포함하는 주체들 안에서만 실존하는데, 이것은 어떻게 가능할까? 이 점과 관련하여 본질적인 두 명제의 양립을 상세히 설명하는 것은 바로 아르노에게 보낸 첫번째 편지이다. 한편으로, 아담이 죄를 지은 세계는 오직 죄인 아담(그리고 그 세계를 구성하는 다른 모든 주체들) 안에서만 실존한다. 다른 한편, 신은 죄인 아담이 아니라, 아담이 죄를 지은 세계를 창조한다. 다른 말로 하면, 세계는 주체 안에dans 있지만, 주체는 세계를 향해pour 있다. 신은 영혼들을 창조하기에 '앞서' 세계를 만든다. 왜냐하면 신은 자신이 영혼들에게 집어넣는 그 세계를 향해 영혼들을 창조하기 때문이다. 비록 계열도 있고, 곡률도 있지만, 무한계열의 법칙, '곡률의 법칙'이 영혼 안에 있지 않은 것은 바로 이러한 의미에서이다. 영혼이 하나의 '생산'인 것, 하나의 '결과'인 것 또한 이러한 의미에서이다: 그것은 신이 선택한 세계로부터 결과로서 생긴다. 세계는 모나드 안에 있기 때문에, 그 각각은 세계 상태의 모든 계열을 포함한다. 그러나, 모나드는 세계를 향해*43) pour의 여러 가지 의미 중 '이유'가 들어 있는 것을 염두에 두고 읽는 것이 좋겠다. 즉 '세계를 향한 주체'라는 말은 '세계가 자신의 이유인 주체'라는 뜻도 된다.* 있기 때문에, 그 각각은 계열의 '이유'를 명석하게 담고 있지는 않다. 여기에서, 모나드들은 모조리 이 이유의 결과로 생기며, 이유는 모나드들의 일치의 원리로서 그것에 외부적인 것으로 머물러 있다.*44) 참조: 물론 계열의 법칙은 영혼 안에 모호하게 포괄되어 있다고 말할 수 있다; 그러나 영혼 안에 있는 것은, 이러한 의미에서, 법칙이라기보다는 '그것을 실행할 수 있는 능력' 이다.* 그러므로 우리는 세계에서 주체로 나아가는데, 어떤 비틀림을 대가로 해서 그렇다. 그 비틀림이란, 그것으로 인해, 세계는 주체들 안에서만 현실적으로 실존하게 되며, 뿐만 아니라 모든 주체들이 세계와 관계하는 데에 있어 세계를 자신이 현실화시키는 잠재성으로 관계하게 되는 그러한 것이다. 하이데거가 주체-세계 관계의 여전히 너무 경험적인 규정으로서의 지향성을 넘어서려고 노력할 때, 그는 창이 없는 모나드라는 라이프니츠의 정식을 하나의 길로 제시한다. 하이데거에 따르면 그 이유는 현존재가 이미 어느 때에나 열려 있어서 그렇게 열려 있도록 할 창을 가질 필요가 없기 때문이라는 것이다. 그러나 이렇게 해서 그는, 라이프니츠가 말한 울타리를 치거나 문을 닫는 조건, 즉 "세계 안의 존재" 대신 "세계를 향한 존재"라는 규정을 오해한다.*45) ("모나드라는 자격으로, 현존재Dasein는 외부에 있는 것을 보기 위해 창을 가질 필요가 없다. 그렇지만 라이프니츠가 믿는 것처럼, 존재하는 모든 것이 이미...... 방의 내부에서 접근 가능하기 때문이 아니라, 모나드, 현존재가 자신의 고유한 존재에 적합하게 이미 밖에 있기 때문이다"). 메를로-퐁티가 다음과 같이 간단하게 말할 때, 그가 라이프니츠를 더 잘 이해하고 있다: "우리의 영혼은 창을 가지고 있지 않은데, 이것은 세계 내 존재In der Welt Sein라고 일컬어질 수 있다......". [지각의 현상학]에서 메를로-퐁티는 사르트르식의 구멍에 반대하기 위해 주름을 원용했다; 그리고 [가시적인 것과 비가시적인 것Le visible et l'invisible]에서, 하이데거의 주름을, 보이는 것과 보는 것 사이에 있는 '교착 도는 엮음'으로 해석하는 것이 중요하다.* 울타리는 세계를 향한 존재의 조건이다. 울타리라는 조건은 유한자의 무한한 열려 있음과 관련되어 적용된다: 이것은 "무한을 유한하게 표상한다." 이것은 세계가 각 모나드 안에서 다시 시작될 가능성을 부여한다.

주체가 세계를 향한 것이 되도록, 세계를 주체 안에 놓아야만 한다. 세계와 영혼의 주름을 구성하는 것은 바로 이러한 비틀림이다. 그리고 표현에 근본적인 특질을 부여하는 것도 바로 이렇나 비틀림이다: 영혼은 세계의 표현l'expression인데(현실태), 이것은 세계가 영혼의 표현된 것l'exprime이기 때문이다(잠재태). 그러므로 신이 표현적인 영혼들을 창조한 것은, 오로지 영혼들이 포함하면서 표현하는 세계를 그가 창조하기 때문이다: 변곡에서 포함으로. 결국, 잠재적인 것이 육화되거나 실행되기 위해서, 영혼 안에서의 그러한 현실화 이외의 다른 것이 더 필요할까; 물질의 겹주름들이 영혼 안의 주름을 배가시키게 하기 위하여, 물질 내의 실재화 또한 필요하지 않을까? 앞 장은 우리로 하여금 이를 믿도록 이끌지만, 아직 알 수 없다.

제3장 바로크란 무엇인가?

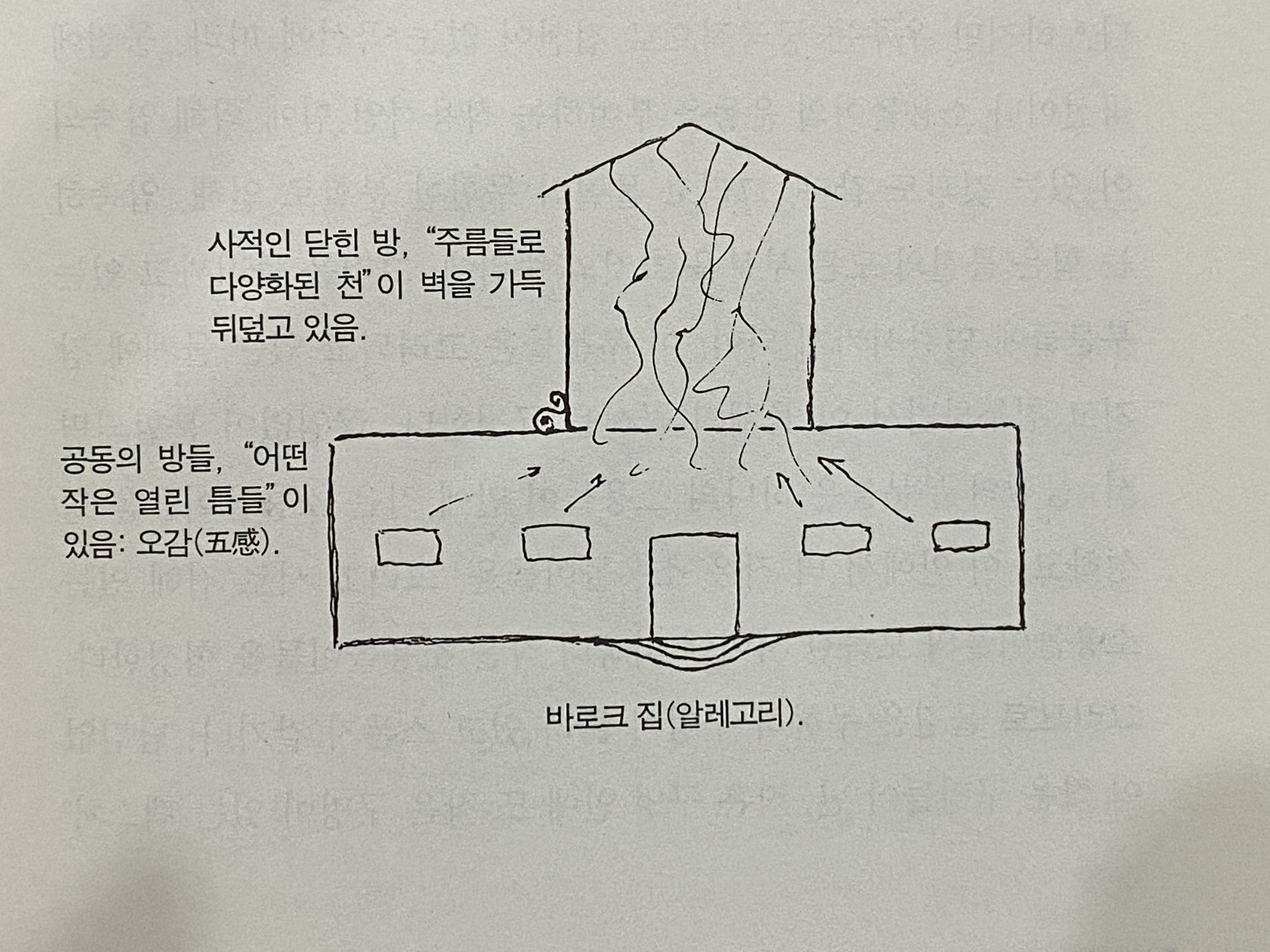

모나드는 "어떤 것이 드나들 수 있는 창을 갖지 않는다." 그것은 "구멍도 입구도" 갖지 않는다. 이 상황을 규정하도록 노력하지 않으면, 우리는 이것을 매우 추상적으로 이해할 위험이 있다. 그림은 여전히 외부적인 모델을 가지며, 그것도 하나의 창이다. 만일 현대의 독자가 어둠 속에서 영화가 펼쳐지는 것을 원용한다면, 영화 역시 이전에 촬영된 것이다. 그러면 모델 없이 계산으로부터 나온 수적인 이미지를 원용하는 것은? 또는 더 간단히, 폴록, 라우셴버그에게서 발견하는 것처럼, 하나의 표면과 관계하는 무한한 변곡을 가진 곡선은? 정확하게, 라우셴버그에게서 그림의 표면은 암호화된 선이 기입된 불가해한 정보 도표가 되기 위해, 세계로 나 있는 창문이기를 그만 둔다고 말할 수 있었다. 창-그림은 도표 제작으로 대체된다. 변화하는 선들, 수들, 특징들이 기입되는 도표(대상류). 라이프니츠는 모나드의 내부 벽면을 가득 채우는 선적이고 수적인 도표들을 끊임없이 작성한다. 구멍들은 주름들로 대체된다. 평야-창 체계는 도시-정보 도표 쌍과 대립된다. 라이프니츠의 모나드는 이러한 도표, 또는 차라리 가변적인 변곡이 있는 선들로 모조리 뒤덮인 하나의 방, 하나의 아파트일 것이다. 그것은 움직이고 살아 있는 주름들에 의해 다양화되고 당겨진 천으로 가득 채워져 있는, [신인간지성론]의 암실이다. 모나드의 본질적인 면은, 이것이 어두운 바탕*4)fond: 심연, 바닥, 바탕, 배경이라는 뜻을 갖는다. 바탕이나 배경을 의미하지만, 유한한 깊이를 가진 배경이 아니라, 무한히 깊어서 어두운 심연으로 된 바탕 또는 바닥이다. 그러므로 바로크 회화 작품의 어두운 배경이자, 모나드 안의 어두운 바닥을 동시에 의미한다. 번역어로는 위에 제시된 어휘를 문맥에 따라 선별해 사용했다.*을 갖는다는 점이다: 모나드는 모든 것을 이것으로부터 끌어내며, 어떤 것도 밖에서 들어오거나 밖으로 나가지 않는다.

이러한 의미에서, 과거의 바로크 기획이었던 것을 이해할 수 있게 하는 데 적절한 것이 아니라면, 너무 현대적인 상황을 원용할 필요는 없다. 오래 전부터, 보아야 할 것이 안쪽에 있는 장소들이 있었다: 독방, 제의실, 지하납골당, 교회, 극장, 열람실 또는 판화실. 이것들은 바로크가 역량과 영광을 끌어내기 위해 권위를 부여한 장소이다. 우선 암실은 높은 곳에 작은 틈만을 가지고 있고, 이 틈으로 들어온 빛은 두 개의 거울을 통해서 안에서는 직접 보이지 않는 대상의 윤곽을 보여주고 종이 위로 투사시키는데, 이때 두번째 거울은 종의의 위치에 따라 기울어져 있어야만 한다. 그리고 다음으로 변형 과정에 있는 장식들, 색칠된 하늘, 벽을 가득 채운 모든 종류의 '실제처럼 보이는 그림들'*6) trompe-l'oeil: 여러 자연학적 기법을 동원해 벽면과 천장 등에 사물들을 그려 마치 실제로 눈앞에 있는 듯한 효과를 내는 그림을 말한다.*: 모나드는 '실제처럼 보이는 그림'에서만 가구와 대상을 갖는다. 마지막으로, 검은 대리석으로 된 방이라는 건축적 이상. 즉 빛은 단지 구멍에 의해서만 스며 들어오고, 이 구멍은 아주 굽어 있어서 외부의 어떤 것도 보이지 않지만, 순수 내부의 장식물들을 밝게 비추고 색칠한다(이런 관점에서, 라 투레트La Tourette 수도원에서 르 코르뷔지에에게 영감을 주었던 것은 바로크의 정신이 아닌가?). 라이프니츠의 모나드, 그리고 빛-거울-시선점-내부 장식이라는 그의 시스템을 바로크 건축과 연관시키지 않는다면 이해하기란 불가능하다. 바로크 건축은, 안에 있는 사람 자신은 볼 수 없는 열린 부분으로 빛이 스치듯 들어오는 소성당과 방들을 설치한다. 그 최초의 작업 중 하나는, 창이 업슨 비밀스러운 방이 딸린 '스투디올로*7) studiolo: 르네상스 이후 시대에 희귀본을 연구하거나 예술 작품을 감상하기 위해 만들어놓은 방이다.* 데 피렌체'에 있다. 모나드는 원자라기보다는, 하나의 독방, 제의실이다: 입구나 창이 없는 방, 여기에서 모든 작용은 내적이다.

모나드는 내부의 자율성, 외부 없는 내부이다. 그러나 그것은 상관물로서 파사드*8) facade: '정면'이라는 뜻인데, 건축물 입구의 문을 포함하며 정면에서 보이는 건축 장식 모두를 포함한다. 외래어로 사용되는 관례에 따라 '파사드'라고 옮겼다.*의 독립성, 내부 없는 외부를 갖는다. 파사드, 이것은 입구나 창문을 가질 수 있으며 비록 진공은 없고 구멍은 더욱 미세한 물질의 장소일 뿐이지만, 구멍으로 가득하다. 물질의 입구나 창문은 오직 밖에서만, 그리고 바깥쪽으로만 열리고 닫힌다. 확실히 유기체적 물질은 이미 내부화의 초안을 간직하고 있지만, 그러나 그것은 상대적인 것, 늘 진행 중이며 완성되지 않은 것이다. 그 결과, 주름은 생명체를 통과하는데, 그렇지만 생명의 형이상학적 원리로서 모나드의 절대적 내부성, 그리고 현상의 물리적 법칙으로서 물질의 무한한 외부성을 재분할하기 위해서이다. 서로 결합하지 않는 무한한 두 집합: "외부성의 무한한 분할은 끊임없이 연장되고 열린 채 남아 있다. 그러므로 외부로부터 출발해야 하며 점과 같은 내부의 단일성을 제시해야 한다...... 물리적, 자연적, 현상적, 우연적 영역은 모조리 열린 연쇄의 무한한 반복 안에 잠겨 있다: 그 점에서 그것은 형이상학적이지 않다. 형이상학의 영역은 저 너머에 있으며, 반복을 끝맺는다......, 모나드는 결코 무한한 분할이 도달할 수 없는, 그리고 무한히 분할된 공간을 끝맺는 고정된 점이다." 바로크 건축을 정의하는 것은, 파사드와 안쪽, 내부와 외부, 내부의 자율성과 외부의 독립성 사이의 분리다. 각 두 항이 서로 되던지는 조건하에서 말이다. 뵐플린은 자신의 방식으로 이것을 말한다("바로크 예술이 우리에게 엄습해오는 가장 강렬한 효과들 중 하나를 구성하는 것은 바로 파사드의 격앙된 언어와 내부의 차분한 평화 사이의 대조이다"). 비록 내부 장식의 과잉이 결국에는 그 대조를 흐리게 한다고, 또는 절대적 내부가 그 자체로 평화롭다고 생각하는 것은 잘못이지만. 마찬가지로, 장 루세는 바로크를 파사드와 내부의 분리를 통해 정의한다. 비록 그 역시 장식이 내부를 '폭발'하도록 만들 위험이 있다고 생각하긴 하지만. 그럼에도 불구하고, 내부는 시선점으로부터, 또는 그 내부에 장식을 배열하는 거울 안에서, 이 장식이 아무리 복잡하다 하더라도, 완전히 온전하게 남아 있다. 내부와 외부, 안쪽의 자발성과 바깥쪽의 규정성 사이에, 바로크 이전의 건축은 생각해본 적이 없는 전적으로 새로운 대응 방식이 필요하다: "생타녜스Sainte-Agnes의 내부와 그것의 파사드 사이에는 필연적이고 직접적인 어떠한 관계가 있는가? ...... 바로크의 파사드는, 구조에 부합되는 것과는 확실히 거리가 있으면서, 오로지 자기 자신만을 표현하는 경향이 있다." 반면에 내부는 자신 쪽으로 되돌아오고, 닫힌 채 남아 있으며, 유일한 시선점, "절대자가 머무는 작은 궤"로부터 내부 전체를 발견하는 응시에 맡겨지는 경향이 있다.

새로운 조화를 가능하게 하는 것은 우선, 긴장을 해소하거나 도는 분리를 재배배분하는 범위 내에서, 두 층을 구분하는 것이다. 파사드를 담당하는 것, 그리고 구멍이 뚫린 채 길게 뻗어나가는 것, 수용[접견] 또는 수용성의 무한한 방을 구성하면서, 무거운 물질의 규정된 겹주름들을 따라 안족으로 휘어진 것은 아래층이다. 외부 없이 순수 내부적인 상태로 닫혀 있는 것, 영혼 또는 정신의 주름 이외의 것이 아닌 자발적인 주름으로 뒤덮여 있으면서, 무중력 상태의 닫힌 내부인 것은 위층이다. 그 결과 바로크 세계는, 뵐플린이 보여주었듯, 두 개의 벡터, 아래로 처박힘과 위로 밀어올림에 따라 조직된다. 라이프니츠야말로 두 경향을 공존하게 한다. 틴토레토의 그림에서처럼, 하나의 경향은 가능한 한 평형이 가장 낮은 상태에서 발견되는 중력 체계의 경향으로, 여기에서는 전체 덩어리가 더 이상 내려갈 수 없으며, 그리고 다른 하나의 경향은 상승하려는 경향, 무중력 체계의 가장 높은 동경으로, 여기에서 영혼들은 이성적인 것이 되도록 정해져 있다. 하나는 형이상학적이고 영혼드로가 관계하고 다른 하나는 물리적이고 신체들과 관계한다고 해서, 이 두 벡터가 같은 세계, 같은 집을 구성하지 못하는 것은 아니다. 한 층에서 현실화되고 다른 층에서 실재화되는 이상적인 선과 관련하여 이것들은 분배될 뿐만 아니라, 상위의 상응관계가 끊임없이 하나를 다른 하나와 연관시킨다. 이러한 집의 건축 구조는 기예의, 사유의 불변항이 아니다. 바로크의 고유한 점이란 바로 이 두 층의 구분과 배분에 있다. 사람들은 플라톤주의의 전통 안에서 두 세계의 구분을 알고 있었다. 사람들은 셀 수 없이 많은 층으로 된 세계를 알고 있었다. 이 세계는, <일자>의 탁월함 안으로 사라지고 다수의 바다 안으로 분해되는 계단의 매 층계에서 대면하는 상승과 하강에 입각해 있다: 신플라톤주의적인 전통의 계단으로 된 우주. 그러나 두 층으로만 되어 있는 세계, 그리고 상이한 체제를 따르는 두 측면으로부터 반향되는 주름에 의해 분리되어 있는 세계, 이것은 가장 전형적인 바로크의 공헌이다. 우리가 본 것처럼, 이것은 우주 cosmos가 '세상mundus'으로 변형됨을 표현한다.

소위 바로크 회화 중에서 틴토레토와 엘 그레코의 작품은 서로 비교할 수 없이 빛을 발한다. 그럼에도 그 둘은 공통으로 바로크의 특징을 지닌다. 예를 들어 [오르가즈 백작의 장례]는 수평선에 의해 둘로 나누어지는데, 아래에서는 신체드링 서로 기대어 있는 것으로 제시되는 반면, 위에서는 영혼이 가느다란 겹주름에 의해 위로 오르고 있고 각자 자발성을 가진 성스러운 모나드들이 이것을 기다리고 있다. 틴토레토에게서, 아래층은 자기 고유의 중력에 사로잡힌 신체들, 비틀거리면서 물질의 겹주름 안으로 기울어져 떨어지는 영혼들을 보여준다. 반대로, 상위의 절반은 영혼들을 끌어당기고, 그것들에 황금빛의 주름들과 신체들을 되살리는 불의 주름들을 겹치고, 어떤 현기증을, '높은 곳의 현기증'을 공유하게 하는 강력한 자석처럼 작용한다: 이를테면 [최후의 심판]의 두 절반.

그러므로 내부와 외부의 분리는 두 층의 구분을 지시하지만, 두 층은 다음과 같은 <주름>을 지시한다. 즉 이 <주름>은, 위층에서는 영혼이 둘러싼 내면의 주름들 안에서 현실화되고, 아래층에서는 물질이 '주름에 또 주름' 하는 식으로 항상 외부에 태어나게 하는 겹주름들 안에서 실행된다. 그러므로 이상적인 주름은 '두 겹의 주름,' 분화시키고 또한 스스로 분화되는differencier et se differencier 주름이다. 하이데거가 두 겹의 주름을 차이의 차이 산출자 le differenciant de la difference로서 원용할 때, 그것은 무엇보다도 분화가 미리 전제된 '분화되지 않은 것un indifferencie'을 지시함이 아니라, 양쪽 면 각각에서 끊임없이 펼쳐지고 다시 접혀지는 <차이>, 오직 하나를 다시 접으면서 다른 하나를 펼치는 <차이>를 지시함을 말하려는 것이다. <존재>의 은폐와 탈은폐의 공외연성, 존재자의 현전과 후퇴의 공외연성 안에서 운동하는 <차이>*13) 앙드레 스칼라는 [하이데거에게서 주름의 발생]에 관해 질문을 제기했다. 이 관념은 <둘-사이> 또는 <사건Incident>를 계승하는 것이며, 아니 차라리 떨어진 것을 표시하는 <사이-낙하>를 계승하는 것이다. 이것은 파르메니데스와 관계되는 가장 전형적인 '그리스풍의' 주름이다. 스칼라는 1933년부터 파르메니데스에게서 "존재의 주름 잡힘" "존재와 비-존재 안의 하나의 주름, 이 둘은 서로의 안으로 밀접하게 당겨져 있음"을 발견한 리츨러의 주석을 환기시킨다; 쿠르트 골드슈타인은 생명체에 대한 이해에 관해 자신이 파르메니데스적임을 발견할 때 리츨러를 원용한다. 스칼라에 따르면 또 다른 원천은 새로운 원근법, 그리고 뒤러에게서 이미 '3차원의 두 겹의 주름'이라는 이름으로 나타났던 투사 방식의 문제를 제기하는 것 같다.*의 '이중성'은 그것이 구분하는, 그러나 이렇게 구분하면서 서로 관계시키는 양쪽 면에서 필연적으로 재생산된다: 항들끼리 서로 주고받으며 되던지는 분리, 각 주름이 다른 주름 안에서 당겨지는 긴장.

주름은 아마도 말라르메의 가장 중요한 관념일 것이다. 아니 관념일 뿐만 아니라, 차라리 그를 위대한 바로크 시인으로 만드는 작동, 조작적 행위다. [에로디아드]는 이미 주름의 시다. 세계의 주름, 그것은 부채 혹은 "일체를 이루는 주름"이다. 그리고 어떤 때는 펼쳐진 부채가 물질의 모든 입자, 재, 그리고 안개를 내려가고 올라가게 하는데, 사람들은 마치 베일의 구멍을 통해서인 양 이것들을 통해 시각적인 것을 파악한다. 겹주름에 있는 변곡들의 움푹 파인 부분 안에서 돌멩이를 보게 해주는 그 겹주름들을 따라서, 도시를 드러내는 "주름에 따른 주름"*을 따라서 파악하게 된다. 뿐만 아니라 펼쳐진 부채는 그것의 부재 혹은 후퇴, 먼지들의 응집체, 속이 빈 집합체들, 환각적인 군집체들과 결합체들을 드러낸다. 결국, 사람들이 감각적인 것을 볼 때 가로지르고, 감각적인 것의 무상함을 고발하는 먼지를 불러일으키는 일이 부채의 감각적인 면에, 감각적인 것 자체에 속한다. 그러나 또 어떤 때는, 이제는 접힌 부채의 다른 면으로부터("장밋빛 기슭의 왕홀은...... 그대가 놓아둔 접혀 있는 하얀 비상......"), 주름은 더 이상 분말화로 향해 가는 것이 아니라, 포함 안에서, 즉 "분명 영혼의 조그만 묘지를 제공하는 두터운 압축" 속에서 자신을 넘어서서 자신의 목적성을 발견한다. 주름은 바람과 분리될 수 없다. 부채에 의해 바람이 일으켜지면 주름은 이제 사람들이 볼 때 가로지르는 물질의 주름이 아니라, "사유의 누런 주름들," <책> 혹은 다수의 종잇장을 가진 모나드를 읽는 곳인 영혼의 주름이 된다. 이제 여기에서 책은 모든 주름을 포함한다. 왜냐하면 종잇장들의 조합은 무한한데, 책은 그 종잇장을 자신의 울타리 안에 포함하며, 그것의 모든 작용은 내적이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 이것은 두 세계가 아니다: 일기의 주름, 먼지나 안개, 무상함은 책과의 새로운 교신 방식을 가져야만 하는 상황의 주름, <사건>의 주름, 존재를 만드는 통일성, 포함을 만드는 다수성, 견고해진 집합체이다.

라이프니츠에게서 이것은 부채의 주름이 아니라 대리석의 암맥이었다. 한편으로, 다음과 같은 모든 물질의 겹주름들이 있다. 이것에 다라 우리는 생명체들을 미시적으로 보고, 집합체들을 그것들 스스로 일으키는 먼지의 주름들을 통해서 보고, 군집체들 및 무리들을 보고, 녹색을 노랑과 파랑의 먼지들을 통해서 보고, 무상한 것들 혹은 허구들을 보고, 끊임없이 우리의 동요, 우리의 권태 혹은 우리의 마비를 증가시키는 득실거리는 구멍들을 본다. 그리고 다른 한편으로, 영혼 안에 주름들이 있다. 여기서 변곡은 포함이 된다(말라르메가 주름 잡기가 압축이 된다고 말하는 것과 꼭 마찬가지로). 우리는 더 이상 보지 않고, 읽는다. 라이프니츠는 '읽는다'라는 말을 모나드의 특권 지역의 내부 행위로서, 동시에 그 모나드 자체의 전체 안에서 이루어지는 신의 행위로서 사용하기에 이른다.*15) "모든 것을 보는 자는 지금 곳곳에서 일어나고 있는 것, 심지어는 과거에 일어났던 것이나 미래에 일어날 것을 각각의 것 안에서 읽을 수 있을 것이다...... 그러나 하나의 영혼은 판명하게 표상되는 것만을 자신 안에서 읽을 수 있다."* 사람들은 총서가 말라르메와 마찬가지로 라이프니츠의 꿈이라는 것을 잘 알고 있다 비록 이들이 끊임없이 단편들로 작업했지만 말이다. 우리의 오류는 그들이 자신이 원한 바를 이루지 못했다고 믿는 것이다: 그들은 편지와 상황에 맞게 임시로 쓴 짧은 개론들로 그 유일한 <책>, 모나드들의 책을 완성했고, 그래서 이 책은 그렇게나 많은 조합으로서 모든 분산을 감당할 수 있었다. 모나드는 책 또는 도서열람실이다. 볼 수 있는 것과 읽을 수 있는 것, 외부적인 것과 내부적인 것, 파사드와 암실, 그러나 이것은 두 개의 모나드가 아니다. 왜냐하면 볼 수 있는 것에는 그것의 독해가 있고(말라르메의 일기처럼), 읽을 수 있는 것에는 그것의 무대가 있기 때문이다(말라르메와 마찬가지로 라이프니츠에게도 있는 독해의 무대). 볼 수 있는 것과 읽을 수 있는 것의 조합은 라이프니츠에 소중한 '문장' 혹은 알레고리를 구성한다. 우리는 항상 새로운 유형의 상응관계 또는 상호적 표현, '사이-표현entr'expression,' 주름에 따른 주름에 직면한다.

바로크는 빛과 색들의 새로운 체제와 분리될 수 없다. 사람들은 우선 빛과 어둠을 1과 0처럼, 가느다란 분수선으로 분리된 세계의 두 층처럼 간주할 수 있다: <행복한 자들>과 <저주받은 자들>. 그럼에도 대립은 중요하지 않다. 위층, 문도 창도 없는 방안에 자리잡고 있을 때, 사람들은 그 방이 이미 매우 어둡고, 대부분 시커멓게 뒤덮여 있으며, "어둡고 거무스름하다"는 것을 확인한다. 이것이 바로크의 공헌이다" 그림을 기다리는 백악이나 석고로 된 흰 바탕 대신, 틴토레토, 카라바지오의 작품은 적갈색의 어두운 바탕을 사용하는데, 그 위에 그들은 가장 넓은 그림자를 위치시키고 그림자를 향해 색조를 엷어지게 하면서 직접 붓질을 해나간다. 그림은 지위가 변하고, 사물들은 배경에서 솟아오르며, 색들은 어두운*18) obscur: clair와 대비되어 사용되는 말로, 여기에서는 빛과 관련해서 '어두운'이라고 번역되지만, 17세기 함리론의 용어로는 '애매한'이라고 번역된다. 본문 7장에서 본격적으로 논의될 명석함-애매함의 개념쌍과 평행하게, 여기에서는 회화에서의 빛-어둠의 관계를 설명하고 있음을 염두에 두는 것이 좋겠다.* 본성을 보여주는 공통의 바탕으로부터 터져나오고, 형태들은 윤곽에 의해서보다는 겹침에 의해 정의된다. 그러나 이는 빛과 대립 상태에 있는 것이 아니라, 반대로 빛의 새로운 체제의 힘 덕분이다. 라이프니츠는 [철학자의 신앙 고백]에서 말한다: "빛은 어둠 한가운데 있는 균열을 통해서인 듯 미끄러져 들어온다." 빛은 채광창으로부터, 굽어 있거나 접혀진 미세한 열린 틈으로부터 온다고, 그리고 흰색은 언제나 "엄청난 수의 반사하는 작은 거울들에" 있다고 이해해야 할까? 더 엄밀하게 하자면, 모나드들은 균열을 갖지 않기 때문에, 빛은 '봉인'되어 있었고 그것이 이성으로 고양될 때 각각의 모나드 안에서 밝혀지며, 또한 모든 내부의 작은 거울들을 통해 흰색을 산출한다. 빛은 흰색을 만들지만, 그림자 또한 만든다: 그것은 흰색을 만들고, 그 흰색은 모나드의 밝혀진 구역과 뒤섞이지만, 어두운 바탕, 즉 '어두운 것'을 향해 어두워지거나 또는 엷어지는데, 거기서부터 "다소 강하면서 신중하게 다루어진 그늘과 색조를 통해 사물들이 밖으로 나온다." 이는 데자르그에게서와 마찬가지로, 원근법을 역전시키거나 "눈 대신 빛들을, 대상 대신 불투명한 것을, 그리고 투사 대신 그림자를" 놓는 것으로 충분하다. 뵐플린은 증가하고 감소하며 정도에 따라 퍼지는 빛의 이러한 점진성에서 교훈을 끌어냈다. 그것은 밝음의 상대성(운동도 그런 것만큼이나), 밝음과 어둠의 분리 불가능성이자, 윤곽의 소멸이며, 요컨대 빛의 자연학과 관념의 논리학이라는 이중의 관점에서, 여전히 르네상스의 인간으로 머물러 있었던 데카르트와의 대립이다. 밝은 것은 끊임없이 어두운 것 속으로 빠져든다. 명암은 두 방향으로 움직일 수 있는 계열을 따라 모나드를 채운다: 한쪽 극단에는 어두운 바탕, 다른 극단에는 봉인된 빛; 후자가 밝혀질 때, 전용 구역 안에서 흰색을 산출하지만, 그러나 흰색은 점점 더 그늘지게 되고, 그것이 모든 모나드 안에서 어두운 바탕을 향해 퍼져감에 다라, 어둠, 점점 더 넓어지는 그림자에 자리를 내어준다. 계열의 밖에서는, 한편으로, "빛이 있으라"고 말했던 신과 그와 더불어 거울-흰색을 갖는다. 그러나 다른 한편에서는 받아들인 광선들을 더 이상 반사하지 않는 무한히 많은 구멍들에 있는 어둠 혹은 절대적인 검정, 궁극적으로 이 모든 구멍들로 만들어져 있는 스폰지같이 무한히 구멍 뚫린 물질을 갖는다. 광선 혹은 두 층의 주름은 어둠과 여기서 추출한 어두운 바탕 사이를 지나가는가? 궁극적으로, 그렇다. 아래층이 동굴 안에 또 동굴이 뚫려 있는 것 이외에 다른 것이 아닌 한에서, 물질이 물 아래에 눌려 있고 거의 진공으로 환원되는 한에서 그렇다. 반면 구체적인 물질은 그 위에 있고, 그 구멍들은 점점 더 미세해지는 물질로 이미 채워져 있다. 그 결과 두 층의 주름은 차라리 두 종류의 충만한 주름들의 공통 경계와 같다.

철학의 무대 위로 독일이 등장한 것은, 니체에 따르면 "심오하다"기보다는 주름과 겹주름들로 충만한 것으로서 드러나는 독일적인 영혼 전체를 함축한다. 어떻게 라이프니츠의 초상화를, 열린 파사드와 닫힌 내부성의 극단적인 긴장의 표시 없이 그릴 수 있을까? 그 각각은 서로 독립적이면서도 또한 이상한 예정된 상응관계에 의해 지배받는데 말이다. 이는 거의 분열증적인 긴장이다. 라이프니츠는 바로크적인 특질 속에서 나아간다. "독일의 유형으로서 라이프니츠는 칸트보다 흥미롭다: 순진하고, 고상한 말로 가득하고, 교묘하고, 융통성 있고, 유순하고, (기독교와 기계론 철학 사이의) 매개자이고, 마음속으로는 놀라운 대담성을 갖고 있고, 가면 밑에 본심을 감춘 채 정중하게 괴롭히고, 겉보기엔 겸손하다......라이프니츠는 위험하다. 파사드와 그것의 철학을 필요로 하는 훌륭한 독일인이지만, 무모하고 자신 안에서는 극도로 신비롭다." 궁정 가발은 안정된 감정 상태에서 아무것에도 타격을 입히지 않겠다는 맹세로서의 하나의 파사드, 입구이벼, 이러저러한 관점에서, 이러저러한 거울 속에서, 문을 두드리는 어떤 교신자나 반대자의 상정된 지성에 다라, 자신의 체계를 제시하는 기술이다. 반면, <체계> 자체는 위에서, 자기 자신에 향해 있으면서, 자신이 그 비밀을 간직한 아래와의 타협에서 절대로 아무것도 잃지 않으며, 반대로 닫힌 문과 막힌 창들이 있는 방안에서, 자신을 심화시키거나 주름을 더 만들기 위해 "모든 측면에서 가장 좋은 것"을 취한다. 이 방안에 갇혀 있으면서, 라이프니츠는 이렇게 말한다: 모든 것은 "완전성의 정도에서 차이나는 같은 사물이다."

바로크의 가장 훌륭한 발견자들, 가장 훌륭한 주석가들은 그 관념의 일관성에 대해 의심했으며, 자신들의 의향에 반하여 그 관념이 임의적으로 확장될지 모른다는 것을 두려워했다. 그리하여 사람들은 바로크를 단 하나의 장르(건축)로 제한하는 것, 혹은 점점 더 제한적인 시공간으로 규정하는 것, 심지어는 극단적인 부인까지도 목격하였다: 바로크는 실존한 적이 없었다는 것이다. 그러나 일각수나 장밋빛 코끼리를 부인하듯 바로크의 실존을 부인하는 것은 이상하다. 왜냐하면 그 경우들에는 개념이 주어져 있지만, 반면 바로크의 경우에는 사람들이 그것에 실존을 부여할 수 있는(또는 없는) 개념을 발명할 수 있는지를 아는 것이 문제가 되기 때문이다. 불규칙한 진주들은 실존하지만, 바로크는 실존 근거를 형성하는 개념 없이는 아무런 실존 근거를 갖지 않는다. 바로크를 실존하지 않게 만드는 일은 쉬우며, 그것의 개념을 설정하지 않는 것으로도 충분하다. 따라서 라이프니츠가 가장 전형적인 바로크 철학자인지, 또는 그가 바로크를 그 자체로 실존할 수 있게 하는 개념을 형성하는지 묻는 것은 결국 같은 것으로 귀착된다. 이런 관점에서, 라이프니츠와 바로크를 근접시켰던 사람들은 종종 너무 큰 개념의 명목하에서 그렇게 했었다. 이를테면, 크네히트와 "대립적인 것들의 일치"; 뷔시-그뤽스만은 훨씬 더 흥미로운 규준, 즉 보기voir와 응시regard의 변증법을 제안한다. 그러나 이 규준은 이번에는 아마도 너무나 제한적이어서, 단지 광학적인 주름을 정의하는 것만을 허용할 것이다. 사실 우리에게 바로크의 규준 또는 조작적 개념은, 그 모든 내포와 외연의 <주름>이다: 주름에 따른 주름. 만일 바로크를 정확한 역사적 경계 밖으로 연장시킬 수 있다면, 우리가 보기에 이것은 언제나 이 규준 덕분이며, 이로 인해 우리는 [주름들 안에서 살기Vivre dans les plis]를 썼을 때의 미쇼, 말라르메를 원용하며 [주름에 따른 주름]을 작곡했을 때의 불레즈, 주름잡기를 방법으로 삼았을 때의 한타이를 재인식하게 된다. 그리고 반대로 과거로 거슬러 올라가면, 예를 들어 우첼로에게서 우리는 어떤 이유로 이미 바로크적인 것을 발견하게 되는가? 그것은 그가 파랗고 붉은 말들을 그리는 데에, 그리고 하늘의 모든 점으로 향한 광선들처럼 창들을 위로 그려 올리는 데에 만족하지 않았기 때문이다: 그는 끊임없이 "드리워진 천 주름들이 얼굴 전체를 감싸도록 머리 위에 얹는, 나사천으로 덮여 있는 나무로 된 테인 마조키"를 그린다. 그는 동시대인들의 몰이해와 충돌한다: 왜냐하면 "모든 사물들을 최고의 힘으로 전개하는 역량과 주름 있는 샤프롱들의 이상한 계열이 그에게는 위대한 도나텔로의 대리석의 장엄한 형태들보다 더 계시적인 것으로 보였기 때문이다." 따라서 정확히 주름을 따라 지나가고, 건축가, 화가, 음악가, 시인, 철학자들을 한데 모을 수 있는 바로크적인 선이 있을 것이다. 물론 누군가는 주름의 개념이 이번에는 너무 큰 것으로 남아 있다고 반박할 수 있을 것이다. 조형 예술로 한정해서 말하자면, 어떤 시기와 어떤 스타일이 회화와 조각의 특질로서의 주름을 무시할 수 있겠는가? 이것은 단지 옷일 뿐만 아니라, 신체, 바위, 물, 땅, 선이다. 발트뤼세티는 주름을 일반적으로 분리를 통해, 그렇지만 분리된 두 항을 서로서로 되던지는 분리를 통해 정의한다. 이런 의미에서 그는 로마네스크의 주름을 형태적인 것과 기하학적인 것의 되던짐-분리를 통해 정의한다. 마찬가지로 공허와 충만의 되던짐-분리를 통해 동양의 주름을 정의할 수 있지 않을까? 그리고 다른 모든 것들은 각 차례마다 비교 분석 속에서 정의되어야 할 것이다. 우첼로의 주름은 사실 바로크적이지 않다. 왜냐하면 그것들은 비록 모호하긴 하지만 여전히 견고하게 기하학적인, 다각형적인, 변곡 없는 구조 안에 잡혀 있기 때문이다. 따라서 우리가 바로크와 주름의 조작적 동일성을 유지하고자 한다면, 주름이 다른 경우들 안에서는 경계 안에 머물러 있다는 것, 그리고 바로크에서는 규정 가능한 조건들을 가진 경계가 없는 해방이 인식된다는 점이 보여야 한다. 주름들은 자신들의 지지대, 직물, 화강암과 구름에서 빠져나와 무한한 윤곽 속으로 들어가는 것 같다. 엘 그레코의 [올리비에 정원의 예수]처럼. 또는 특히 [예수의 세례]에서는, 장딴지와 무릎의 반대-주름, 즉 장딴지의 역으로서의 무릎이 다리에 무한한 파동을 부여한다. 반면 한가운데 구름의 뾰족한 부분은 그것을 이중의 부채로 변형시킨다...... 바로크의 극단적인 특수성을 설명하고, 그것의 역사적 경계 밖으로 자의적인 확장 없이 바로크를 연상시킬 가능성을 설명해야 하는 것은 엄밀하게 포착되는 같은 특질들이다: 예술 일반에 대한 바로크의 공헌, 철학에 대한 라이프니츠주의의 공헌.

1. 주름: 바로크는 무한한 작업 또는 작동을 발명한다. 문제는 주름을 어떻게 유한하게 할 것인가가 아니라, 어떻게 그것을 계속 이을 것인가, 그것으로 하여금 천장을 가로지르도록 할 것인가, 그것을 무한하게 실어나를 것인가 하는 점이다. 즉 주름은 단지 모든 물질에 영향을 주는 데에 멈추지 않는다. 여기에서 물질은 그러므로 스케일, 속도 그리고 상이한 벡터들에 따라 표현의 물질이 된다(산과 물, 종이, 천, 살아 있는 조직, 뇌). 주름은 더 나아가 <형상>을 결정하고 나타나게 하며, 이것을 표현의 형상, 게슈탈트, 발생적 요소 또는 변곡의 무한한 선, 유일한 변수를 가진 곡선으로 만든다.

2. 내부와 외부: 주름은 물질과 영혼, 파사드와 닫힌 방, 외부와 내부를 분리시키거나 그 사이를 통과한다. 즉 변곡의 선은 끊임없이 스스로 분화하는 하나의 잠재성이다: 이것은 양 측면 각각에서, 영혼 안에서 현실화되고, 반면 물질 안에서 실재화된다. 이것이 바로크의 특질이다: 외부는 언제나 외부로, 내부는 언제나 내부로. 무한한 '수용성,' 무한한 '자발성': 수용의 외부 파사드 그리고 작용의 내부 방. 바로크 건축은 오늘날에 이르기까지 끊임없이 두 원리를, 즉 운반의 원리와 내부 장식의 우너리를 대조시켰다(때로는 그로피우스, 때로는 로스). 이 둘 사이의 화해는 직접적이진 않겠지만, 필연적으로 조화롭고, 새로운 조화의 영감을 불러일으킨다: 이것은 동일하게 표현된 것, 선이다. 이 선은 영혼의 내부에서 노래가 상승하는 것 안에서 기억 또는 심장을 통해서, 그리고 물질적 분할의 외부적 제작 안에서 원인에서 원인으로 스스로를 표현한다. 그러나, 또는 그러므로, 표현된 것은 그 표현 밖에서는 실존하지 않는다.

3. 높은 곳과 낮은 곳: 분리의 완전한 일치, 또는 긴장의 해소는 두 층의 분배를 통해 이루어지는데, 여기에서 두 층은 단 하나의 같은 세계이다(우주의 선). 파사드-물질은 아래로 가고, 반면에 방-영혼은 위로 오른다. 그러므로 무한한 주름은 두 층 사이를 지나간다. 그러나 스스로 분화하면서, 이 주름은 그 두 측면에 흩뜨려 분산된다: 주름은 주름들로 분화되고, 이 주름들은 내부로 침투하고 외부로 벗어나며, 이렇게 해서 위와 아래로 분절된다. 외부의 조건하에 있는 물질의 겹주름, 울타리의 조건하에 있는 영혼 안의 주름, 바로크는 대표적인 앵포르멜 예술이다: 땅에, 땅의 표면 가까이에, 손이 미치는 곳에서, 바로크는 물질의 텍스쳐를 포함한다(현대의 위대한 바로크 화가들, 파울 클레에서 포트리에, 뒤뷔페, 베탱쿠르......). 그러나 앵포르멜은 형상의 부정이 아니다: 그것은 주름 잡힌 것으로 형상을 제시하며, 높은 곳, 영혼 도는 머리 안에서 오로지 '정신적인 것의 퓽경'처럼 실존한다. 그러므로 그것은 또한 비물질적인 주름들을 포함한다. 물질들은 바로 바탕이고, 반면 주름 잡힌 형상들은 양식이다. 사람들은 물질matieres에서 양식manieres*30) maniere: 일반적으로 '방식,' 예술에서는 '양식,' 철학에서는 '양태'를 뜻하며, 이 책에서도 이 다양한 의미가 복합적으로 고려되어 전개되고 있다. 문맥에 따라 번역어를 달리하도록 한다. 이와 관련해 manierisme은 일차적으로 전기 르네상스와 바로크 사이, 약 1520년~1600에 이탈리아에서 있었던 마니에리슴(또는 매너리즘)을 지시한다. 예술의 영역에서 이 용어를 처음 사용한 이는 바사리였는데, 그는 maniera를 '스타일' '~풍'의 의미로 사용했다. 우리의 일상적 어법도 그렇듯이, 이 말도 애초에는 르네상스 대가들의 화풍만을 모방해 그렸다는 부정적인 어감을 가지고 사용되었다가, 이후에 독자적인 사조로 재조명되었다. 르네상스로부터 전개된 마니에리슴은 르네상스의 균형과 조화를 거부하고 감성적인 강렬함과 모호함을 선호한다. 회화에서는 주로 관점과 축소 비율의 왜곡, 복잡하고 산만한 구성, 강하면서도 때로 부조화스러운 색채, 과장된 포즈 등을 통해 표현된다. 건축에서는 르네상스 형태의 유희적인 과장(주로는 축소 비율과 관련하여)과 괴상한 장식의 과잉이 등장한다. 마니에리슴의 대표적인 작가로는 엘그레코와 틴토레토가 있다. 한편, 들뢰즈는 이 용어를 철학의 영역으로 확장해 라이프니츠 철학의 특성을 규정하고자 한다. 즉 들뢰즈가 라이프니츠 철학을 manierisme이라고 말하고, 그것을 본질주의 essentialisme에 대립시킬 때, 우리는 이것을 '양태주의'정도로 번역해 받아들일 수 있을 것이다. 이것은 들뢰즈가 라이프니츠 철학의 고유한 방법이라고 얘기한 '부차적인 것 말하기vice-diction'와 밀접한 연관을 갖는다. 즉 그것은 양태, 속성 등의 부차적인 것을 통해 본질적인 것의 규정에 도달하게 됨을 의미한다. 여기서는, 예술 사조로서의 manierisme과의 일관성을 고려해, '마니에리슴'이라고 번역하기로 한다*으로 나아간다. 땅과 지면에서 주거 양식과 응접실로. 텍스처학에서 주거학으로 이것은 뒤뷔페의 두 개의 질서, 두 개의 층이며, 여기에는 식별 불가능성에까지 나아가야 하는 이것들의 조화의 발견이 함께한다. 이것은 하나의 텍스처, 또는 영혼의 주름, 사유의 주름인가? 자신의 텍스처를 드러내는 물질은 재료가 되고, 마찬가지로 자신의 주름들을 드러내는 형상은 힘이 된다. 바로크에서 물질과 형상을 대체하는 것은 재료-힘의 쌍이다(원초적인 힘은 영혼의 힘이다).

4. 펼침: 이것은 확실히 접힘의 반대나 소멸이 아니라, 접힘 작용의 연속 또는 확정, 접힘이 현시되는 조건이다. 접힘이 재현되기를 멈추고, '방법,' 작동, 작용이 되면, 펼침은 바로 이러한 방식으로 표현되는 작용의 결과가 된다. 한타이는 관 모양의 우글거리는 주름을 재현하면서 시작하지만, 곧 천이나 종이를 접는다. 그러므로, 이것은 '습작'과 '화판'이라는 두 개의 극점과 같다. 때로는 표면이 국소적이고 불규칙적으로 접히고, 그리고 이것은 열려 있는 주름의 색칠된 외부 면들이어서, 그 결과 늘어남, 늘어놓음, 펼침은 색의 범위와 흰색의 범위를 서로의 위에서 변조시키면서 변하게 한다. 때로는 고체가 모서리를 따라 규칙적으로 접힌 평면 위에 내부 면들을 투사한다: 여기에서는, 주름이 받침점을 갖는데, 각 교차점에서 묶이고 닫히고, 펼쳐지면서 내부의 흰색을 회전하게 한다. 때로는 물질의 겹주름 안에서 색을 진동시키고, 때로는 비물질적인 표면의 주름 안에서 빛을 진동시킨다. 그렇지만, 무엇 때문에 바로크의 선은 한타이의 하나의 가능성일 뿐인가? 그는 끊임없이 다른 가능성에 대면하는데, 그것은 동양의 선이다. 색칠된 것과 그렇지 않은 것은 형상과 바탕처럼 분배되는 것이 아니라, 상호적인 생성 안의 충만과 공허처럼 분배된다. 바로 이렇게 해서, 한타이는 주름의 눈을 비어 있게 하고, 측면들만을 색칠한다(동양의 선); 하지만 또한 공허가 더 이상 존속할 수 있게 내버려두지 않도록 같은 지역 안에서 연속적으로 접는다(바로크의 충만한 선). 아마도 동양에 대면하는 것은 근원적으로 바로크에 속하는 것이라고 말할 수 있을 것이다. 이것은 이미 이진법 산술과 함께한 라이프니츠의 모험이다: 1과 0에서 라이프니츠의 모험이다: 1과 0에서 라이프니츠는 중국적인 방식의 충만과 공허를 인식한다. 그러나 바로크의 라이프니츠는 공허를 믿지 않으며, 그가 보기에 이것은 겹주름 잡힌 물질로 언제나 가득하다. 그 결과 이진법 산술은 십진법 체계 그리고 자연 자체가 외형적인 공허 안에 감춰둔 주름들을 꺼내어 중첩시킨다. 주름들은 바로크와 라이프니츠에게서 언제나 충만하다.

5. 텍스처들: 라이프니츠의 자연학은 두 가지 주요한 항목을 포함한다. 하나는 소위 파생적인 능동적 힘들과 관계하며, 이는 물질과 관계한다. 다른 하나는 수동적인 힘 또는 재료의 저항력, 텍스처다. 베르나르 카슈가 지시한 바로크의 형태(늘어남이라기보다는 이력 현상)에 따라, 늘어남이 주름과 대립된다기보다는, 표현된 것이 순수 상태와 대립될 때, 파열 또는 갈라진 틈 앞에서 텍스처가 가장 잘 나타나는 것은 아마도 경계에서일 것이다. 여기에서 여전히 주름은 균열과 구멍을 거부하며, 같은 회화적 시선에 속하지 않는다. 일반적으로, 물질의 텍스처를 구성하는 것은, 그 물질이 스스로 접히는 방식이다: 이것은 이질적이고 실재적으로 구별되는 부분들에 의해서가 아니라, 특정한 주름들에 힘입어 그 부분들이 분리 불가능하게 되는 방식을 통해 정의된다. 여기에서, 바로크와 조작적 관계에 있는 마니에리슴Manierisme이라는 개념이 나온다. 이는 라이프니츠가 '종이 또는 막'을 원용하면서 말했던 것이다. 모든 것은 자신의 방식으로 스스로 접힌다. 끈과 막대기, 뿐만 아니라 광선의 오목함과 볼록함에 따라 배분되는 색깔들, 그리고 "떨리는 부분들이 잛고 당겨질수록" 날카로워지는 소리들, 텍스처는 그러므로 부분들 그 자체에 의존하는 것이 아니라, 그 부분들의 '응집성'을 규정하는 층들에 의존한다: 대상의 새로운 지위, 대상류는, 굴곡들과 겹주름들의 경우에서만큼이나, 팽창하는 상이한 층들과 분리 불가능하다. 물질은 자신이 받아들일 수 있는 주름들과 관련하여 표현의 물질이 된다. 이런 관점에서 물질의 주름 또는 텍스처는 여러 요인에 관계해야만 하며, 그리고 무엇보다도 빛, 명암 대조, 주름이 빛을 받아들이는 방식은 그 자체로 시간과 조명에 따라 달라진다(트로뫼르, 니콜 그르노가 수행한 동시대의 연구들). 그리고 또한 깊이에 의존한다: 어떻게 주름은 중첩 가능하며 '얕은 깊이'를 스스로 규정하고, 어떻게 종이의 주름은 우리의 스케일로 최소의 깊이를 정의하는가. 마치 '실제처럼 보이는 그림'에 있는 편지꽂이함에서 보듯이 말이다. 여기에서는 꺾어진 카드의 재현이 이족 벽에 깊이를 던진다. 마찬가지로, 끊임없이 회화에 영감을 주었으며, 오늘날 하인젠이 새로운 잠재력을 불어넣은 천의 부드럽고 중첩 가능한 깊이. 줄무늬의 주름 잡힌 천의 재현이 그림 전체를 뒤덮으면, 이번에는 이슬람에서 온 선을 좇는 낙하와 상승, 파도와 태양 안에서 신체는 사라진다. 그러나 여전히 물질이라는 무대는, 이것이 늘어남 또는 이력 현상 안에서 포착되고 단단해진 물질인 한, 또 다른 물질의 주름들을 자기 안에서 표현할 수 있게 된다. 마치 르농시아의 나무 조각들에서, 레바논의 삼나무가 유연한 덮개천이 되고, 혹은 파라냐의 소나무가 '면과 깃'이 될 때처럼 말이다. 끝으로, 이 모든 물질의 텍스처가 보다 상승된 지점, 즉 형상들을 포괄하고, 형상을 포괄된 것으로 보존하고, 아래의 물질적 주름들의 비밀만을 간직하는 정신적인 점을 향해 나아가는 방식. 이것은 어디에서 나오는가? 이것은 합성 부분들로 설명되지 않으며, '북적거림,' 윤곽의 영구적인 자리옮김은 정신적인 어떤 것, 뒤뷔페가 말한 것처럼 사유 질성의 마술환등이 물질 안에 투사되는 것에서 오는데 말이다. 또 다른 방식으로는, 조각가 장클로가 비록 유비적이긴 하지만 다른 길을 찾아낸다. 그 길이란, 무한하게 겹주름 잡혀 있고 이어 있고 매어 있는 자연적인 양배추 잎, 또는 무한하게 늘어나 있는 나사천으로부터 형이상학적인 작은 완두콩들로 나아가고, "잠의 주름들"이라는 표현에 충만한 의미를 부여하는 정신적인 잠자는 사람들 또는 모나드들의 머리로 나아갈 때 나타난다. 능동적이거나 수동적인, 물질의 파생적 힘들은 영혼의 힘들인 원초적 힘들을 지시한다. 언재나 두 개의 층, 그리고 이것들의 조화, 이것들의 조화 작용.

6. 패러다임: 주름의 모델에 대한 탐구는 물론 물질의 선택을 거쳐간다. 그것은 동양이 보여주듯 종이의 주름인가, 아니면 서양을 지배하는 듯한 직물의 주름인가? 그러나 정말 문제가 되는 것은, 주름의 물질적 합성체들(텍스처)이 형상적 요소 또는 표현의 형식을 은폐해서는 안 된다는 것이다. 이러한 관점에서 볼 때, 그리스의 주름은 만족스럽지 않다. 그것이 가장 높은 영역들, 정치 권력, 사유 역량에서 가치를 내보이려는 정당한 야망을 가졌지만 말이다: 얽어 짜는 것으로서의 직조의 플라톤적인 패러다임은 여전히 텍스처에 머물러 있으며 주름의 형상적 요소들을 끌어내지 않는다. 즉 [정치가]와 [티마이오스]가 보여주는 것과 같은, 그리스의 주름은 서로 뒤섞여 있는 두 항의 공통 척도를 상정하며, 따라서 그 비율의 반복에 상응하는 원을 설정하면서 작동한다. 이러한 이유에서, 플라톤에게서 형상들은 주름 잡혀 있지만, 그러나 누구도 주름의 형상적 요소에는 도달하지 않는다. 이것은 무한과 더불어서, 통약 불가능한 것과 척도에서 벗어난 것 안에서, 가변적 곡률이 원의 왕위를 대체할 때에만 나타날 수 있다. 이러한 것이 바로크 주름의 상황이며, 더불어 사유 역량과 정치 권력에 상응하는 바로크 주름의 위상이다. 패러다임은 '마니에리슴적'인 것이 되며, 주름의 형상적 연역에 도달한다. 이러한 의미에서, 정신과 의사 클레랑보가 이슬람에서 온 주름에 대해 가지는 취향, 그리고 베일을 쓴 여자들을 담은 그의 기이한 사진들, 오늘날 하인젠의 그림에 근접한 진정한 그의 그림들은, 누가 무엇이라 하든 간에 단순히 사적인 도착을 보여주진 않는다. 말라르메의 숄, 그리고 패션 잡지를 편집했던 그의 욕망과 마찬가지인 것이다. 만일 클레랑보에게 어떤 착란이 있었다면, 그것은 그가 에테르 중독자의 환각적인 미세 지각들 안에서 재발견한 주름들을 좇았기 때문이다. 이렇듯 물질들과 가장 다양한 영역들을 포개는 일이 형상적 연역에 귀속된다. 형상적 연역은 여기에서 다음을 구분할 것이다: 단순한 그리고 합성된 <주름들>; <접은 가장자리>(이때 매듭과 바느질은 주름에 의존하는 것들이다); 받침점이 있는 <나사 천의 주름들>. 물질적 <텍스처들>이 나오는 것은 그 다음이다. 그리고 마지막으로 <집적체> 또는 <응집체>(펠트, 이는 직조가 아니라 압축에 의한 것이다). 우리는 앞으로 이 연역이 어떤 점에서 바로크 도는 라이프니츠 고유의 것인지 볼 것이다.

제4장 충족 이유

"모든 것은 이유를 갖는다......" 널리 알려진 이 정식은 이미 이 원리의 감탄문적인 성격을, 이 원리와 외침의 동일성을, 가장 전형적인 <이유>의 외침을 충분히 암시한다. 모든 것은, 무엇이 일어나든지 간에, 일어난 어떤 것이다. 일어난 모든 것은 이유를 갖는다! 어떠한 원인이 우리가 찾으려는 이런 이유가 아니라는 점은 알려져 있다. 사물의 상태를 바꾸기 위한 것이든지, 사물을 생산하거나 파괴하기 위한 것이든지 간에, 원인은 일어난 것의 순서와 관련된다. 그러나 이 원리는, 인과관계를 포함하여, 어떤 사물에서 일어난 모든 것이 하나의 이유를 갖도록 요청한다. 우리가 사물에 일어난 것을 사건이라 부른다면, 그 사물이 사건을 겪는 것이든지 아니면 사건을 일어나도록 하는 것이든지 간에, 충족 이유란 사건을 사물의 술어들 중의 하나로서 포함하는 것이라고 말할 수 있을 것이다: 사물의 개념, 또는 관념, "술어 또는 사건"이라고 라이프니츠는 말한다. 이상에서, 변곡에서 포함으로 나아갔던 길이 이미 있었다. 변곡은 선에서 또는 점에서 일어난 사건이다. 포함은 선이나 점의 개념 안에, 즉 형이상학적이라고 불리는 다른 점 안에 변곡을 놓는 술어작용predication이다. 마치 사물의 사건으로부터 관념의 술어로, 또는 '보는 것'에서 '읽는 것;으로 나아가는 것처럼, 우리는 변곡에서 포함으로 나아갔다: 우리는, 우리가 사물 위에서 보는 것을 그것의 개념이나 관념 안에서 읽는다. 개념은 어떤 서명, 어떤 울타리와 같다. 충족 이유는 포함, 즉 사건과 술어의 동일성이다. 충족 이유를 이렇게 말할 수도 있다: "모든 것은 개념을 갖는다!" 형이상학적인 정식으로 하자면, "모든 술어작용은 사물의 본성 안에 토대를 갖는다." 그리고 논리적 정식으로는, "모든 술어는 주어 안에 있다." 그리고 여기에서 주어 또는 사물의 본성은 사물의 관념, 개념이다. 바로크가 '콘체토'*3) concetto: concept에 상응하는 이탈리아어. 르네상스와 바로크 예술 이론에서는, 작품 배후에 있는 주지적이고 서사적인 프로그램 혹은 작품 아래 깔려 있는 테마를 가리킨다. 이것은 종종 그리스와 로마의 문학과 신학, 그리고 성서로부터 취해진다.*에 의해 특징지어진다는 점은 잘 알려져 있는데, 하지만 이것은 바로크의 콘체토가 고전적인 개념concept과 반대되는 한에서 그러하다. 라이프니츠가 개념을 새롭게 개념화했고, 이것으로 철학을 변형시켰다는 점 역시 널리 알려져 있다. 그러나 이 새로운 개념화, 라이프니츠의 콘체토가 무엇으로 구성되어 있는지 말해야만 한다. 데카르트가 앞서 창시한 바 있는 그러한 개념의 '고전적' 개념화에 라이프니츠의 콘체토가 대립된다는 점은, 데카르트주의자인 드 볼데르와의 서신에서 가장 잘 드러난다. 그리고 무엇보다 개념은 단순히 논리적 존재가 아니라 형이상학적 존재다; 일반성이나 보편성이 아니라 개체이다; 이것은 하나의 술어를 통해 정의되지 않으며, 여러 사건-술어들을 통해 정의된다.

그렇지만 이것은 모든 포함에 대해 참인가? 우리가 포함 도는 분석의 중요한 두 가지 유형의 구분에 직면하는 것은 바로 이러한 질문에서이다. 여기에서 분석이란 주어로 이해된 관념 안에서 술어를 발견하는 작업, 또는 술어로 이해된 사건에 대한 주어를 발견하는 작업이다. 라이프니츠는, 필연적 명제 또는 본질에 관한 진리("2 더하기 2는 4이다")의 경우에는 술어가 관념 안에 명시적으로 포함되어 있는 반면에, 우연적 실존("아담이 죄를 짓다" "시저가 루비콘 강을 건너다")의 경우에는 포함이 단지 함축적이거나 잠재적이라고 말하는 것처럼 보인다. 라이프니츠가 종종 암시하듯, 분석이 전자의 경우에는 유한하고fini 후자의 경우에는 무한정하다indefini고만 이해해야 하는 것일까? 그러나 우리는 각각의 경우에 개념이나 주어가 정확히 무엇으로 구성되는지 아직 알지 못할 뿐더라, 만일 "명시적인"을 '유한한'과, "함축적인 또는 잠재적인"을 '무한정'과 동일시한다면 우리는 이중의 오해의 위험에 빠지게 된다. 본질은 신 자체의 무한함infinite으로부터 분리될 수 없기 때문에, 그 본질 분석이 유한하다면 놀라운 일이 될 것이다. 또한 실존 분석도 세계의 무한함과 분리될 수 없으며, 이 무한함은 무한한 다른 모든 것들보다 현실적임에 있어 뒤지지 않는다: 만일 세계 안에 무한정이 존재한다면, 신은 여기에 종속되지 않을 것이며 따라서 분석의 끝을 보게 되겠지만, 사정은 이와 같지 않다.*5) "신만이 분해의 끝, 즉 도달할 수 없는 끝이 아니라, 항들의 연결을 주어 안 술어의 전개로서 본다. 왜냐하면 신 자신이 계열 안에 있는 각각의 것을 보기 때문이다."* 요컨대, 명시적임을 유한과 동일시할 수 없으며, 마찬가지로 라이프니츠가 주장하는 잠재적임을 현실적이지 않은 무한정과 동일시할 수 없다. 라이프니츠가 함축적임 또는 잠재적임을 실존의 포함에 고유한 것으로뿐만 아니라, 또한 본질의 포함의 유형으로도 제시하는 아주 중요한 텍스트를 고려한다면, 이러한 어려움은 배가된다: 명시적인 포함의 경우("2 더하기 2는 4이다")와 잠재적인 포함의 경우("모든 12의 배수는 6의 배수이다")로 나뉘는 것은 필연적 명제들이다. 본질 명제는 명시적인 또는 함축적인 모든 종류의 분석에 맡겨지며, 반면 실존 명제는 극한에서 이로부터 벗어난다고도 말할 수 있을 듯하다.

첫번째 과제는 본질을 정의하는 일이 될 것이다. 그런데 우리는 정의가 무엇인지 모르고서는 이 과제를 수행할 수 없는데, 따라서 우리는 이미 정의 가능한 본질들로부터, 이것들이 전제하는 것에 대해서는 알지 못한 채로 출발한다. 정의는 하나의 항(피정의항)과 적어도 두 개의 다른 항들(정의항들 또는 이유들)간의 동일성을 설정한다. 피정의항을 정의로 대신할 수 있는 치환이 있으며, 이러한 치환은 상호적인 포함을 구성한다. 예를 들어, 나는 2와 1을 가지고 3을 정의한다. 그러므로 몇 가지 사항을 주석으로 덧붙여야 한다. 첫째, 피정의항의 가능성을 보여주는 실재적인 또는 발생적인 정의가 문제된다: 우리는 1, 1과 1로, 또는 8-5로 3을 정의하지 않으며, 3이 포함하거나 3을 포함하는 소수nombres premiers를 가지고 3을 정의한다. 둘째, 이러한 정의는 단지 유나 정차에 의해 작동하지 않으며, 개념의 이해나 확장을 요청하지 않고, 게다가 유명론적 정의로 회귀하는 추상이나 일반성을 요청하지도 않는다. 셋째, 논증은 정의의 연쇄로서, 즉 상호 포함의 연쇄화로서 정의될 수 있다: 바로 이렇게 해서 "2 더하기 2는 4다"라고 논증한다. 끝으로, 이미 아리스토텔레스가 '앞에 옴'과 '뒤에 옴'이라고 말한 바 있던 -비록 여기에는 시간의 순서가 존재하지 않지만- 선행이 복잡한 관념이라는 점을 우리는 예감한다: 정의항들 또는 이유들은 피정의항에 선행해야 한다. 왜냐하면 정의항들은 피정의항의 가능성을 규정하기 때문인데, 그러나 이것은 오직 '잠재태'에 따라 그러하지, '현실태'에 따라 그러한 것은 아니다. 현실태는 반대로 피정의항의 선행을 전제한다. 이로부터 바로 상호 포함, 그리고 모든 시간 관계의 부재가 등장한다.

그러므로 자명하게도, 정의에서 정의로 비시간적인 연쇄를 거슬러 올라가본다면, 정의할 수 없는 것에, 즉 마지막 이유들이면서 더 이상 정의될 수 없는 정의항들에 도달한다. 왜 무한정하게 진행하지 않는가, 이 질문은 우리가 실재적인 정의들 사이에 놓이게 되자마자 모든 의미를 상실한다. 왜냐하면 무한정은 유명론적인 정의만을 제공하게 되며 또한 그러했기 때문이다. 만일 우리가 처음부터 실재적인 정의가 무엇인지 알았더라면, 정의할 수 없는 것으로 시작했어야만 했을 것이다. 그러나 우리는 이렇게 중간적인 것을 가지고 뛰어들고, '앞에 옴'과 '뒤에 옴'의 질서 안에서 절대적으로 일차적인 것으로서 다음을 발견한다: "단순하고 원초적인 관념." 정의에서 정의로 갈 때(논증), 정의할 수 없는 항들로부터 출발할 수 있을 뿐이며, 이 항들은 일차적인 정의 안에 들어온다. 이 정의 불가능한 것들은 분명히 정의들과 같이 상호 포함이 아니라, 자기-포함이다: 이것들은 순수 상태, <동일적인 것들Identiques>이며, 그러므로 각각은 자신을 포함하며 오직 자신만을 포함하고, 각각은 오직 자기 자신하고만 동일시될 수 있다. 라이프니츠는 동일성을 무한 안으로 실어 나른다: <동일적인 것>은 무한의 자기-정립이며, 이것이 없다면 동일성은 가언적인 것으로 남는다(만일 A가 있다면, A는 A이다......).

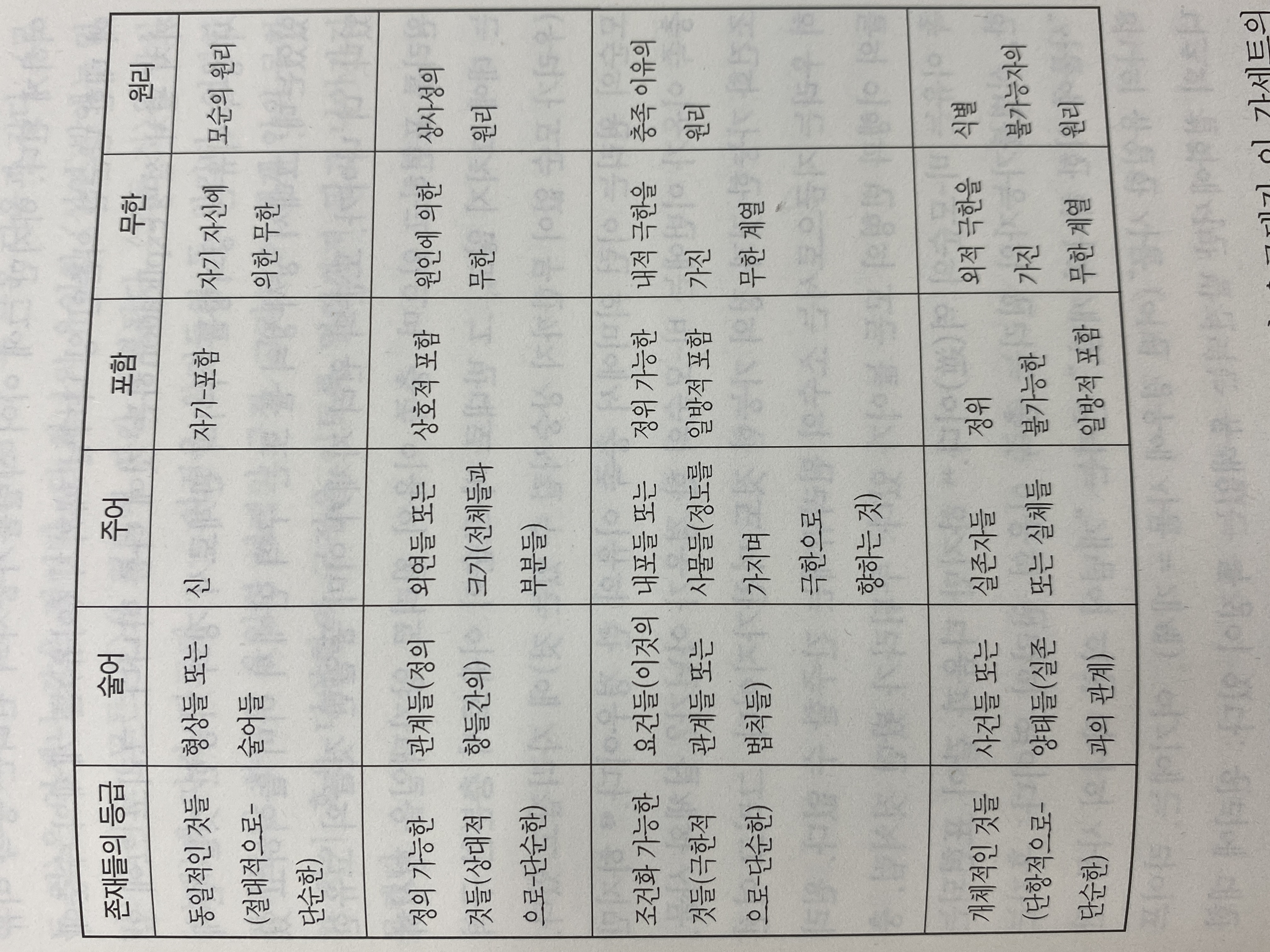

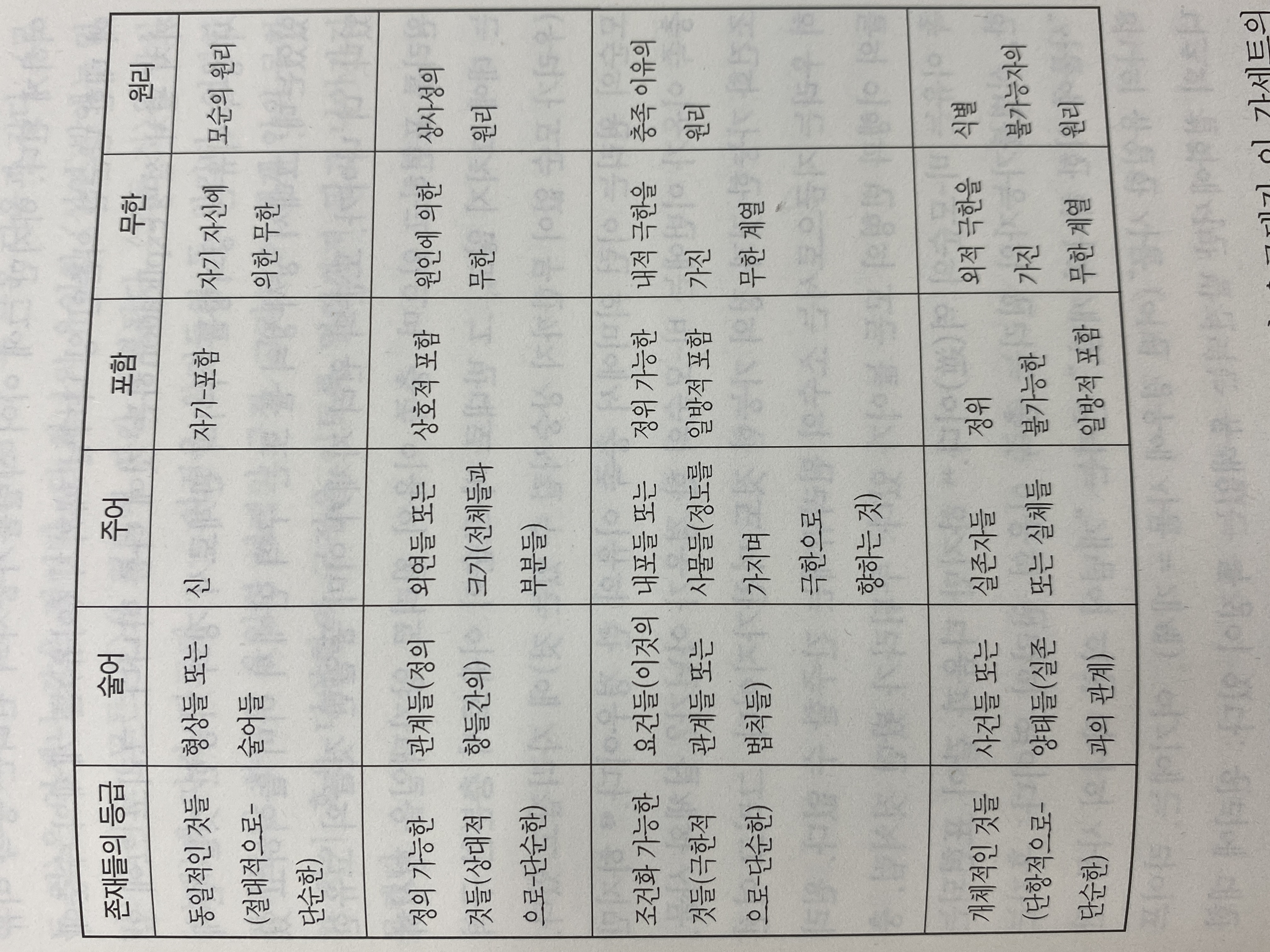

동일성의 이러한 특징은, 라이프니츠가 이 원리들로부터 매우 특별하고 정말 바로크적인 개념화를 만들어냈다는 점을 보여주기에 충분하다. 오르테가 이 가세트는 이러한 관점에서 일련의 섬세한 주석을 했다: 한편으로, 라이프니츠는 이 원리들을 좋아하며, 그리고 끊임없이 원리들을 발명해낸 거의 유일한 철학자일 것이며, 그는 기쁨과 열정으로 원리들을 발명하며, 무기처럼 이것들을 휘두른다; 하지만 다른 한편으로, 그는 이 원리들을 가지고 유희하며, 이 원리들의 정식을 다양화하며multiplier, 원리들간의 관계를 변화시키고, 끊임없이 원리들을 '증명'하고자 한다. 원리들을 너무나도 좋아해서, 마치 이것들에 대한 존중이 부족하기라도 한 것처럼. 라이프니츠의 원리들은 보편적인 공허한 형식이 아니다; 이 원리들로부터 존재를 만들어내는 기체나 유출은 더욱이 아니다. 그것들은 존재의 등급을 규정한 것이다. 만일 원리들이 우리에게 외침으로 나타난다면, 이것은 원리 각각이 하나의 등급의 존재들의 현존을 신호로 나타내기 때문이며, 이때 이 존재들은 스스로 소리를 지르며, 그 외침을 통해 자신들이 식별되도록 한다. 이러한 의미에서, 우리는 동일성의 원리가 우리로 하여금 아무것도 인식하지 못하게 한다는 것을 믿지 않는다. 비록 그 원리가 우리로 하여금 그 인식 안으로 침투해 들어가게 하지는 못한다 할지라도 말이다. 동일성의 원리, 정확히 말해 모순의 원리는, 라이프니츠가 말하듯, 하나의 등급의 존재들, 완전한 존재들인 바로 이 <동일적인 것들>을 인식할 수 있게 해준다. 동일성의 원리, 정확히 말해 모순의 원리는 오로지 <동일적인 것들>의 외침이며, 그것으로부터 추상화된 것일 수는 없다. 그것은 하나의 신호이다. <동일적인 것들>은 그 자체로 정의 불가능하며, 우리에게 인식 불가능하다; 그럼에도 그것들은 그 원리로 인해 우리가 인식하거나 듣게 되는 하나의 규준을 갖는다.

그 자신에 의해 무한하다고 생각될 수 있는 형상, 어떤 원인에 의해서가 아니라 자기 자신에 의해 무한으로 직접 상승되는 모든 형상은 스스로에게 동일하다: "최후의 정도가 될 수 있는 본성." 이러한 것이 그 규준이다. 예를 들어, 우리는 속도를 무한하다고, 또는 숫자나 색을 그렇게 생각할 수 있는가? 반면, 사유는 무한으로 상승할 수 있는 형상인 듯하고, 또 연장 자체도 그러하다. 이 형상들이 전체도 아니면서, 부분도 가지고 있지 않다는 조건하에서 말이다: 이것들은 '절대자들' '가능한 일차적인 것들' '절대적으로 단순한 원초적 관념들,' A, B, C......이다.*9) 무한으로의 상승에 관한 기준 또는 시금석에 관해서, 그리고 "전체도 부분도" 아니라는 조건에 관해서는, Nouveaux essais......, 2, chap. 17, ss 2-16 참조. 그리고 Meditations sur la connaissance, la verite et les idees. 이 두 텍스트는 절대적인 연장('extensio absoluta')을 무한하고 원초적인 형상으로서 식별한다. 그러나 이것은 매우 특별한 의미에서 그러한데, 왜냐하면 문제가 되는 것은 상대적인 공간도 아니고, 전체와 부분간의 관계 안에 있는 라이프니츠 고유의 연장도 아니기 때문이다: 문제가 되는 것은 "공간과의 관계에 따른 절대라는 관념"인 광활함이다.* 그 각각은 스스로 자신을 포함하고 자신 이외에는 포함하지 않으면서, 전체도 아니고 부분도 갖지 않으며, 다른 것과 엄밀한 의미에서 어떤 관계도 갖지 않는다. 이것들은 서로 모순될 수 없는, 순수하게 '불균질한 것들disparates,' 잡다한 절대자들이다. 왜냐하면 어느 누구는 긍정할 수 있고, 다른 누구는 부정할 수 있는 그런 요소가 없기 때문이다. 이것들은 블랑쇼가 말한 것처럼 "비-관계non-rapport"에 있다. 그리고 이것이야말로 바로 모순율이 말하는 것이다: 모순율에 따르면, 구분되는 두 <동일적인 것들>은 서로 모순될 수 없으며 능히 하나의 등급을 형성한다. 이것들을 신의 '속성들'이라고 부를 수 있다. 사람들은 바로 여기에서 스피노자와 라이프니츠에게 공통적인 사실상 유일한 테제, 즉 데카르트가 애써 피했던 우회로를 신 실존의 존재론적 증명을 위해 요구하는 공통된 방식을 발견한다: 하나의 무한히 완전한 <존재>가 필연적으로 실존한다고 결론내기에 앞서, 그것이 가능하다는 점(실재적 증명)을, 그리고 그것이 모순을 함축하지 않는다는 점을 보여야만 할 것이다. 그런데 바로 이러한 이유 때문에, 즉 모든 절대적 형상이 서로 모순될 수 없기 때문에 그것들은 같은 <존재>에 속할 수 있으며, 도 이것이 가능하면서 실제로 같은<존재>에 속한다. 형상들이기 때문에 이러한 실재적 구별은 형상적이며, 도 각각이 [속성으로] 귀속될 존재들 사이에 어떤 존재론적 차이도 가져오지 않는다. 그것들은 모두 존재론적으로 하나이고 형상적으로 다양한 단 하나의 같은 <존재>에 귀속된다.*10) 필연적으로 '양립할 수 있는' 절대적으로 단순한 형상들에 대해, 모순의 불가능성에 관하여, 엘리자베스 공주에게 보내는 편지, 1678년, 그리고 무엇보다 Qu'il existe un Etre infiniment parfait. 후자의 텍스트에서 라이프니츠는 이 증명을 스피노자에게 가르쳐주었다고 주장한다. 사람들은 이것을 이후 의심스럽게 생각할 것인데, 이 증명이 [윤리학]의 처음 열 개의 정리에 또한 속해 있기 때문이다: 속성들이 단 하나의 같은 <존재>를 통해 이야기될 수 있는 것은, 그것들이 공통적으로 어떤 것도 갖지 않기 때문이다...... 더군다나 스피노자와 라이프니츠는 둔스 스코투스라는 같은 원천을 가지고 있다. 그는 형상적으로 구별되는 <본질들Quiddites>이 단 하나의 같은 <존재>를 합성한다는 점을 보여주었다. "본질들의 형상적 구별은 무한의 완전한 존재론적 통일성을 방해하지 않는다.")* 이미 여기에서 실재적 구별은 분리 가능성을 초래하지 않는다. 이후 칸트가 말할 것처럼, 존재론적 증명은 모든 가능성의 집합으로부터 필연적 존재의 개체성으로 나아간다: 무한/1. <동일적인 것들>은 하나의 등급의 존재들이지만, 그러나 단 하나의 유일한 구성원을 가진 등급의 존재이다. 여기에서 선행의 규칙이 발견된다. 왜냐하면 절대적 형상들은 신의 가능성의 일차적 요소들로서 신에 앞선다. 비록 신이 '실제적으로' '현실적으로' 그것들에 앞서지만 말이다.

어떻게 <동일적인 것들>에서 <정의 가능한 것들>로 나아가는가? <동일적인 것들>은 절대적으로 단순한 원초 관념들, A, B, ......이며, 이것은 유일한 <존재>를 형이상학적으로 '합성'한다, AB...... 그러나 형이상학적 합성과 논리적 파생은 혼동되지 않을 것이다. <정의 가능한 것들>은 파생된 관념들이다: 이것들이 만일 자신의 질서 안에서 일차적이라면 단순한 것일 수도 있지만, 그러나 이것들은 어떤 관계하에서, '결속'*11) 라틴어 vinculum은 1) 끈, 줄, 사슬, 족쇄, 2) 관계, 인연, 유대, 속박을 의미한다. 프랑스어로는 일반적으로 lien으로 번역되나, 본문에서 들뢰즈는 라틴어를 그대로 사용하고 있다. 저자의 의도를 존중해, lien은 '끈'으로, vinculum은 '결속'으로 구별해 번역하기로 한다. 이 개념과 관련한 자세한 논의는 8장 참조.* 하에서, 도는 그 자체로 단순 복잡한 소사*12) 접사, 전치사, 접속사, 부정의 부사 따위를 일컫는 말.*를 통해(예를 들어, B 안에 있는in A) 자신을 정의하는 최소한 두 개의 원초적인 것을 언제나 상정한다. 이렇게 <동일적인 것들>에서 <정의 가능한 것들>로, 원초적인 것들에서 파생된 것들로 수준들을 구분하며 나아가는 것은 바로 이 <조합>이다: 수준 1은 원초적인 것들 또는 정의 불가능한 <동일적인 것들>을 포함하며, 수준 2는 어떤 단순한 관계하에 있는 두 원초적인 것들에 의해 정의된, 단순한 파생물들을 포함한다: 수준 3은 세 개의 원초적인 것, 또는 그 자체로 합성된 어떤 관계에 있는 단순한 하나의 웑초적인 것과 하나의 파생물에 의해 정의되는 합성된 파생물들을 포함한다...... 유비로서 가치 있는 예를 하나 들어보자: 비록 우리가 우리의 사유를 파생시키기 위해 절대적인 원초물에서부터 출발할 수는 없지만, 어떤 영역에 상대적으로 원초적인 것들을 언제나 인정할 수 있다(이 원초적인 것들은 그 영역을 산출하는 대신 상정한다); 따라서 소수는 정수론에서 원초적인데, 왜냐하면 그 각각은 오직 자신 아니면 하나에 의해서만 나누어지는바, 자기-포함의 한 현상이기 때문이다. 혹은 기하학에서 정의 불가능한 공리들(예를 들어, '점' '공간' '매개하는' ......)은 수준 1을 형성하며, 여기에서부터 매번 두 개의 원초적인 것의 조합을 통해 수준2가 파생되고, 그 다음으로 수준3이 파생된다(직선은 두 점 사이를 매개하는 공간이다). 아마도 신 자신이 절대적인 것 안에서 <동일적인 것들>로부터 <정의 가능한 것들>로의 이행을 보증할 것이다: 그는 모든 절대적인 원초적 형상들로 구성되어 있지만 또한 첫번째와 마지막으로 정의 가능한 것이며, 이것으로부터 다른 모든 것들이 파생된다. 그러나 이렇게 해서 조합 전체에 걸려 있는 어려움이 해소되지는 않는다. 쿠튀라는 이 점을 완벽하게 보여준다: 수준 2에서 갑자기 솟아오르는, 관사, 전치사, 동사와 격에 의해 특징지어지는 관계들을 어떻게 이해할 것인가? 우리는 비-관계 안에서 포착된 절대적 형상들에서 출발한다. 그리고 여기에서 관계들 또는 '소사들'이 갑자기 솟아오르는데, 단지 우리의 지성에 대해서뿐만 아니라, 신 자체의 지성에서도 그러하다. 어떻게 관계가 비-관계로부터 솟아오를 수 있단 말인가?